Краткий путеводитель от Романа Шалганова, философа и куратора нового пространства в ГРАУНД Солянке с загадочным названием «Между».

Роман Шалганов

Вероника Георгиева: Вчера мы с тобой не смогли встретиться, потому что ты занимался монтажом в CUBE… Что там происходит, и насколько глубоко ты вовлечен в эту институцию?

Роман Шалганов: В эту институцию я вовлечен достаточно глубоко. Я там начал работать администратором еще в 2020 году и с тех пор дорос до куратора одной из галерей-резидентов. У меня было три дня монтажа, а вчера был первый день открытия, и я приходил в себя. Монтаж порой бывает достаточно утомительным, а в этот раз мне пришлось в нем участвовать достаточно активно. В целом всё получилось замечательно, и это главное. Сегодня второй день открытия, так что заглядывай, если получится, будем очень рады.

Роман Шалганов: В эту институцию я вовлечен достаточно глубоко. Я там начал работать администратором еще в 2020 году и с тех пор дорос до куратора одной из галерей-резидентов. У меня было три дня монтажа, а вчера был первый день открытия, и я приходил в себя. Монтаж порой бывает достаточно утомительным, а в этот раз мне пришлось в нем участвовать достаточно активно. В целом всё получилось замечательно, и это главное. Сегодня второй день открытия, так что заглядывай, если получится, будем очень рады.

ВГ: Спасибо, обязательно… Я тут увидела в интернете статью «Шесть кураторов, которые двигают современное искусство вперед». Ты там один из шести и единственный в японском кимоно (общий смех). Почему? Откуда такая любовь к японскому?

РШ: На самом деле, даже не знаю. Просто с достаточно раннего возраста мне стали попадаться какие-то свидетельства разных азиатских культур. И меня почему-то всегда они привлекали, начиная, наверное, с чайной церемонии, которую увидел в детстве по телевизору и понял, что сама эстетика этого процесса меня очень привлекла. А со временем начали появляться какие-то элементы, которые меня интриговали и интересовали. В целом японская культура как таковая, даже не исключительно японская, а всё семейство дальневосточных культур было всегда мне очень интересно, именно в культурном отношении, не в религиоведческом, а просто в мировоззренческом. Не то чтобы они представляли собой какой-то радикальный контраст с западными культурами, но там актуализированы некоторые детали, которых не хватает… которые как-то иначе работают в западных культурах. Те же самые шахматы… Я, помимо всего прочего, увлекаюсь еще игрой го. И когда я пытаюсь кому-то объяснить, в чем прикол этой игры, я ее сравниваю с шахматами и говорю, что в шахматах вы становитесь полководцем, у вас есть войско, и цель всего действа состоит в том, чтобы пленить вражеского командующего. В го нет ни армии, ни командиров, и никого не нужно пленять. Там тоже есть место конфликтной терминологии, вроде «взятия в плен», «окружения», «наступления», «потерь», но в целом суть процесса состоит в том, чтобы наиболее эффективным образом распределить жизненное пространство между обеими сторонами. Там всё равно кому-то нужно чуть-чуть больше, кто-то должен победить, но для победы там достаточно перевеса буквально в одну точечку территории. И в целом это история скорее про диалог, а не какое-то конфликтное столкновение. Не могу из всех этих вещей выделить один общий корень. Если его попытаться определить, то это будет, мне кажется, большой натяжкой. Просто в силу разных своих специфик разные элементы культурной составляющей дальневосточного мира как-то по-разному меня привлекали. Японский и китайский языки, например. Древнейшая китайская литературная традиция. У них литература появляется раньше, чем у кого бы то ни было. И в принципе кое в чем она собой даже эпос подменяет. Просто совокупность всех этих особенностей как-то по-разному очень меня интриговала всегда. И чтобы понять, как это работает, я пытаюсь как-то с этими вещами познакомиться — с каллиграфией, с языками , с игрой го, чаем. Просто процесс знакомства затягивается надолго, и в ходе этого процесса что-то становится увлечением.

РШ: На самом деле, даже не знаю. Просто с достаточно раннего возраста мне стали попадаться какие-то свидетельства разных азиатских культур. И меня почему-то всегда они привлекали, начиная, наверное, с чайной церемонии, которую увидел в детстве по телевизору и понял, что сама эстетика этого процесса меня очень привлекла. А со временем начали появляться какие-то элементы, которые меня интриговали и интересовали. В целом японская культура как таковая, даже не исключительно японская, а всё семейство дальневосточных культур было всегда мне очень интересно, именно в культурном отношении, не в религиоведческом, а просто в мировоззренческом. Не то чтобы они представляли собой какой-то радикальный контраст с западными культурами, но там актуализированы некоторые детали, которых не хватает… которые как-то иначе работают в западных культурах. Те же самые шахматы… Я, помимо всего прочего, увлекаюсь еще игрой го. И когда я пытаюсь кому-то объяснить, в чем прикол этой игры, я ее сравниваю с шахматами и говорю, что в шахматах вы становитесь полководцем, у вас есть войско, и цель всего действа состоит в том, чтобы пленить вражеского командующего. В го нет ни армии, ни командиров, и никого не нужно пленять. Там тоже есть место конфликтной терминологии, вроде «взятия в плен», «окружения», «наступления», «потерь», но в целом суть процесса состоит в том, чтобы наиболее эффективным образом распределить жизненное пространство между обеими сторонами. Там всё равно кому-то нужно чуть-чуть больше, кто-то должен победить, но для победы там достаточно перевеса буквально в одну точечку территории. И в целом это история скорее про диалог, а не какое-то конфликтное столкновение. Не могу из всех этих вещей выделить один общий корень. Если его попытаться определить, то это будет, мне кажется, большой натяжкой. Просто в силу разных своих специфик разные элементы культурной составляющей дальневосточного мира как-то по-разному меня привлекали. Японский и китайский языки, например. Древнейшая китайская литературная традиция. У них литература появляется раньше, чем у кого бы то ни было. И в принципе кое в чем она собой даже эпос подменяет. Просто совокупность всех этих особенностей как-то по-разному очень меня интриговала всегда. И чтобы понять, как это работает, я пытаюсь как-то с этими вещами познакомиться — с каллиграфией, с языками , с игрой го, чаем. Просто процесс знакомства затягивается надолго, и в ходе этого процесса что-то становится увлечением.

ВГ: Как куратор ты ощущаешь себя «пленителем» художников?

РШ: Ни в коем случае! Как куратор я себя ощущаю чем-то вроде советчика и наставника по отношению к художнику. Эта позиция предполагает разные отношения с разными другими агентами индустрии. Но если говорить об отношении именно с художниками, то в большинстве случаев я стараюсь работать с ними скорее как частный преподаватель философии, перед которым поставлена специфическая задача — показать автору…

ВГ: …что он хотел сказать (общий смех).

РШ: Да. Потому что в большинстве случаев художник сам не до конца понимает, что именно он вообще делает. Ему это в большинстве случаев, может быть, даже не особенно нужно. Ему достаточно просто делать это и делать это эффективно. Понимать технику, что-то чувствовать и это что-то чувствуемое транслировать. А потом приходит теоретик, куратор, и это как-то комментирует. Потом уже приходит зритель и все остальные. Мне всегда в искусстве казалось наиболее интересным то, что может быть схвачено словами, но специфическим образом… Ведь в чем специфика философии как гуманитарной дисциплины? Она состоит в том, что философия работает с нематериальными объектами, которые несмотря на всю свою нематериальность, не могут быть представлены никак иначе, чем то, как они обычно нам представляются. И именно в силу этой невозможности — быть представленными иначе, — они это самой невозможностью — быть представленными иначе — доказывают реальность своего существования. Треугольник мы не можем помыслить никак иначе. Квадрат — это квадрат. Круг — это круг. В более абстрактной гуманитарной мысли большинство фигур с характером геометрических фигур это такие последовательности, ходы мысли, которые не могут быть совершены никак иначе. Как ходы в го.

Если здесь в контексте снова возникла игра го, то можно вспомнить, что там есть такое понятие как «дзёсэки». В шахматах, кажется, тоже есть что-то похожее, но я, к стыду своему, недостаточно глубоко знаком с шахматной терминологией. Дзёсэки это так называемые стандартные отыгрыши угла. Это определенный набор стандартных последовательностей ходов, не знать которых по достижении определенного уровня мастерства в игре становится неприличным. Во-первых, потому что они во много определяют дальнейшее развитие событий. Во-вторых, из них есть стандартные варианты выходов. И если вы владеете знанием этих последовательностей, вы можете эффективно этим пользоваться, не делая ошибок, которые потом приведут к поражению. Откуда возникают эти стандартные последовательности? Они возникают точно так же как и те самые инвариантные фигуры мысли, которые не могут быть помыслены иначе. Казалось бы, доска огромная, бесконечная, девятнадцать на девятнадцать линий, девятнадцать в квадрате пересечений, по которым можно играть, но при этом из бесконечного числа вариантов ходов и их последовательностей наиболее эффективными оказываются несколько сотен, а наиболее частотными — несколько десятков. Таким образом, мы обнаруживаем, если угодно, концептуальный каркас игрового поля.

С художниками я работаю примерно таким же образом. У него во внутреннем мире есть какой-то набор вещей, которые ему интересны, с которыми он хочет работать — художник ведь не просто, как мы чуть раньше сказали, что-то чувствует и куда-то это транслирует. Он так ли иначе, даже не отдавая себе в этом отчета, работает с такими же инвариантными структурами, только в поле художественного производства. Работа художника это всегда больше, чем просто работа. Она всегда высказывает что-то о большом количестве вещей, но, в первую очередь, если это хорошая работа, она должна касаться какого-то такого интеллектуального инварианта, какой-то такой фигуры, если угодно. И самое важное, как мне кажется, в моей работе в качестве куратора это прямая работа с художником по обнаружению этих инвариантов.

На практике это выглядит как философская беседа с чаем — без печенек, но с китайским чаем в такой, полуцеремониальной обстановке, — по итогу которой рождается, например, идея серии работ или вид выставки или просто как минимум понимание того, куда двигаться и что делать, к каким источникам обратиться, с какой темой поработать. Как это правильно сформулировать — вот еще один достаточно важный момент. Многим художникам зачастую трудно дается сформулировать свою стратегию, свои интересы — то, что должно быть ухвачено в коротенькой формальной бумажке artist’s statement. Художники часто сами не знаю, что там написать, потому что они не очень понимают, что они собственно делают. И я здесь выступаю как такое философское зеркало, которое показывает им, что они делают, и показывает еще, что к этому, на усмотрение этого зеркала, можно добавить, как это можно развить, куда еще посмотреть, чтобы стало еще круче. А потом уже, соответственно, монтаж, открытие.

РШ: Ни в коем случае! Как куратор я себя ощущаю чем-то вроде советчика и наставника по отношению к художнику. Эта позиция предполагает разные отношения с разными другими агентами индустрии. Но если говорить об отношении именно с художниками, то в большинстве случаев я стараюсь работать с ними скорее как частный преподаватель философии, перед которым поставлена специфическая задача — показать автору…

ВГ: …что он хотел сказать (общий смех).

РШ: Да. Потому что в большинстве случаев художник сам не до конца понимает, что именно он вообще делает. Ему это в большинстве случаев, может быть, даже не особенно нужно. Ему достаточно просто делать это и делать это эффективно. Понимать технику, что-то чувствовать и это что-то чувствуемое транслировать. А потом приходит теоретик, куратор, и это как-то комментирует. Потом уже приходит зритель и все остальные. Мне всегда в искусстве казалось наиболее интересным то, что может быть схвачено словами, но специфическим образом… Ведь в чем специфика философии как гуманитарной дисциплины? Она состоит в том, что философия работает с нематериальными объектами, которые несмотря на всю свою нематериальность, не могут быть представлены никак иначе, чем то, как они обычно нам представляются. И именно в силу этой невозможности — быть представленными иначе, — они это самой невозможностью — быть представленными иначе — доказывают реальность своего существования. Треугольник мы не можем помыслить никак иначе. Квадрат — это квадрат. Круг — это круг. В более абстрактной гуманитарной мысли большинство фигур с характером геометрических фигур это такие последовательности, ходы мысли, которые не могут быть совершены никак иначе. Как ходы в го.

Если здесь в контексте снова возникла игра го, то можно вспомнить, что там есть такое понятие как «дзёсэки». В шахматах, кажется, тоже есть что-то похожее, но я, к стыду своему, недостаточно глубоко знаком с шахматной терминологией. Дзёсэки это так называемые стандартные отыгрыши угла. Это определенный набор стандартных последовательностей ходов, не знать которых по достижении определенного уровня мастерства в игре становится неприличным. Во-первых, потому что они во много определяют дальнейшее развитие событий. Во-вторых, из них есть стандартные варианты выходов. И если вы владеете знанием этих последовательностей, вы можете эффективно этим пользоваться, не делая ошибок, которые потом приведут к поражению. Откуда возникают эти стандартные последовательности? Они возникают точно так же как и те самые инвариантные фигуры мысли, которые не могут быть помыслены иначе. Казалось бы, доска огромная, бесконечная, девятнадцать на девятнадцать линий, девятнадцать в квадрате пересечений, по которым можно играть, но при этом из бесконечного числа вариантов ходов и их последовательностей наиболее эффективными оказываются несколько сотен, а наиболее частотными — несколько десятков. Таким образом, мы обнаруживаем, если угодно, концептуальный каркас игрового поля.

С художниками я работаю примерно таким же образом. У него во внутреннем мире есть какой-то набор вещей, которые ему интересны, с которыми он хочет работать — художник ведь не просто, как мы чуть раньше сказали, что-то чувствует и куда-то это транслирует. Он так ли иначе, даже не отдавая себе в этом отчета, работает с такими же инвариантными структурами, только в поле художественного производства. Работа художника это всегда больше, чем просто работа. Она всегда высказывает что-то о большом количестве вещей, но, в первую очередь, если это хорошая работа, она должна касаться какого-то такого интеллектуального инварианта, какой-то такой фигуры, если угодно. И самое важное, как мне кажется, в моей работе в качестве куратора это прямая работа с художником по обнаружению этих инвариантов.

На практике это выглядит как философская беседа с чаем — без печенек, но с китайским чаем в такой, полуцеремониальной обстановке, — по итогу которой рождается, например, идея серии работ или вид выставки или просто как минимум понимание того, куда двигаться и что делать, к каким источникам обратиться, с какой темой поработать. Как это правильно сформулировать — вот еще один достаточно важный момент. Многим художникам зачастую трудно дается сформулировать свою стратегию, свои интересы — то, что должно быть ухвачено в коротенькой формальной бумажке artist’s statement. Художники часто сами не знаю, что там написать, потому что они не очень понимают, что они собственно делают. И я здесь выступаю как такое философское зеркало, которое показывает им, что они делают, и показывает еще, что к этому, на усмотрение этого зеркала, можно добавить, как это можно развить, куда еще посмотреть, чтобы стало еще круче. А потом уже, соответственно, монтаж, открытие.

ВГ: Тебе не кажется, что иногда ты можешь куда-то увести художника не туда? Не слишком ли часто художники переосмысливают свое творчество, забывая, откуда вообще оно должно исходить, забывая о том, что не обязательно всё должно быть объяснимо? Ну то есть, я вижу, что ты как раз очень тонко к этому подходишь… Но вот в общем, не кажется ли тебе, что кураторы как-то в последнее десятилетие слишком поднадавили, объявив художникам — теперь вы пишите все тексты, вы сами должны всё рассказать и написать. И все художники бросились, точнее, их бросили в это озеро объяснений. А сейчас ходов, о которых ты говоришь, стало так мало, — всё свелось к «исследованиям» о памяти, гендере, принадлежности, ну еще паре тем. Художники за эти темы хватаются как за спасательный круг, но на самом деле частенько ничего хорошего в результате этого не происходит. У меня такое ощущение, что художники растерялись в этой сфере слов. И не кажется ли тебе, что помогать им — это медвежья услуга? Может быть, ты помогаешь там, где не нужно никаких советов и слов?

РШ: Ну, если бы было не нужно, то не просили бы, наверное. А если просят, значит нужно. На самом деле, я абсолютно согласен с тем, что ты говоришь о растерянности. Я это активно чувствую и вижу по глазам художников, как им страшно писать. Это, правда, отдельная история — боязнь письма. Еще страх говорения на публике у некоторых художников бывает, даже на экскурсии прячутся. Это всё я хорошо понимаю. Но, мне кажется, напротив… Я же не придумываю что-то за них. Я помогаю им что-то сформулировать, придумать что-то, что самому художнику интересно.

РШ: Ну, если бы было не нужно, то не просили бы, наверное. А если просят, значит нужно. На самом деле, я абсолютно согласен с тем, что ты говоришь о растерянности. Я это активно чувствую и вижу по глазам художников, как им страшно писать. Это, правда, отдельная история — боязнь письма. Еще страх говорения на публике у некоторых художников бывает, даже на экскурсии прячутся. Это всё я хорошо понимаю. Но, мне кажется, напротив… Я же не придумываю что-то за них. Я помогаю им что-то сформулировать, придумать что-то, что самому художнику интересно.

ВГ: То есть ты проращиваешь то зерно, которое уже есть… Я немного увела тебя в другую область, потому что мне действительно интересно, что ты думаешь как куратор. Я в основном беру интервью у художников, и, наверное, ты — первый куратор, у которого я беру интервью.

РШ: Это большая честь.

ВГ: И для меня… Как редактор я часто читаю artist’s statement. И возникает ощущение, что над художниками будто Дамоклов меч висит что-то социальное. Но те ходы, которым их научили, только отдалили их от самих себя. И это не свою индивидуальность они пытаются искренне понять, но пытаются свою работу к чему-то такому, что на слуху у всех, притянуть.

РШ: Да. Безусловно, возникает ощущение, что автору сегодня немного тесно в кругу штампованных тем. Почему-то всем нужно «работать с какой-то темой», нужно обязательно что-то «исследовать». Это, конечно, создает определенные неудобства. Но, я думаю, эти неудобства в первую очередь для самих авторов, которые оказываются фрустрированы своим непониманием того, к чему именно из всего этого им привязаться, что им написать — и вообще, «отстаньте от меня, мне надо работу делать». В числе прочего, и из этого затруднения я пытаюсь в меру своих сил их выводить, пытаюсь подобрать правильные слова, из их собственных, вернуться к тому, от чего их отдаляет какой-то сложившийся в автописьме об искусстве формальный канон. Но, в принципе, и с ним можно работать, как-то дополнять. К тому же, в большинстве случаев эта формальная сухость в чем-то, может быть, упрощает, потому что есть какой-то набор, не то чтобы штампов, но показателей, которыми не трудно себя самого охарактеризовать и как-то маркировать. Это, может быть, не всегда очень нужно именно в таком сухом ключе, но, повторюсь, здесь как раз на помощь могу приходить, в том числе, и я и как-то пытаться минимизировать это расхождение между принятой системой письма об искусстве и фактом конкретной художественной практики отдельного автора, сократить настолько, насколько это возможно.

РШ: Это большая честь.

ВГ: И для меня… Как редактор я часто читаю artist’s statement. И возникает ощущение, что над художниками будто Дамоклов меч висит что-то социальное. Но те ходы, которым их научили, только отдалили их от самих себя. И это не свою индивидуальность они пытаются искренне понять, но пытаются свою работу к чему-то такому, что на слуху у всех, притянуть.

РШ: Да. Безусловно, возникает ощущение, что автору сегодня немного тесно в кругу штампованных тем. Почему-то всем нужно «работать с какой-то темой», нужно обязательно что-то «исследовать». Это, конечно, создает определенные неудобства. Но, я думаю, эти неудобства в первую очередь для самих авторов, которые оказываются фрустрированы своим непониманием того, к чему именно из всего этого им привязаться, что им написать — и вообще, «отстаньте от меня, мне надо работу делать». В числе прочего, и из этого затруднения я пытаюсь в меру своих сил их выводить, пытаюсь подобрать правильные слова, из их собственных, вернуться к тому, от чего их отдаляет какой-то сложившийся в автописьме об искусстве формальный канон. Но, в принципе, и с ним можно работать, как-то дополнять. К тому же, в большинстве случаев эта формальная сухость в чем-то, может быть, упрощает, потому что есть какой-то набор, не то чтобы штампов, но показателей, которыми не трудно себя самого охарактеризовать и как-то маркировать. Это, может быть, не всегда очень нужно именно в таком сухом ключе, но, повторюсь, здесь как раз на помощь могу приходить, в том числе, и я и как-то пытаться минимизировать это расхождение между принятой системой письма об искусстве и фактом конкретной художественной практики отдельного автора, сократить настолько, насколько это возможно.

ВГ: Да, это здорово. Это мне уже нравится. Вероятно, новые кураторы должны как-то залечивать кураторские промахи прошлых десятилетий. А ты любишь художников? Ты относишься к ним с любовью?

РШ: Ну, с неизбежностью. Конечно, приходится. Художник делает то, ради чего мы все здесь формально собрались. Как же можно его за это не любить! (общий смех)

ВГ: Как ты выбираешь художника, с которым работаешь? У тебя есть какие-то критерии?

РШ: В первую очередь, конечно, здесь работает банальный интерес к тому, что делает этот художник. Если мне нравиться, что он делает, то мне нравится и художник, и мне будет интересно с ним работать. А если мне не очень нравится то, что делает автор, то скорее всего наше с ним сотрудничество пойдет не очень. Хотя это далеко не всегда так. Иногда я включаю, скажем так, научную установку, которая состоит буквально в следующем: есть факт, передо мной работа, она существует, она включена в систему отношений, и не важно, что лично мне она почему-то не очень нравится, интересно на нее посмотреть с той точки зрения, когда ты воздерживаешься от оценочных суждений. И написать про нее что-то, не «нравится-не нравится», а о том, что это за штука, как она вообще работает. Подобрать какую-то философскую схему, которая могла бы объяснить, заинтересовать и заинтриговать. Но в первую очередь — показать, потому что в чем, по большому счету, функция речи и письма относительно изображения? Они закрепляют смыслы — они проясняют и дают возможность лишний раз указать на то, что можно с общелингвистической точки зрения назвать «сообщением» произведения, то, что зритель зачастую называет «смыслом». А какой тут смысл? Проблема смысла в том, что в большинстве случаев он не может быть ухвачен легко. Не бывает смыслов типа «всем нам бывает страшно» или «ведите себя хорошо» или «жизнь прекрасна» или «мир катастрофичен». Можно, конечно, их и так ухватывать, но в целом это самое «сообщение» произведения может быть зачастую сформулировано в виде абзаца трудночитаемого философски нагруженного текста. Это он и есть, тот самый смысл сообщения, только к нему еще нужно уметь подойти. Никто ведь не требует от художника какой-то глубокой философии и умения интерпретировать свои собственные работы. Им достаточно какого-то простого собственного понимания произведения, которого будет достаточно для написания формального текста. А философская интерпретация это уже по большому счету наша задача, задача куратора и критика. Но в то же самое время мне почему-то всегда казалось, что художнику не бесполезно хорошо понимать и уметь говорить о своих работах. Хотя, повторюсь, не всем это действительно нужно. По большому счету, художник говорит своими работами, а рядом стоит толмач, который всё, что непонятно, вам растолкует. И этот толмач, в числе прочего, это я. Как я выбираю художников? В первую очередь на основании своего интереса.

РШ: Ну, с неизбежностью. Конечно, приходится. Художник делает то, ради чего мы все здесь формально собрались. Как же можно его за это не любить! (общий смех)

ВГ: Как ты выбираешь художника, с которым работаешь? У тебя есть какие-то критерии?

РШ: В первую очередь, конечно, здесь работает банальный интерес к тому, что делает этот художник. Если мне нравиться, что он делает, то мне нравится и художник, и мне будет интересно с ним работать. А если мне не очень нравится то, что делает автор, то скорее всего наше с ним сотрудничество пойдет не очень. Хотя это далеко не всегда так. Иногда я включаю, скажем так, научную установку, которая состоит буквально в следующем: есть факт, передо мной работа, она существует, она включена в систему отношений, и не важно, что лично мне она почему-то не очень нравится, интересно на нее посмотреть с той точки зрения, когда ты воздерживаешься от оценочных суждений. И написать про нее что-то, не «нравится-не нравится», а о том, что это за штука, как она вообще работает. Подобрать какую-то философскую схему, которая могла бы объяснить, заинтересовать и заинтриговать. Но в первую очередь — показать, потому что в чем, по большому счету, функция речи и письма относительно изображения? Они закрепляют смыслы — они проясняют и дают возможность лишний раз указать на то, что можно с общелингвистической точки зрения назвать «сообщением» произведения, то, что зритель зачастую называет «смыслом». А какой тут смысл? Проблема смысла в том, что в большинстве случаев он не может быть ухвачен легко. Не бывает смыслов типа «всем нам бывает страшно» или «ведите себя хорошо» или «жизнь прекрасна» или «мир катастрофичен». Можно, конечно, их и так ухватывать, но в целом это самое «сообщение» произведения может быть зачастую сформулировано в виде абзаца трудночитаемого философски нагруженного текста. Это он и есть, тот самый смысл сообщения, только к нему еще нужно уметь подойти. Никто ведь не требует от художника какой-то глубокой философии и умения интерпретировать свои собственные работы. Им достаточно какого-то простого собственного понимания произведения, которого будет достаточно для написания формального текста. А философская интерпретация это уже по большому счету наша задача, задача куратора и критика. Но в то же самое время мне почему-то всегда казалось, что художнику не бесполезно хорошо понимать и уметь говорить о своих работах. Хотя, повторюсь, не всем это действительно нужно. По большому счету, художник говорит своими работами, а рядом стоит толмач, который всё, что непонятно, вам растолкует. И этот толмач, в числе прочего, это я. Как я выбираю художников? В первую очередь на основании своего интереса.

ВГ: Мне как раз хотелось узнать, в чем состоит твой интерес. Мне кажется, тебе нравится такое более неявное искусство, не то чтобы неискусство, а, скорее, следы от искусства…

РШ: Мне интересно очень разное. Мне может быть интересно и какая-то реалистическая, рисовательная, классическая работа, просто в силу того, что эта работа есть, и мне интересно, как она работает. А наибольший мой интерес вызывают всякого рода нетривиальные проекты. У меня есть набор эстетических предпочтений, которые касаются просто того, что сформировало мой вкус. Это классика американской художественной сцены 1960-70-х годов. Многое из того, что мне нравится, так или иначе несет на себе отпечаток тех времен и тех стратегий, концептуализм, поп-арт. Помимо этого мне нравиться всякое разное, что пытается экспериментировать и выходить за устоявшиеся рамки. И да, ты достаточно верно подметила историю со следами. Следы от искусства — пожалуй, что да. В целом меня интригует фигура следа как философского объекта, и я обращаюсь к ней в текстах и интерпретациях работ некоторых авторов, к работам которых это применимо. Меня интригует в таких проектах в первую очередь то, насколько там обнажается концептуальный каркас самого понятия «произведение искусства». Например, какие-нибудь неспектакулярные работы самим фактом своей неспектакулярности обнажают принципы функционирования человеческого восприятия в отдельно взятой ситуации. Восприятие, в котором есть зоны повышенного внимания, то, что на языке «Коллективных Действий» условно называется «окном демонстрации». Есть фоновые зоны внимания, в которых мы не различаем, не обращаем особого внимания на то, что в них происходит. И есть границы между этими зонами и какая-то система этих зон внутри того пространства, в котором оказывается каждый из нас. И эти зоны и эти пространства мы носим с собой постоянно на самом деле. Не только в музее или галерее, а просто проходя по улице, мы обращаем внимание на что-то одно и не замечаем чего-то другого. И эта наша способность что-то замечать, а чего-то не замечать, в феноменологической философии является одной из самых загадочных вещей, потому что именно благодаря этой способности каждый из нас живет в мире, который практически ничем не похож на такой же индивидуальный мир соседа. У них, конечно, есть точки соприкосновения, то, что на языке феноменологии называется интерсубъективностью — общий для всех нас мир, который делает возможным, например, наше общение. Но этот мир каким-то образом работает, мы собираем его своим восприятием. И те способы, которыми мы нащупываем, то же не спектакулярное искусство в выставочном пространстве, принципы устройства нашего взгляда, отбирающего что-то в наш мир и не пускающие что-то в него, — вот они и кажутся мне наиболее интересными. Это то, что касается нонспектакулярости и следов. История со следами, так или иначе, касается тоже достаточно важных, фундаментальных понятий, связанных с нашим мышлением, таких как «различие», «событие» и другие категории хайдеггерианской/дерридианской мысли, во многом созвучные феноменологической школе. И все они так или иначе работают, актуализируются в некоторых экспериментальных проектах. И вот с такими проектами мне интересно работать.

РШ: Мне интересно очень разное. Мне может быть интересно и какая-то реалистическая, рисовательная, классическая работа, просто в силу того, что эта работа есть, и мне интересно, как она работает. А наибольший мой интерес вызывают всякого рода нетривиальные проекты. У меня есть набор эстетических предпочтений, которые касаются просто того, что сформировало мой вкус. Это классика американской художественной сцены 1960-70-х годов. Многое из того, что мне нравится, так или иначе несет на себе отпечаток тех времен и тех стратегий, концептуализм, поп-арт. Помимо этого мне нравиться всякое разное, что пытается экспериментировать и выходить за устоявшиеся рамки. И да, ты достаточно верно подметила историю со следами. Следы от искусства — пожалуй, что да. В целом меня интригует фигура следа как философского объекта, и я обращаюсь к ней в текстах и интерпретациях работ некоторых авторов, к работам которых это применимо. Меня интригует в таких проектах в первую очередь то, насколько там обнажается концептуальный каркас самого понятия «произведение искусства». Например, какие-нибудь неспектакулярные работы самим фактом своей неспектакулярности обнажают принципы функционирования человеческого восприятия в отдельно взятой ситуации. Восприятие, в котором есть зоны повышенного внимания, то, что на языке «Коллективных Действий» условно называется «окном демонстрации». Есть фоновые зоны внимания, в которых мы не различаем, не обращаем особого внимания на то, что в них происходит. И есть границы между этими зонами и какая-то система этих зон внутри того пространства, в котором оказывается каждый из нас. И эти зоны и эти пространства мы носим с собой постоянно на самом деле. Не только в музее или галерее, а просто проходя по улице, мы обращаем внимание на что-то одно и не замечаем чего-то другого. И эта наша способность что-то замечать, а чего-то не замечать, в феноменологической философии является одной из самых загадочных вещей, потому что именно благодаря этой способности каждый из нас живет в мире, который практически ничем не похож на такой же индивидуальный мир соседа. У них, конечно, есть точки соприкосновения, то, что на языке феноменологии называется интерсубъективностью — общий для всех нас мир, который делает возможным, например, наше общение. Но этот мир каким-то образом работает, мы собираем его своим восприятием. И те способы, которыми мы нащупываем, то же не спектакулярное искусство в выставочном пространстве, принципы устройства нашего взгляда, отбирающего что-то в наш мир и не пускающие что-то в него, — вот они и кажутся мне наиболее интересными. Это то, что касается нонспектакулярости и следов. История со следами, так или иначе, касается тоже достаточно важных, фундаментальных понятий, связанных с нашим мышлением, таких как «различие», «событие» и другие категории хайдеггерианской/дерридианской мысли, во многом созвучные феноменологической школе. И все они так или иначе работают, актуализируются в некоторых экспериментальных проектах. И вот с такими проектами мне интересно работать.

ВГ: В ГРАУНД Солянке ты курируешь целую галерею, с интересным названием «Между». Что это такое? Как она вписывается в твою концепцию нонспектакулярности? Каких художников ты в нее приглашаешь?

РШ: Сам по себе это проект — наследник проекта со смешным названием «Ниша», который жил в арт-центре Cube.Moscow и представлял собой крохотное техническое помещение, закуточек в три квадратных метра, в котором мне в какой-то момент довелось в качестве куратора проводить выставки. Мне показалось, что это место наилучшим образом подходит как раз для какого-то экспериментального молодого искусства, и я стал туда приглашать тогда в основном студентов «Базы» из группы практики нонспектакулярного искусства. Потом туда подтянулся кто-то из моих друзей. Этот проект изжил себя по естественным причинам, и Солянка дала мне возможность его немного развернуть. Я отбираю туда, тех кто мне интересен, уже не самых молодых художников, а более состоявшихся. Но начали мы все равно с достаточно молодого художника, восходящей звезды — Миши Рубанкова.

РШ: Сам по себе это проект — наследник проекта со смешным названием «Ниша», который жил в арт-центре Cube.Moscow и представлял собой крохотное техническое помещение, закуточек в три квадратных метра, в котором мне в какой-то момент довелось в качестве куратора проводить выставки. Мне показалось, что это место наилучшим образом подходит как раз для какого-то экспериментального молодого искусства, и я стал туда приглашать тогда в основном студентов «Базы» из группы практики нонспектакулярного искусства. Потом туда подтянулся кто-то из моих друзей. Этот проект изжил себя по естественным причинам, и Солянка дала мне возможность его немного развернуть. Я отбираю туда, тех кто мне интересен, уже не самых молодых художников, а более состоявшихся. Но начали мы все равно с достаточно молодого художника, восходящей звезды — Миши Рубанкова.

Михаил Рубанков, лифты ведущие в никуда в ГРАУНД Солянке

Сейчас там вторая выставка — Гриши JOY. Он выпускник ИСИ и вполне еще молодой художник. Отбираю я художников, в первую очередь, по проектам. С авторами мы обсуждаем какие-то проекты, смотрим работы. И то, что у меня складывается в какую-то интересную последовательность, в какой-то интеллектуально-философский сериал, «Нишу» я делал как раз по принципу философского сериала, когда каждая следующая небольшая выставка так или иначе продолжает предыдущую. Либо возражая ей, либо продолжая ту же тему, либо еще каким-то образом это все обыгрывая.

Шалганов ведет экскурсию, пока художник Гриша JOY создает инсталляцию

И в пространстве «Между» я пытаюсь делать то же самое, используя в числе прочего его неочевидные архитектурные особенности. Мне интересно поработать там с такими проектами, которые так или иначе касаются того, что можно было бы назвать предельными возможностями искусства, проектами, которые говорят нам о тех или иных пределах вообще. Вообще предел это достаточно важное философское понятие. Одним из первых о нем заговорил Лейбниц, как об очень специфическом объекте, границе бесконечно глубокого пространства. Есть такой тезис, который наш известный социолог Алексей Юрчак вынес на обложку своей книги, так ее и назвав — «Это было навсегда, пока не кончилось». В контексте Юрчака это связано в первую очередь с историей Советского Союза — его как ученого волнует судьба того интеллектуального мира, той системы социальных отношений, которая вызрела внутри Советского Союза как государства. Главная отправная точка его исследования состоит в удивительности этого тезиса. Казалось бы, бесконечность продолжается сейчас — и вот, вдруг она заканчивается. Это должно было продолжаться всегда, но вот вдруг закончилось. Это свойство не только того интеллектуального организма, о котором пишет Юрчак. Это свойство любого процесса в нашем сознании. Он имеет бесконечную глубину делимости, но эта бесконечная глубина делимости все-таки имеет свой предел. В глобальном философском отношении эта парадоксальная фигура предела, как того, что полагает конец одной бесконечности и в то же время полагает начало следующей за ней бесконечности, очень сильно меня интригует. И я пытаюсь подбирать туда проекты, которые так или иначе обращаются к разным формам того, как можно представить себе эту фигуру.

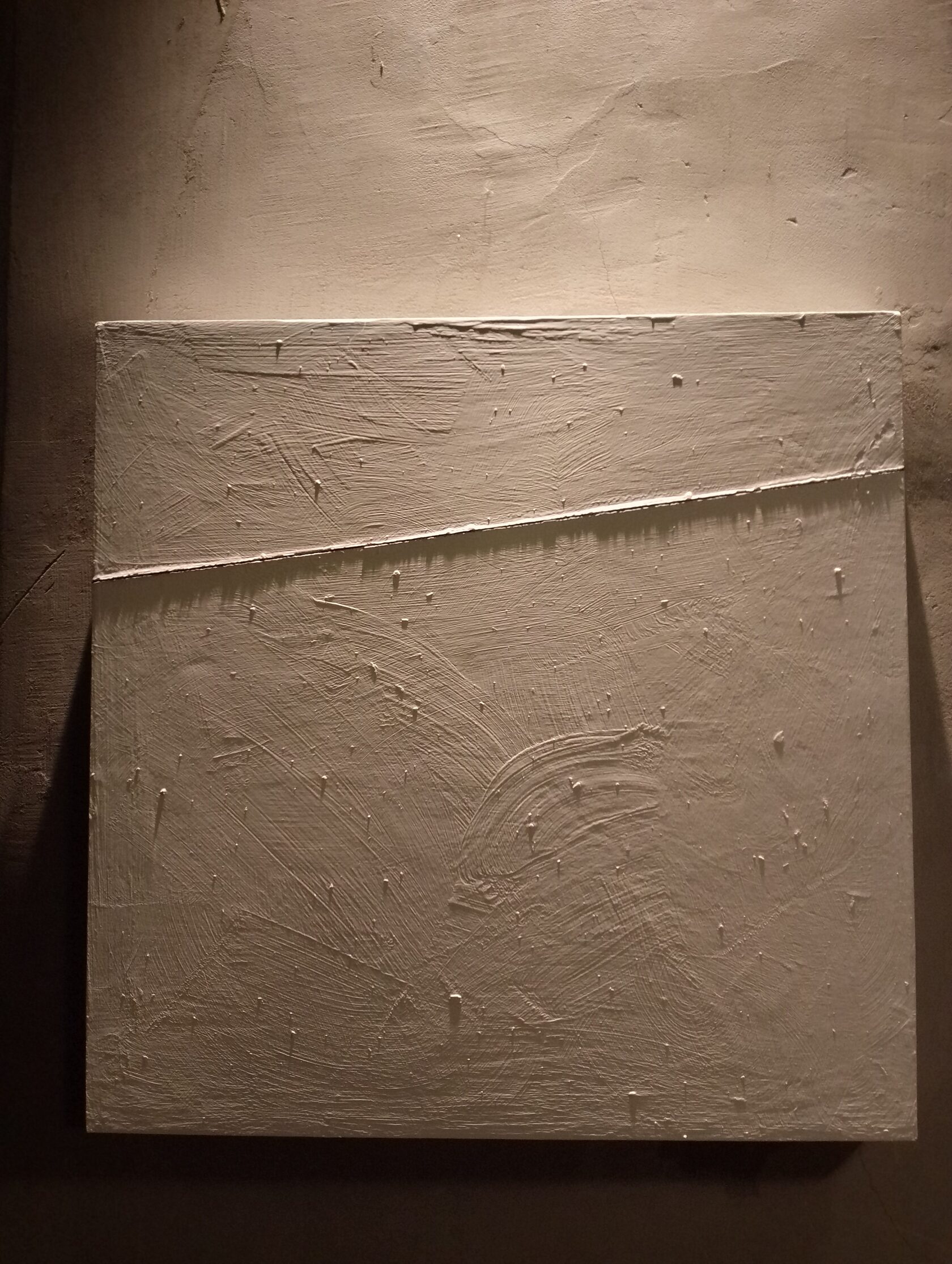

Тот проект, с которого мы начали, проект Миши Рубанкова, предлагает нам как раз пограничную зону между двумя пространствами. Там мы рассказывали о лиминальных, пограничных пространствах в контекстах разных дальневосточных культур, в первую очередь, внутри буддийского мира, и декорировали это все как наш родной постсоветский подъезд, который располагается между обжитым пространством домашнего и опасным, жестоким и страшным внешним миром. Сейчас мы показываем там проект, который тоже рассказывает нам о своего рода преграде, о пределе, который манифестирует себя как преграду на пути к чему бы то ни было. И в поле нашего дорогого автора главным образом попадает специфическое событие, которое может происходить с этой преградой, а именно, нарушение ее целостности. Когда вдруг за фоном повседневности проглядывает что-то невероятное, что-то очень важное. И это что-то внутри выставки ассоциируется с разными воображаемыми объектами или с разным культурными объектами. Говоря об этом, очень трудно избежать теологически окрашенных формулировок, и здесь, в качестве одного из элементов, скорее, уже моей интерпретации, появляется Фаворский свет. Или просто свет из приоткрытой двери, интригующий и манящий. Появляется сама эта абстрактная форма расколотого пятна. Гриша удивительная образом произвел, то о чем мы даже не договаривались… И это еще один из приколов кураторской работы. Ты вроде что-то объясняешь, но что тебе в итоге принесут, зачастую бывает не очень понятно. Вроде бы мы обсудили одно, а получилось совсем другое, но получилось гораздо круче, чем мы обсуждали. Это касается в первую очередь одной из работ, представленных на выставке. Это как раз та работа, которая вообще не попала в объектив фотографа на вернисаже. Она висит прямо на стене, справа от самого верхнего лестничного марша, мимикрируя под стену. Это холст, который надевается на естественный выступ этой стены, кубический такой. Сама по себе эта работа ужасно интересная, потому что тот объект, о котором говорит автор, ту самую трещину она не наносит на поверхность, а погружает в сам материал холста. Фактурный холст оказывается разрезанным надвое.

Тот проект, с которого мы начали, проект Миши Рубанкова, предлагает нам как раз пограничную зону между двумя пространствами. Там мы рассказывали о лиминальных, пограничных пространствах в контекстах разных дальневосточных культур, в первую очередь, внутри буддийского мира, и декорировали это все как наш родной постсоветский подъезд, который располагается между обжитым пространством домашнего и опасным, жестоким и страшным внешним миром. Сейчас мы показываем там проект, который тоже рассказывает нам о своего рода преграде, о пределе, который манифестирует себя как преграду на пути к чему бы то ни было. И в поле нашего дорогого автора главным образом попадает специфическое событие, которое может происходить с этой преградой, а именно, нарушение ее целостности. Когда вдруг за фоном повседневности проглядывает что-то невероятное, что-то очень важное. И это что-то внутри выставки ассоциируется с разными воображаемыми объектами или с разным культурными объектами. Говоря об этом, очень трудно избежать теологически окрашенных формулировок, и здесь, в качестве одного из элементов, скорее, уже моей интерпретации, появляется Фаворский свет. Или просто свет из приоткрытой двери, интригующий и манящий. Появляется сама эта абстрактная форма расколотого пятна. Гриша удивительная образом произвел, то о чем мы даже не договаривались… И это еще один из приколов кураторской работы. Ты вроде что-то объясняешь, но что тебе в итоге принесут, зачастую бывает не очень понятно. Вроде бы мы обсудили одно, а получилось совсем другое, но получилось гораздо круче, чем мы обсуждали. Это касается в первую очередь одной из работ, представленных на выставке. Это как раз та работа, которая вообще не попала в объектив фотографа на вернисаже. Она висит прямо на стене, справа от самого верхнего лестничного марша, мимикрируя под стену. Это холст, который надевается на естественный выступ этой стены, кубический такой. Сама по себе эта работа ужасно интересная, потому что тот объект, о котором говорит автор, ту самую трещину она не наносит на поверхность, а погружает в сам материал холста. Фактурный холст оказывается разрезанным надвое.

ВГ: Подруга, с которой я была, не поняла, кстати, что это работа, а не кусок стены (общий смех).

РШ: Среди прочего, как раз то, что она не всеми так запросто опознается как экспонированная на своем месте работа, и делает ее экспонированной на своем месте работу. Помимо того, что она таким сложным образом обыгрывает эту инвариантную фигуру, с которой Гриша работает в этом проекте, она еще и умудряется спрятаться в пространстве, находясь на самом видном месте. Ты не можешь ее не заметить, поднимаясь по лестнице. Но при этом не всегда оказывается так легко и просто ее считать как работу, в этом пространстве находящуюся. Это как раз тот момент и то свойство некоторых работ, которое мне интереснее всего, и с которым я пытаюсь в разных проектах по-разному обращаться, свойство мерцания на грани видимости, свойство быть непонятно, чем именно. То ли это работа, то ли не работа. При этом, если этот эффект возникает случайно, если он не запрограммирован и не срежиссирован, зачастую он может свидетельствовать или о какой-то экпозиционерской недоработке или об уровне зрителя — как в тех анекдотах про уборщицу, которая случайно выбрасывают в мусорное ведро работу баснословной стоимости. Сам по себе этот эффект носит характер…

Почему он меня так интригует? Я стараюсь его режиссировать, намеренно создавать такие зоны внутри экспозиции. Со временем они совершают определенную работу — передают зрителю опыт сомнительного недопонимания происходящего, который, в частности для философской работы, является отправным. Философия вообще начинается с удивления. Удивление приходит от непонимания: что здесь вообще происходит? Что это за вещь такая? Как такое вообще возможно, что вот это так, а то, что должно быть по идее тоже так, оно вот эдак? Как это? И по большому счету искусство является для меня полем прикладного философского эксперимента, который дает возможность срежиссировать в зрителе определенный набор аффектов. Например, дать ему почувствовать себя странно, дать ему почувствовать себя озадаченным, передать чувство жуткого. Это, возможно, не самые позитивные аффекты. Иногда всё-таки хочется дать ему почувствовать себя спокойно и сделать просто заинтересованным. Но так или иначе это аффект непонимания, некой растерянности, сомнения, — он, как мне кажется, еще и способен надолго задержать зрителя возле произведения и дать ему возможность проделать ту работу, ради которой всё это и затевалось, работу по обнаружению этой самой фигуры, этого самого интеллектуального инварианта, на который это произведение указывает. Произведение не может его никогда ухватить целиком, оно может только на него указать. Такой индексальный характер свойственен, конечно, в первую очередь концептуалистским работам. Но не только. Мне как раз интересно, в числе прочего, и в рамках «Ниши», и в рамках «Между», и в рамках других моих проектов пытаться работать с такими авторами, которые чувствуют это указательное свойство в своих работах и по-разному его актуализируют.

РШ: Среди прочего, как раз то, что она не всеми так запросто опознается как экспонированная на своем месте работа, и делает ее экспонированной на своем месте работу. Помимо того, что она таким сложным образом обыгрывает эту инвариантную фигуру, с которой Гриша работает в этом проекте, она еще и умудряется спрятаться в пространстве, находясь на самом видном месте. Ты не можешь ее не заметить, поднимаясь по лестнице. Но при этом не всегда оказывается так легко и просто ее считать как работу, в этом пространстве находящуюся. Это как раз тот момент и то свойство некоторых работ, которое мне интереснее всего, и с которым я пытаюсь в разных проектах по-разному обращаться, свойство мерцания на грани видимости, свойство быть непонятно, чем именно. То ли это работа, то ли не работа. При этом, если этот эффект возникает случайно, если он не запрограммирован и не срежиссирован, зачастую он может свидетельствовать или о какой-то экпозиционерской недоработке или об уровне зрителя — как в тех анекдотах про уборщицу, которая случайно выбрасывают в мусорное ведро работу баснословной стоимости. Сам по себе этот эффект носит характер…

Почему он меня так интригует? Я стараюсь его режиссировать, намеренно создавать такие зоны внутри экспозиции. Со временем они совершают определенную работу — передают зрителю опыт сомнительного недопонимания происходящего, который, в частности для философской работы, является отправным. Философия вообще начинается с удивления. Удивление приходит от непонимания: что здесь вообще происходит? Что это за вещь такая? Как такое вообще возможно, что вот это так, а то, что должно быть по идее тоже так, оно вот эдак? Как это? И по большому счету искусство является для меня полем прикладного философского эксперимента, который дает возможность срежиссировать в зрителе определенный набор аффектов. Например, дать ему почувствовать себя странно, дать ему почувствовать себя озадаченным, передать чувство жуткого. Это, возможно, не самые позитивные аффекты. Иногда всё-таки хочется дать ему почувствовать себя спокойно и сделать просто заинтересованным. Но так или иначе это аффект непонимания, некой растерянности, сомнения, — он, как мне кажется, еще и способен надолго задержать зрителя возле произведения и дать ему возможность проделать ту работу, ради которой всё это и затевалось, работу по обнаружению этой самой фигуры, этого самого интеллектуального инварианта, на который это произведение указывает. Произведение не может его никогда ухватить целиком, оно может только на него указать. Такой индексальный характер свойственен, конечно, в первую очередь концептуалистским работам. Но не только. Мне как раз интересно, в числе прочего, и в рамках «Ниши», и в рамках «Между», и в рамках других моих проектов пытаться работать с такими авторами, которые чувствуют это указательное свойство в своих работах и по-разному его актуализируют.

ВГ: Расскажи о своих авторских экскурсиях. У нас в ГРАУНД Солянке есть целый формат — «Экскурсии с Романом Шалгановым». Как реагируют зрители? Можешь ли ты что-то неожиданное для себя почерпнуть? Дают ли они тебе что-нибудь? Или проходят для тебя в скучном ключе?

РШ: Дают, и очень много. В первую очередь, фидбэк от благодарной публики. Проходят они всегда в одном ключе, но вовсе не в скучном (общий смех). Я вообще очень люблю рассказывать, преподавать. Повторюсь, для меня наиболее интересным философским объектом является искусство как таковое, которое в то же самое время выступает как более конкретная философская работа, которую можно пощупать. Саму по себе философскую работу человеку не вполне к этому привыкшему очень трудно ощутить, потому что у философов есть всего один медиум — слово, письменное или звучащее. Философия это специфический род литературы, род литературной критики — литературы, которая критикует другую литературу. Это очень специальная история… И искусство обладает способностью придавать объектам, которые философы ухватывают словами, — придавать им объем, цвет, фактуру, располагать их в пространстве, делать их обнаруживаемыми и ощутимыми для большого количества людей, которые не привыкли задумываться о таких вещах. Авторская экскурсия дает наиболее удачную и правильную возможность сомкнуть план визуального и концептуального внутри экспозиции, показать, подсказать, указать, что тут, собственно, происходит. Работа, конечно, сама с этим справляется, но иногда хочется ввести зрителя в более широкий интеллектуальный контекст, чтобы то, что он видит, заиграло как-то иначе, чтобы он понял, прочувствовал сообщение, которое несет произведение. Эти экскурсии дают возможность более глубокого и правильного погружения в то, что происходит за визуальной поверхностью самих работ, в поле их концептуального существования в тех объектах, на которые указывают сами работы. Как они устроены, какие законы ими движут. Как мы встречаемся с ними в повседневности. Почему стоит говорить именно об этом. Что означает конкретно вот этот жест автора в данном контексте.

РШ: Дают, и очень много. В первую очередь, фидбэк от благодарной публики. Проходят они всегда в одном ключе, но вовсе не в скучном (общий смех). Я вообще очень люблю рассказывать, преподавать. Повторюсь, для меня наиболее интересным философским объектом является искусство как таковое, которое в то же самое время выступает как более конкретная философская работа, которую можно пощупать. Саму по себе философскую работу человеку не вполне к этому привыкшему очень трудно ощутить, потому что у философов есть всего один медиум — слово, письменное или звучащее. Философия это специфический род литературы, род литературной критики — литературы, которая критикует другую литературу. Это очень специальная история… И искусство обладает способностью придавать объектам, которые философы ухватывают словами, — придавать им объем, цвет, фактуру, располагать их в пространстве, делать их обнаруживаемыми и ощутимыми для большого количества людей, которые не привыкли задумываться о таких вещах. Авторская экскурсия дает наиболее удачную и правильную возможность сомкнуть план визуального и концептуального внутри экспозиции, показать, подсказать, указать, что тут, собственно, происходит. Работа, конечно, сама с этим справляется, но иногда хочется ввести зрителя в более широкий интеллектуальный контекст, чтобы то, что он видит, заиграло как-то иначе, чтобы он понял, прочувствовал сообщение, которое несет произведение. Эти экскурсии дают возможность более глубокого и правильного погружения в то, что происходит за визуальной поверхностью самих работ, в поле их концептуального существования в тех объектах, на которые указывают сами работы. Как они устроены, какие законы ими движут. Как мы встречаемся с ними в повседневности. Почему стоит говорить именно об этом. Что означает конкретно вот этот жест автора в данном контексте.

На все эти вопросы вы услышите невероятно интересные ответы 6 и 10 декабря в 19.00 на экскурсиях с Романом Шалгановым в ГРАУНД Солянке. Также в эти дни к Роману присоединятся приглашенные авторы — Светлана Зезюкина, куратор выставки "Уместность", и Катерина Lime Blossom, художник выставки "Загляни в мой дом”.