На «Будущее воспоминаний» — выставку, выстроенную в формате экскурсии, можно попасть только по предварительной записи. Желающих оказалось так много, что экспозицию продлили на полтора месяца, до 31 мая.

Кураторы выставки Катя Бочавар, директор ГРАУНД Солянки, и Мария Салина и приглашенные ими 25 современных художников смогли связать вместе множество исторических сюжетов, подчеркнув самобытность одного из главных архитектурных памятников на Новой Басманной — «несгораемого» дома промышленника Демидова.

Катя Бочавар объясняет название так: «Особняк Демидова веками хранил истории, которые теперь оживают в экспозиции, построенной по принципу современного краеведения. Попадая на выставку “Будущее воспоминаний”, мы погружаемся в большое путешествие. И через нас, как через некий портал, прошлое переходит в будущее».

Катя Бочавар объясняет название так: «Особняк Демидова веками хранил истории, которые теперь оживают в экспозиции, построенной по принципу современного краеведения. Попадая на выставку “Будущее воспоминаний”, мы погружаемся в большое путешествие. И через нас, как через некий портал, прошлое переходит в будущее».

Здание 6-й Городской клинической больницы, которая закрылась в 2015 году, практически 10 лет стояло заброшенным. Компания MR Group, выбравшая своим направлением работу с объектами культурного наследия, выкупила дом на Новой Басманной, и в нем уже начались реставрационные работы. Так как с середины 19-го века и до последнего времени здесь находились различные государственные учреждения, здание многократно перестраивалось изнутри, поэтому в первую очередь были устранены последствия перепланировок, и обнажилась историческая кирпичная кладка. Пока что публику пускают только на первый этаж, остальные два еще в аварийном состоянии. Но уже здесь — по сохранившимся колоннам, лепнине и сводчатым потолкам можно оценить размах и вкус, с которым подошел к строительству его первый владелец — Никита Никитич Демидов младший, воздвигший в 1790 году эту городскую усадьбу, один из лучших памятников московского классицизма.

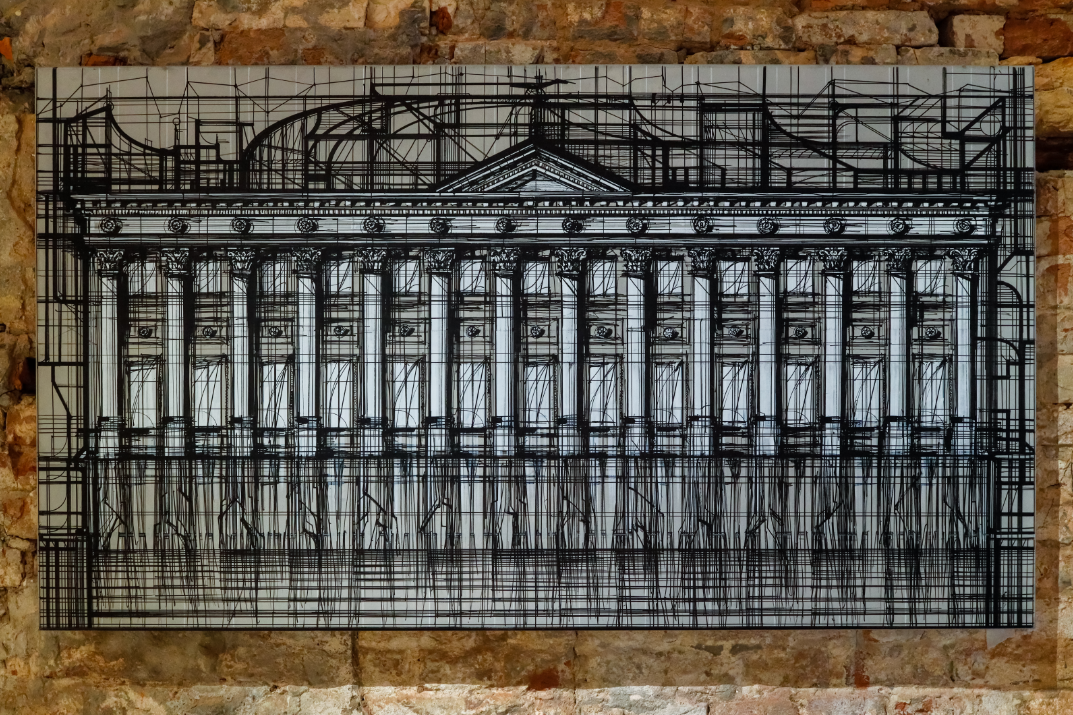

Выставка начинается еще до того, как зритель попадает в здание. Уже с улицы перед нами «открывается» фасад, завернутый в роскошную упаковку — баннер работы Антона Чумака. Наверняка, это самая большая художественная работа в Москве на сегодняшний момент — она продолжает традицию города, когда реставрируемый фасад завешивается баннером с будущим фасадом здания.

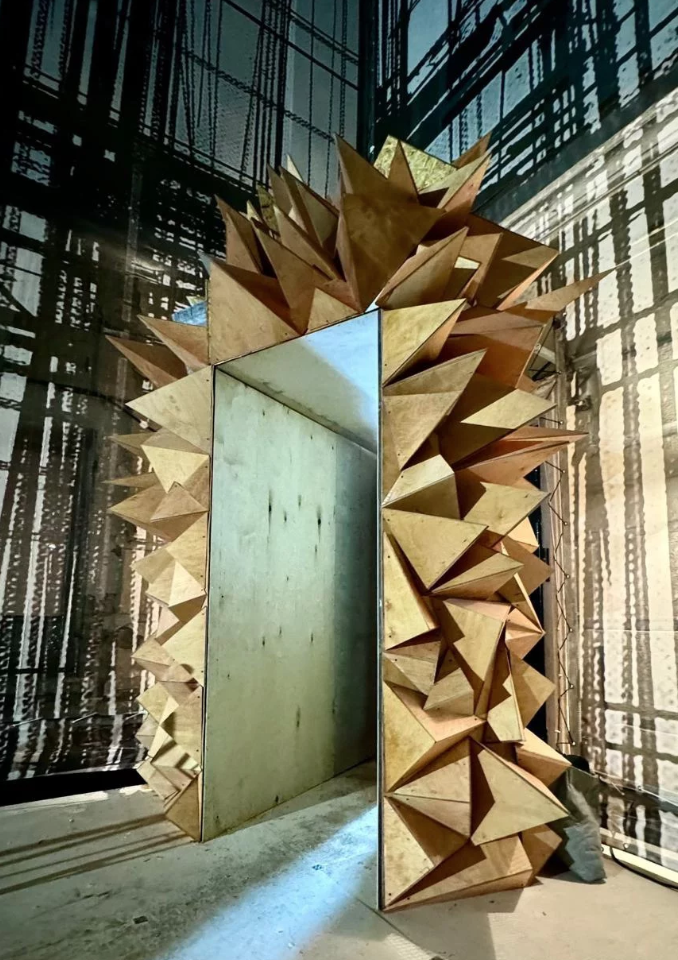

Войти в здание «приглашает» усеянный шипами «Кокон» Лилии Ким, по ее словам «воплощение дома, в котором проходит финальная стадия трансформации бабочки». Через «Кокон» мы проходим как сквозь портал, машину времени, утробу, перерождаемся и переносимся из настоящего вглубь здания с его историей и историями, с его волшебством.

А чем, как ни хлебом встречать гостей? Свой авторский хлеб с рисунками художница, актриса и режиссер Серафима Красникова научилась печь еще во время пандемии коронавируса. Позже эта затея превратилась в полноценный гастро-проект Breadportrait. На открытии Серафима сделала перформанс и специально для выставки испекла караваи с портретами Петра I, семейного древа бывших владельцев Дома Демидовых, портретами домочадцев и прислуги. Самый большой семикилограммовый каравай изображает усадьбу Демидовых.

Но при чем же здесь хлеб? По одной из версий название Басманным улицам дала профессия дворцового пекаря-басманника. Еще с 17 века здесь находилась Басманная Слобода, в которой проживали пекари, выпекая специальный хлеб — басман. Был он, конечно, не такого большого размера, как испекла Серафима, размером с мужскую ладонь. Такой хлеб полагался государственным служащим и послам, работавшим при царском дворе, в качестве казенного довольствия. На его толстую корочку, благодаря которой хлеб внутри долго оставался мягким, наносилась специальная печать, по которой хлеб-басман, поступавший к царскому столу, можно было отличить от другого. Делалось это для того, чтобы этот хлеб нельзя было перепродать в обычную булочную. А в переводе с татарского «басма» и означает узор, оттиск. По другой версии название хлеба происходит от татарского слова «батма», которое означает «вес», потому что хлеб всегда выпекался одного веса и размера.

Напротив «Хлеба воспоминаний» Серафимы Красниковой, продукта ручного труда, располагается работа Сергея Катрана «Археология ручного труда». Для большого проекта в Суздале Сергей Катран произвел около 700 глиняных работ, повторяющих самые простые и всем известные предметы ручного труда — топоры, пилы, рубанки, гвозди, цепи, молотки… Этот опыт стал первым опытом работы зрелого художника с керамикой. Необычно то, что создавал эти объекты он исключительно по памяти. Свой метод он называет «автоархеологией» — материал для выставки он извлекает не из пространства, как археологи, а изнутри собственного сознания. Поэтому произведения не всегда идеально и в точности повторяют реальные формы предметов, а становятся уникальными артефактами.

Другая работа Сергея Катрана «Кристаллы времени» располагается в самом сакральном и священном пространстве Дома Демидова — бывшей апсиде церкви Успения Пресвятой Анны. Сначала в этом помещении молились, потом сдавали кровь — именно здесь была лаборатория Городской клинической больницы скорой помощи № 6. На стерильном фоне больничной плитки в 12 аквариумах плавают 12 песочных часов. Это и есть кристаллы времени. Когда-то художник хотел построить целую фабрику по производству времени, которого так нам всем не хватает. Он утверждает, что если зритель проведет в этой комнате 20 часов, то к его жизни прибавится 20 минут.

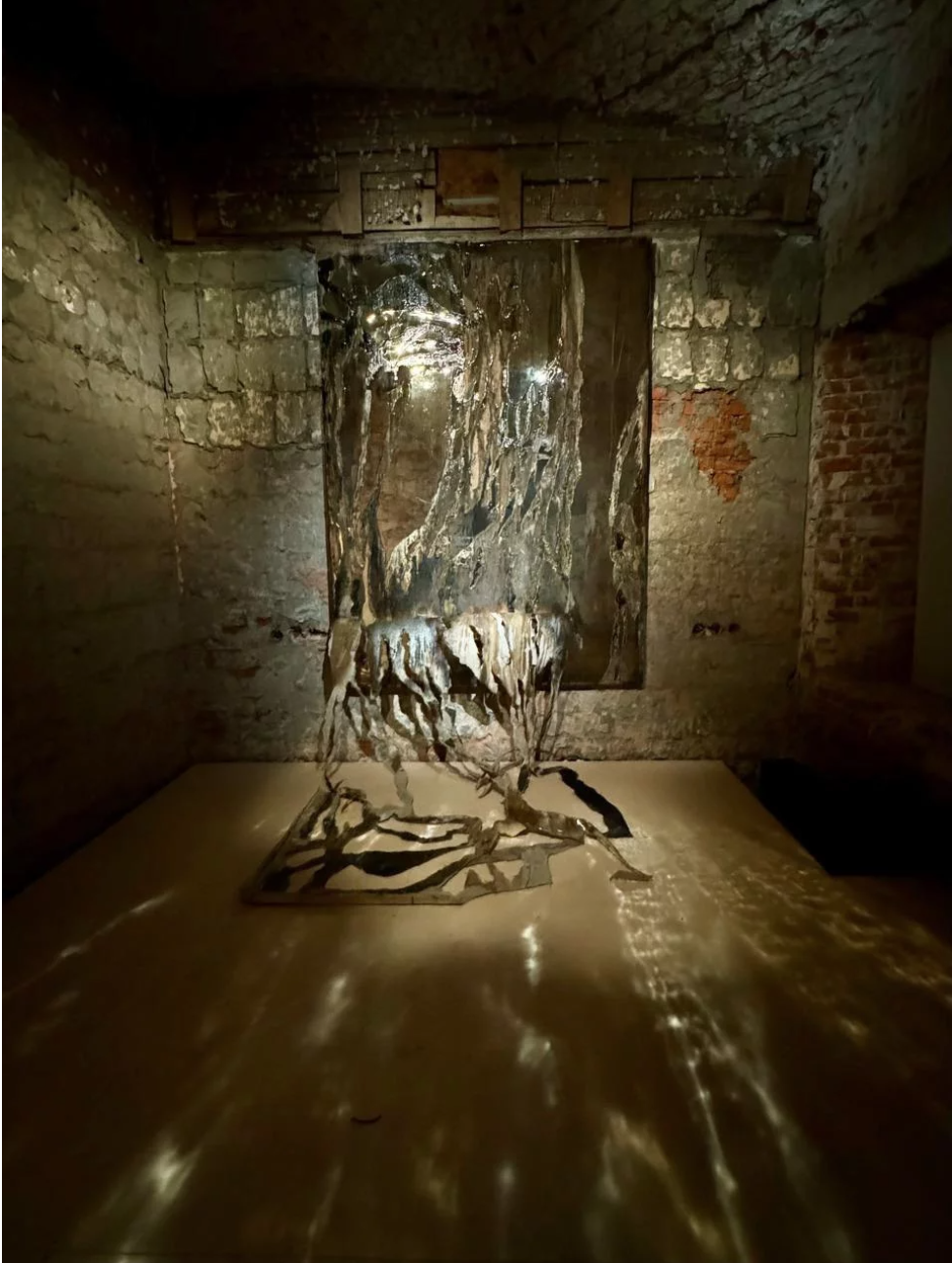

Если Катран искажает время, то питерский художник Антон Конюхов искажает пространство — в серии работ на границе живописи и объекта «Направленные действия» он покрывает холст золотой металлизированной красочной смесью, расслаивает ее, вырывая из нее огромные куски материи. Приобретая скульптурные качества, зеркальная поверхность полотен деформирует окружающее пространство.

Первый хозяин особняка Никита Никитович Демидов (1728–1804) получил в наследство от своего отца Каслинский и Кыштымские металлургические заводы. Когда во время войны 1812 года дом благодаря толстым каменным стенам устоял — а из всего Басманного района уцелело только 8 зданий — то тут же возникла легенда про несгораемый «дом-сейф», который якобы был обшит изнутри знаменитым демидовским железом. Молодой художник из Воронежа Ян Посадский воссоздал эту одну из главных легенд о Доме Демидова. Работающий с архивными данными, и «новым краеведением» в стиле арт-брют, художник облицевал стену заржавленными металлическими листами с гравировкой. В орнаменте Посадского зашифрованы карты Сибири и Урала — регионы напрямую связанные с династией Демидовых, контуры металлических изделий, которые производились на их заводах и даже некоторые истории, произошедшие на Урале и в Сибири.

После Демидова зданием владел князь Михаил Голицын, большой ценитель искусств и создал в этом доме так называемый «малый московский Эрмитаж». Он купил особняк Демидова в 1805 году с основной целью перевезти сюда свою богатейшую коллекцию предметов искусства и ее главную жемчужину — библиотеку. Стены дворца украшали полотна Рубенса, Рейсдаля, Корреджо, Метца, а в библиотеке хранились манускрипты, принадлежавшие некогда герцогу Шаузелю, королю Карлу V, Козимо и Марии Медичи. В 1820 году Голицын сделал полную перепись своего собрания, и, пересматривая ее, можно только удивляться его разнообразию и богатству. Вплоть до пожара 1812 года здесь проводились приемы, бывала верхушка общества, проходили показы коллекции, за что особняк и получил свое название по аналогии с Большим Эрмитажем в Санкт-Петербурге.

После Демидова зданием владел князь Михаил Голицын, большой ценитель искусств и создал в этом доме так называемый «малый московский Эрмитаж». Он купил особняк Демидова в 1805 году с основной целью перевезти сюда свою богатейшую коллекцию предметов искусства и ее главную жемчужину — библиотеку. Стены дворца украшали полотна Рубенса, Рейсдаля, Корреджо, Метца, а в библиотеке хранились манускрипты, принадлежавшие некогда герцогу Шаузелю, королю Карлу V, Козимо и Марии Медичи. В 1820 году Голицын сделал полную перепись своего собрания, и, пересматривая ее, можно только удивляться его разнообразию и богатству. Вплоть до пожара 1812 года здесь проводились приемы, бывала верхушка общества, проходили показы коллекции, за что особняк и получил свое название по аналогии с Большим Эрмитажем в Санкт-Петербурге.

Работы многих художников выставки связывают нас с художественным наследием прошлых веков. Работа Катерины Ковалевой «Апофеоз бесчувственности» из серии «Небесные явления» отсылает зрителей к искусству аллегории, ставшему особенно популярным в России в конце 18–го — начале 19–го века. Художница миксует фрагменты живописи венецианца Джованни Баттиста Тьеполо, под которого часто расписывали интерьеры владельцы московских особняков на Старой Басманной, с фрагментами супрематических композиций Эля Лисицкого. Так соединяется «возвышенное и приземленное, сакральное и профанное, верх и низ».

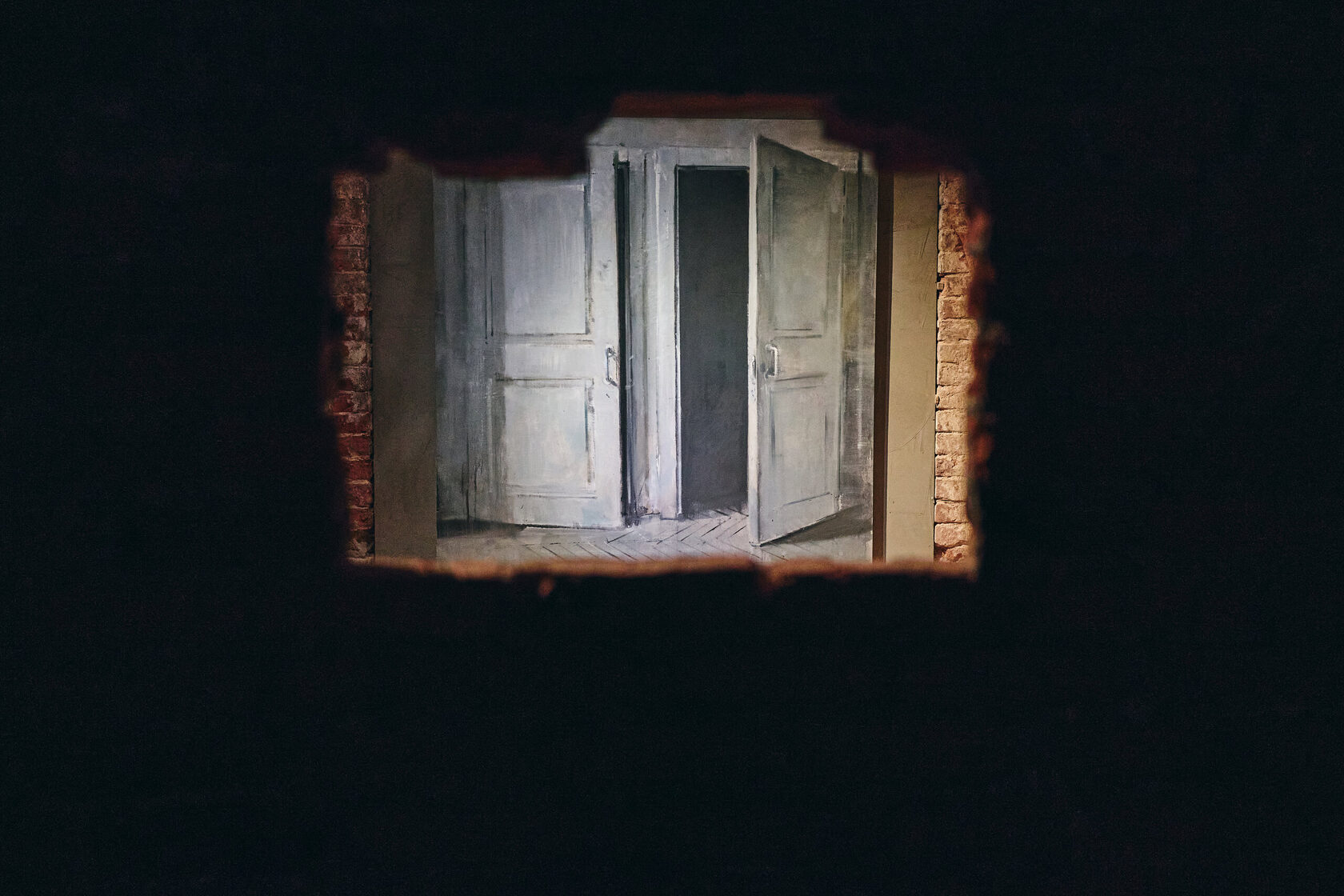

«Барочный портал церкви» Валерия Кошлякова выполнен темперой и маркерами на холсте.

В парадном зале смотрят друг на друга уже хорошо знакомые многим «Деревянные голландские портреты» Нестора Энгельке и фанерные скульптуры Александра Шишкина-Хокусая. Нестор Энгельке понимает дерево, как природную сущность, «кусок плоти», в росте которого есть застывшее движение. Будучи членом «Общества вольных лесорубов», художник орудует топором, словно кистью и перерабатывает известные живописные классические произведения с помощью техники «топорописи» или «деревописи» в «протоживопись» и «протоскульптуру». Вырубая портреты на сосновых щитах, сделанных из лучших хвойных пород, он не «улучшает» и не сглаживает зазубрины и занозы, и его произведения сохраняют все следы живого процесса.

Александр Шишкин-Хокусай «зафанерил» пространство зала своими фирменными плоскими скульптурами — на этот раз они повторяют изваяния из Летнего сада в Санкт-Петербурге. Недавно Летний сад открылся после долгой реставрации, и многие горожане с ужасом обнаружили, что все мраморные скульптуры заменили на копии из полимербетона. Так художник выразил свой протест против замены подлинников на суррогаты.

От Летнего сада перейдем в сад Нескучный. «Плоский фонтан» Вильгения Мельникова отчасти повторяет классический фонтан Джованни Витали в Нескучном саду. Фигуры мальчиков, поддерживающих чашу, олицетворяют русские реки — Волгу, Днепр, Дон и Неву. Только в знакомую композицию добавлен еще «писающий мальчик». Поэтому кураторы шутят, что через это произведение осуществляется международная связь фонтанов — московского Никольского и брюссельского старейшего. Кстати, подобный фонтан стоял когда-то и во дворе усадьбы Демидова.

А Нескучный сад появился благодаря Прокопию Акинфиевичу Демидову – двоюродному брату Никиты Никитича Демидова младшего. Именно он построил здесь каменные палаты в стиле барокко во времена правления Екатерины II и разбил вокруг него общедоступный ботанический сад с экзотическими растениями и птицами. «Нескучным» сад прозвали потому, что склонный к сюрпризам рачительный владелец расставил на аллеях сада под видом скульптур живых дворовых людей, покрытых мелом. И каждый раз, когда кто-то пытался сорвать цветок в саду, «скульптуры» оживали, почти до смерти пугая нарушителей.

А Нескучный сад появился благодаря Прокопию Акинфиевичу Демидову – двоюродному брату Никиты Никитича Демидова младшего. Именно он построил здесь каменные палаты в стиле барокко во времена правления Екатерины II и разбил вокруг него общедоступный ботанический сад с экзотическими растениями и птицами. «Нескучным» сад прозвали потому, что склонный к сюрпризам рачительный владелец расставил на аллеях сада под видом скульптур живых дворовых людей, покрытых мелом. И каждый раз, когда кто-то пытался сорвать цветок в саду, «скульптуры» оживали, почти до смерти пугая нарушителей.

Повторяющий классические парковые композиции, фонтан Мельникова на самом деле «плоский». Следуя своему новаторскому методу, Вильгений сначала по выкройкам создает части произведения, потом запаянные конструкции «надуваются» с помощью высокого давления воды, благодаря чему они приобретает объем и нужную форму. Потом объемные фигуры… отдаются бульдозеристу. Бульдозерный ковш «дорабатывает» детали, раздавливая и приминая работу. Но, конечно, не до конца. Иногда автор использует деформацию гидровзрывом. Ну и в конце все части собираются вместе. Художник так говорит о своем экспериментальном подходе: «Нельзя привыкать к перфектности своего произведения, нельзя его слишком любить. Нужно от него немного дистанцироваться. Это действие помогает мне оторвать от себя мое детище».

Деформация может происходить не только в мире физическом, но и на уровне воображения, взгляда. Видеоинсталляция Вероники Георгиевой называется «Между собакой и волком». Это французское выражение (entre chien et loup) обозначает время сумерек, когда пастух уже не в состоянии отличить собаку — своего друга, помощника и хранителя стада, от волка — врага и хищника, который может этих овец съесть. В видеоряде с саундтреком Генри Перселла этот момент сумерек личной и коллективной памяти достигается в результате механического наложения слайдов. 20 лет назад Вероника купила в комиссионном магазине в Вашингтоне за 2 доллара понравившуюся ей коробочку, а открыв ее, уже около кассы, обнаружила внутри 24 слайда с семейными снимками. Этот случай стал началом огромного пути — сейчас в коллекции художницы около 75 тысяч слайдов. За счет многослойного сканирования этих найденных в старых архивах и на помойках, купленных на барахолках и в интернете слайдов происходит превращение фигуративных образов в абстрактные изображения. Художница так определяет свой подход: «Можно сказать, что я работаю не с темой памяти, как сейчас часто принято говорить, а с темой беспамятства. Мне важнее то, что скрыто, чем то, что проявлено. Видеоинсталляция “Между собакой и волком” — это физическая и метафорическая репрезентация работы нашей памяти, с ее наслоениями и темными территориями, с ее сумерками и затмениями».

Наслоения красок, археологических слоев особняка Демидова, живописность его полуразрушенных стен прямо-таки настаивает на сайт-специфичном к себе отношении. Рядом с реальными противопожарными устройствами зритель обнаруживает сюрприз — два пожарных шкафа известного своими философскими ироничными работами художника Михаила Рубанкова, только притворяющимися элементами настоящей системы пожарной безопасности. В одном — два кирпича, в другом — два пожарных топора. Абсурд в том, что, согласно инструкции, чтобы достать кирпич или топор №2, спрятанный за стеклом, нужно взять топор или кирпич №1 и это стекло разбить — то есть, фактически, разрушить работу. «Топор» и «Кирпич» являются ироничной отсылкой к концептуальной работе Джозефа Кошута «Один и три стула».

В двух нефунционирующих шахтах лифта выставлены световые работы Татьяны Баданиной: «Лестница в небо» и Gate∞ — бесконечное пространство «Новой реальности». Многие работы художницы посвящены свету и духу. Так и здесь: заглянув внутрь шахты, мы видим бесконечно отражающуюся прозрачную лестницу, на каждой ступеньке которой начертаны имена христианских добродетелей, главные из которых — Вера, Надежда, Любовь. Так художница восстанавливает связь между Вчера и Завтра, Землей и Небом и предлагает каждому вспомнить, что этот путь души существует.

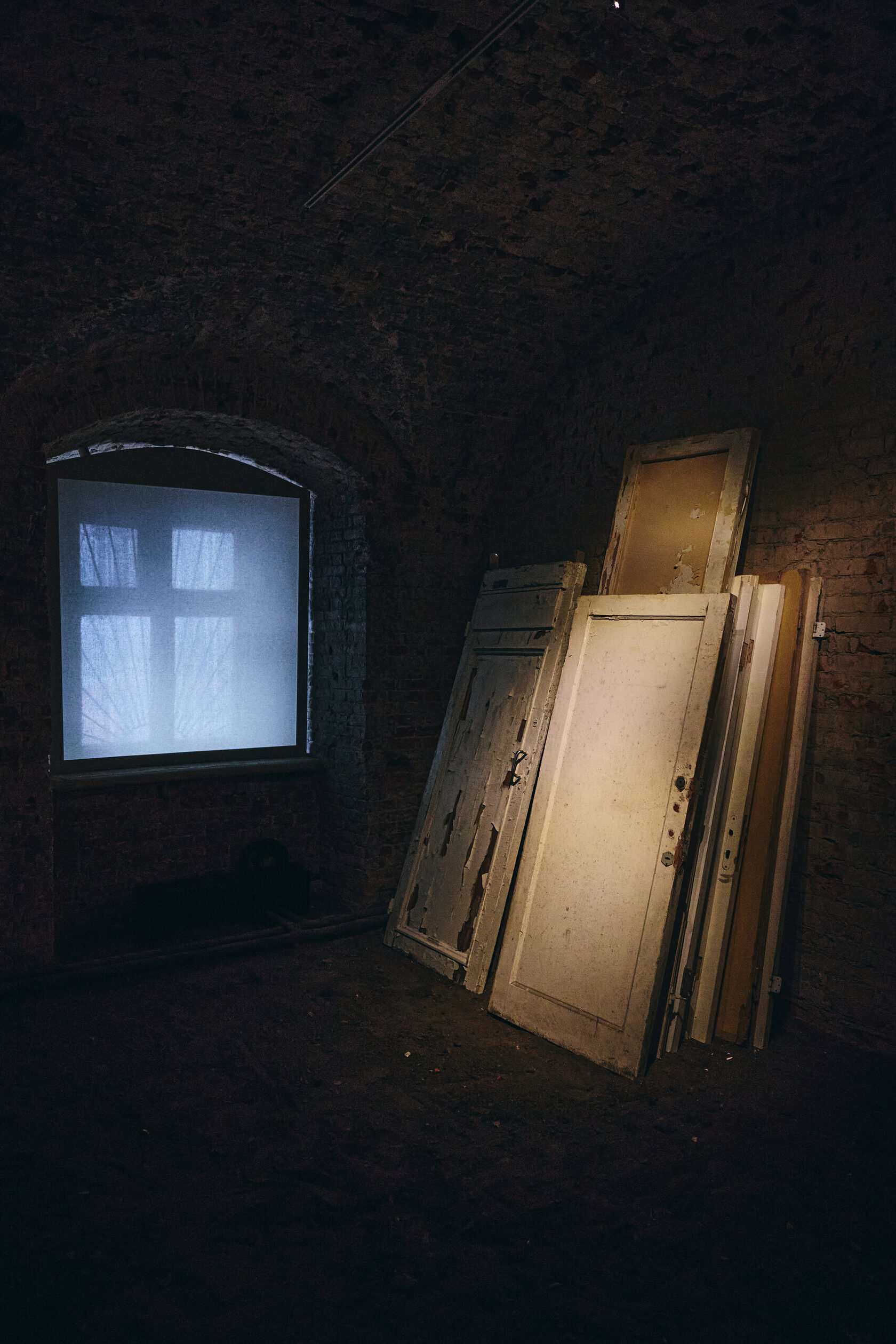

В помещении, где раньше находилась реанимация, сайт-специфичные инсталляции создал клан художников Татаринцевых — Ольга, Олег и их сын Максим. Художники, работающие в самых разных медиа, на этот раз решили оставить всё практически как было — старые, снятые с петель двери, которые видели многое на своем веку, повернутый к мутному окну стул с небрежно наброшенным на него пыльным плащом… Звуковая композиция Максима Татаринцева собрана из звуков, которые он на протяжении последних трех лет записывал в разных городах и местах, где он жил. «Пока кто-то знает» — медитация на тему памяти места, тоски по тем местам, в которых живем, покидаем, но продолжаем считать своими, а еще о путешествии души в бесконечном пространстве из пустоты в пустоту. В какой-то момент в инсталляции сквозь завезенный грунт проросли одуванчики, напоминая, что надежда всегда есть. И может быть когда-то хозяева вернуться и покинутые места снова оживут.

А пока они оживают фрагментами — в соседней комнате «Персональное пространство» Анны Жёлудь собрано из «нарисованных» скульптур — бесполезных реальных предметов, от которых остались только контуры. Кровать, стол, вентилятор – все эти привычные объекты лишены своей утилитарной функции, но сохранили о ней воспоминание, ее тень, идею.

Продолжает идею нефункциональности работа Саши Кокачевой — созданный из поролона «Камин-химера». Симулякр, копия, абсолютно лишенная всякой функции, камин, встроенный в нишу длинного коридора, который невнимательный зритель легко может принять за настоящий, созданный из мрамора, со слегка отбитыми краями, покрытый пылью времени и закоптившийся от огня.

В большом зале усадьба Демидова неожиданно превращается в избу. Его стены украшают деревянные объекты Славы Нестерова из серии «Восемь песен», в свою очередь являющегося частью его большого исследовательского проекта «Торот». Художник смешивает эстетику Пермского звериного стиля и Пермской деревянной скульптуры с западноевропейским барокко, мистические верования — с научными теориями, создавая собственную археологию.

А какие научные теории оправдают появление посреди помещения огромного облака? Инсталляция Леонида Тишкова «Облако и веретено» посвящена известному стихотворению Коста Хетагурова «Безумный пастух». Как и Татьяна Баданина, художник соединяет Землю и Небо, материальное и почти эфемерное. Хотя белоснежное облако, конечно, и создано из настоящей овечьей шерсти, собранной в горном селе, оно действительно парит в невесомости, пытаясь оторваться от обугленного веретена, как наши мечты всегда пытаются оторваться от грубой реальности. Искусствовед Виталий Пацюков писал об этой работе: «Веретено, голос художника и недоступное облако, объединенные в инсталляции, предстают как магическая связь наших возможностей и неисполненных желаний, через которые просвечивают черты чего-то несказанного, сияющего таинственным светом поэзии Коста Хетагурова».

Во время подготовки к выставке «Будущее воспоминаний» Леонид Тишков узнал, что когда-то его предки всей деревней целиком были перевезены на Урал в дикий лес, где их поселили для того, чтобы они построили небольшой металлургический завод. Как можно догадаться — это был один из многочисленных заводов династии Демидовых. И не просто завод — а завод Никиты Никитича Демидова младшего, который и построил усадьбу на Новой Басманной, в которой эта связь времен продолжилась самым неожиданным образом.

Во время подготовки к выставке «Будущее воспоминаний» Леонид Тишков узнал, что когда-то его предки всей деревней целиком были перевезены на Урал в дикий лес, где их поселили для того, чтобы они построили небольшой металлургический завод. Как можно догадаться — это был один из многочисленных заводов династии Демидовых. И не просто завод — а завод Никиты Никитича Демидова младшего, который и построил усадьбу на Новой Басманной, в которой эта связь времен продолжилась самым неожиданным образом.

К сожалению, неожиданность может быть очень грустной — так получилось, что работа «Тайная вечеря» Феликса Буха и его история стали одними из самых драматичных и символичных на выставке. Художник, проживший большую творческую жизнь, не дожил буквально десяти дней до открытия выставки. Но за два дня до открытия его вдова успела передать кураторам «Тайную вечерю», собранную из морской гальки. Впервые с галькой художник начал работать в 2013 году, когда на отдыхе в Болгарии играл с камнями на берегу и решил склеивать из них скульптуры. Его произведения обращаются к библейским вечным сюжетам — Рождество, Исход, Вавилонская башня, Пресвятая Троица. Художник использует простейшие естественные формы для создания сложных многофигурных пластических композиций и формирует характер каждого персонажа, используя первоначальные формы камней, никак их не обрабатывая. «Мозаика, как техника, вызывает мысли о неразрывной связи времен, о единстве человека с природой, поэтому возникают реминисценции с наскальными росписями, библейскими сюжетами, изображениями животных, птиц, рыб, людей, которые я трактую, как символы божественной сущности мира», — говорил Феликс Бух. Работа настолько точно встала в пространстве, что, кажется, она выросла из камней, микро-кусочков дома Демидова. «Будущее воспоминаний» стала первой посмертной выставкой Буха.

Как не до конца ясно, сколько лет могло быть работе Феликса Буха, так и вазы из серии «Беспрерывность» Эльвиры Ибадулла-Заде могли быть созданы много тысячелетий назад. Но выполнены эти роскошные сосуды в 2024 году и очень–очень искусно притворяются древнегреческой керамикой. Эльвира Ибадулла-Заде не выкручивает сосуды на круге, а лепит их вручную из жгутов и кусочков глины разных видов. Создав идеальную форму, она разрушает ее, добавляя вмятины, сколы и разрывы, имитируя разрушительное воздействие времени. А после покрывает ангобами, глазурями, пигментами, стеклом и морским песком, создавая наслоения, которые при обжиге смешиваются и создают убедительное ощущение древности. Ее работы говорят об обманчивости и неопределенности будущего и непрерывности жизни.

Почти незаметны в полумраке едва бликующие скульптуры Саши Павловской с таким же бликующим названием — «На поверхности». Методом гравировки художница наносит на отполированные до блеска металлические поверхности фотографии старого дома, в котором она провела несколько месяцев жизни в одиночестве. Саша обращается к собственной памяти, не до конца доверяя ей, и воссоздает образ места, в котором провела детство, по фрагментам и деталям, запомнившимся на уровне телесных воспоминаний. Так она психоаналитически пытается переписать собственную историю, проговорить травму, найти доказательства и исправить ошибку, из-за которой что-то пошло не так.

«Фотографии убеждают меня, что этот дом, и правда, существовал, хотя я, как всегда, не уверена, что он мне не приснился. А подобранные детальки — шершавая ручка, крючок, уголок стола — представляют собой случайные переклички с моими воспоминаниями, в которых не было, да и не могло быть ни такого дома, ни занавески с бахромой, вообще ничего общего с бесчисленными людьми прошлых поколений, а было что-то совсем иное», — описывает процесс художница.

«Фотографии убеждают меня, что этот дом, и правда, существовал, хотя я, как всегда, не уверена, что он мне не приснился. А подобранные детальки — шершавая ручка, крючок, уголок стола — представляют собой случайные переклички с моими воспоминаниями, в которых не было, да и не могло быть ни такого дома, ни занавески с бахромой, вообще ничего общего с бесчисленными людьми прошлых поколений, а было что-то совсем иное», — описывает процесс художница.

Вместо эпилога — «Увидеть и понять», серия живописных работ Семёна Агроскина. В идеально вписанных в сводчатые комнаты дома работах, как и в инсталляциях Татаринцевых или Желудь, сквозит одиночество, тоска по прошлому, застывание времени и зыбкость жизни. Прямоугольник окна с белым перекрестьем рамы на серой стене; длинный стол, одна сторона которого сервирована тарелками только с ножами, а другая — только с вилками; приоткрытая дверь в комнате со старым паркетом… Где все те, кто заполняли эти пространства, ходили по скрипучему паркету, ели за этим столом? Куда они исчезли? С помощью этих «пустых» почти монохромных кадров в духе итальянского нео-реализма художник показывает «любовь, дружбу и даже смерть». Семён Агроскин так описывает состояние в своих произведениях: «Тишина и молчание в моих работах присущи не только необитаемым интерьерам, но и фигурам. Живые существа и предметный мир здесь уравнены в правах, в чём-то они одинаково безразличны к происходящему в данный момент. В моих работах, как мне кажется, время течет иначе, чем в реальном мире, иногда даже вспять».

Выставка-экскурсия «Будущее воспоминаний» в особняке Демидова открыта до 31 мая и ждет тех, кто еще не успел увидеть, как современное искусство умеет переплетаться с архитектурной и исторической памятью.

Выставка-экскурсия «Будущее воспоминаний» в особняке Демидова открыта до 31 мая и ждет тех, кто еще не успел увидеть, как современное искусство умеет переплетаться с архитектурной и исторической памятью.