Свою внутреннюю кухню приоткрывают художники школы современного искусства «Свободные мастерские» ММОМА на выставке «Соль. Перец. Личное».

Кухня художника многослойна, полна звуков, текстур, идей, эмоций и воспоминаний. Здесь хорошие блюда готовятся медленно. А существующий рецепт бессмысленно повторять, потому что магия приготовления искусства неповторима, как неповторима личность каждого автора. О важности личного в приготовлении искусства мы поговорили с кураторами выставки — искусствоведом Татьяной Бельченко и художницей Татьяной Якушевой.

Кухня художника многослойна, полна звуков, текстур, идей, эмоций и воспоминаний. Здесь хорошие блюда готовятся медленно. А существующий рецепт бессмысленно повторять, потому что магия приготовления искусства неповторима, как неповторима личность каждого автора. О важности личного в приготовлении искусства мы поговорили с кураторами выставки — искусствоведом Татьяной Бельченко и художницей Татьяной Якушевой.

Татьяна Бельченко и Татьяна Якушева. Фото: Эмиль Халиков

Марина Лутковская: Выставка «Соль. Перец. Личное» Свободных мастерских уже отличается от студенческих выставок тем, что вы решили нестандартно подойти к экспозиции, и вместо экспликации зритель видит рецепты, по которым может лишь приблизительно представить историю создания работ и проследить какие-то переживания, которые сопровождали их создание, и личную историю. Почему вы так решили?

Татьяна Якушева: Изначально это были работы одной мастерской, и здесь нет какой-то общей сквозной темы, которая характерна для всех работ, мы не отбирали их по опен-коллу. Поэтому мы искали какой-то общий базис, который помог бы объединить очень разные по темам работы, и смогли выбрать такой базой историю их создания. И потом уже всё превратилось в такую, по сути, поваренную книгу художников, где они могли рассказывать о рецептах создания своих работ. Более того, это была мастерская объекта и инсталляции, где очень большое внимание уделялось работе с материалами. Поэтому нам как раз все это было важно, и мы очень много обсуждали именно создание всех этих работ: из чего они делаются, как они делаются. И, естественно, там же во время процесса обучения мы обсуждали и то, какие смыслы мы хотим донести. А смыслы были у всех крайне разные.

Татьяна Якушева: Изначально это были работы одной мастерской, и здесь нет какой-то общей сквозной темы, которая характерна для всех работ, мы не отбирали их по опен-коллу. Поэтому мы искали какой-то общий базис, который помог бы объединить очень разные по темам работы, и смогли выбрать такой базой историю их создания. И потом уже всё превратилось в такую, по сути, поваренную книгу художников, где они могли рассказывать о рецептах создания своих работ. Более того, это была мастерская объекта и инсталляции, где очень большое внимание уделялось работе с материалами. Поэтому нам как раз все это было важно, и мы очень много обсуждали именно создание всех этих работ: из чего они делаются, как они делаются. И, естественно, там же во время процесса обучения мы обсуждали и то, какие смыслы мы хотим донести. А смыслы были у всех крайне разные.

МЛ: А какая по настроению в целом получилась выставка, как вы думаете, улавливается в ней какая-то общая атмосфера?

Татьяна Бельченко: Мне кажется, нам удалось добиться при таких разных вещах определенной прозрачности, стерильности, и еще здесь есть что-то сумрачное или то, что находится в тени. Вот такие у меня эпитеты рождаются. Интересно, а ты что думаешь, какое впечатление?

МЛ: Поскольку здесь все плотно работали с материалом, выставка очень объектная, здесь практически нет текста. Он присутствует только в виде короткого рецепта в экспликации, который тоже становится частью произведения. И получается, что ты действительно словно смотришь книгу с очень короткими комментариями, которые воплощаются во все эти странные объекты. Текст материализуется, и что-то, что находится в тени, немного выходит из этой тени. Возможно, это даже немного из психологии, такая тень по Юнгу. То есть художники обратились к чему-то внутри себя, и вот оно на поверхности каким-то образом проявилось. Не настолько, чтобы совсем испугать зрителя, но достаточно для того, чтобы его заинтриговать.

ТБ: Мне кажется, что это очень точно. Потому что здесь как раз важно немного проявить вот это скрытое, но не слишком его открыть, не сделать его прям совсем очевидным. И одно из первых рабочих названий у нас включало «книгу художника».

МЛ: А насколько важным вы, как кураторы, считаете включение этого самого «личного» в процесс создания художественного произведения?

ТЯ: Мне кажется, что присутствие личного — это то, что отличает произведение искусства от ремесленного произведения. То есть ремесленная работа может быть очень искусно выполненной, со знанием всевозможных технологий, крайне искушенным мастером сделанной. Но она не является предметом искусства, а именно внесение вот этого личного компонента всё и меняет.

ТБ: Я думаю, что без личного компонента не может быть, в целом, наверное, высказывания художественного. Потому что если не будет индивидуального переживания, даже если это холодный структурный подход, без личного компонента не будет того, что даст какую-то индивидуальность, узнаваемый язык и форму. Но мне нравится, когда этот первый импульс эмоциональный проходит какую-то длительную стадию обдумывания, маринуется какое-то время. Тогда вещи получаются более многоплановые. То есть личный компонент – это не то, что нужно вываливать сразу, а то, что стоит взять за основу и потом поработать с этим.

МЛ: То есть, если следовать языку рецептуры, то правильнее это личное помариновать или поварить подольше…

ТБ: Да, это действительно работает, то есть, не просто взять ингредиенты и положить на тарелку, а приготовить и как-то усложнить. Тогда будет больше людей, которые смогут это воспринять и на свой личный опыт переложить.

Татьяна Бельченко: Мне кажется, нам удалось добиться при таких разных вещах определенной прозрачности, стерильности, и еще здесь есть что-то сумрачное или то, что находится в тени. Вот такие у меня эпитеты рождаются. Интересно, а ты что думаешь, какое впечатление?

МЛ: Поскольку здесь все плотно работали с материалом, выставка очень объектная, здесь практически нет текста. Он присутствует только в виде короткого рецепта в экспликации, который тоже становится частью произведения. И получается, что ты действительно словно смотришь книгу с очень короткими комментариями, которые воплощаются во все эти странные объекты. Текст материализуется, и что-то, что находится в тени, немного выходит из этой тени. Возможно, это даже немного из психологии, такая тень по Юнгу. То есть художники обратились к чему-то внутри себя, и вот оно на поверхности каким-то образом проявилось. Не настолько, чтобы совсем испугать зрителя, но достаточно для того, чтобы его заинтриговать.

ТБ: Мне кажется, что это очень точно. Потому что здесь как раз важно немного проявить вот это скрытое, но не слишком его открыть, не сделать его прям совсем очевидным. И одно из первых рабочих названий у нас включало «книгу художника».

МЛ: А насколько важным вы, как кураторы, считаете включение этого самого «личного» в процесс создания художественного произведения?

ТЯ: Мне кажется, что присутствие личного — это то, что отличает произведение искусства от ремесленного произведения. То есть ремесленная работа может быть очень искусно выполненной, со знанием всевозможных технологий, крайне искушенным мастером сделанной. Но она не является предметом искусства, а именно внесение вот этого личного компонента всё и меняет.

ТБ: Я думаю, что без личного компонента не может быть, в целом, наверное, высказывания художественного. Потому что если не будет индивидуального переживания, даже если это холодный структурный подход, без личного компонента не будет того, что даст какую-то индивидуальность, узнаваемый язык и форму. Но мне нравится, когда этот первый импульс эмоциональный проходит какую-то длительную стадию обдумывания, маринуется какое-то время. Тогда вещи получаются более многоплановые. То есть личный компонент – это не то, что нужно вываливать сразу, а то, что стоит взять за основу и потом поработать с этим.

МЛ: То есть, если следовать языку рецептуры, то правильнее это личное помариновать или поварить подольше…

ТБ: Да, это действительно работает, то есть, не просто взять ингредиенты и положить на тарелку, а приготовить и как-то усложнить. Тогда будет больше людей, которые смогут это воспринять и на свой личный опыт переложить.

МЛ: Но грани этого «личного» – они же тоже очень разнообразны?

ТЯ: Ну, конечно, они у всех свои. То есть для кого-то личным может быть какое-то наблюдение того, что он увидел на улице, и оно заставило его размышлять, для кого-то это воспоминания о детстве у бабушки в деревне, для кого-то это переживание о первой любви, для кого-то это знакомство с каким-то человеком. Поэтому за этими работами стоят совершенно разные события, и то, что подтолкнуло к их созданию.

МЛ: Но бывает и так, что работа представляет собой квинтэссенцию личного, максимально глубокое личное переживание, которое может быть при этом ещё и глубоко спрятано, его еще нужно извлечь. И на этой выставке тоже есть сильно зашифрованные работы…

ТЯ: Безусловно, они не должны напрямую говорить, хорошая работа всегда многозначна, и каждый зритель видит то, что проецирует на нее и его личное. Нам интересно то, что обычно остается за кадром, за рамками экспликации.

ТЯ: Ну, конечно, они у всех свои. То есть для кого-то личным может быть какое-то наблюдение того, что он увидел на улице, и оно заставило его размышлять, для кого-то это воспоминания о детстве у бабушки в деревне, для кого-то это переживание о первой любви, для кого-то это знакомство с каким-то человеком. Поэтому за этими работами стоят совершенно разные события, и то, что подтолкнуло к их созданию.

МЛ: Но бывает и так, что работа представляет собой квинтэссенцию личного, максимально глубокое личное переживание, которое может быть при этом ещё и глубоко спрятано, его еще нужно извлечь. И на этой выставке тоже есть сильно зашифрованные работы…

ТЯ: Безусловно, они не должны напрямую говорить, хорошая работа всегда многозначна, и каждый зритель видит то, что проецирует на нее и его личное. Нам интересно то, что обычно остается за кадром, за рамками экспликации.

МЛ: Среди рецептов наверняка есть такие, которые совсем не рекомендуется повторять? Например, сразу на входе мы видим работы Александра Лаптева со стеклом. И его рецепт немного опасный...

ТЯ: Да, повторять не рекомендуется, потому что автор боится отлетающих осколков стекла. У нас у многих такие рецепты, которые без предварительной подготовки лучше не повторять, потому что у кого-то это исколотые иголками пальцы, у кого-то отлетающие стекла, попадающие куда не надо… Работа Александра Лаптева про напряжение материала. Он занимается печатными практиками – печатной графикой, и эти стекла битые, которые мы видим, наклеенные на листах бумаге – это формы, в которых он печатает. А голубой цвет – это типографская краска. Для него личное – это его интерес ко всякого рода экспериментам с техникой, и его завораживает во всём этом как раз напряжение материала. Он наблюдает, как это стекло – достаточно тонкая стеклянная пластина – трескается под напряжением, и какие узоры она при этом создает. Возможно, это трансляция его личного внутреннего напряжения. И когда это напряженное стекло бьется, его внутреннее напряжение отпускает.

ТЯ: Да, повторять не рекомендуется, потому что автор боится отлетающих осколков стекла. У нас у многих такие рецепты, которые без предварительной подготовки лучше не повторять, потому что у кого-то это исколотые иголками пальцы, у кого-то отлетающие стекла, попадающие куда не надо… Работа Александра Лаптева про напряжение материала. Он занимается печатными практиками – печатной графикой, и эти стекла битые, которые мы видим, наклеенные на листах бумаге – это формы, в которых он печатает. А голубой цвет – это типографская краска. Для него личное – это его интерес ко всякого рода экспериментам с техникой, и его завораживает во всём этом как раз напряжение материала. Он наблюдает, как это стекло – достаточно тонкая стеклянная пластина – трескается под напряжением, и какие узоры она при этом создает. Возможно, это трансляция его личного внутреннего напряжения. И когда это напряженное стекло бьется, его внутреннее напряжение отпускает.

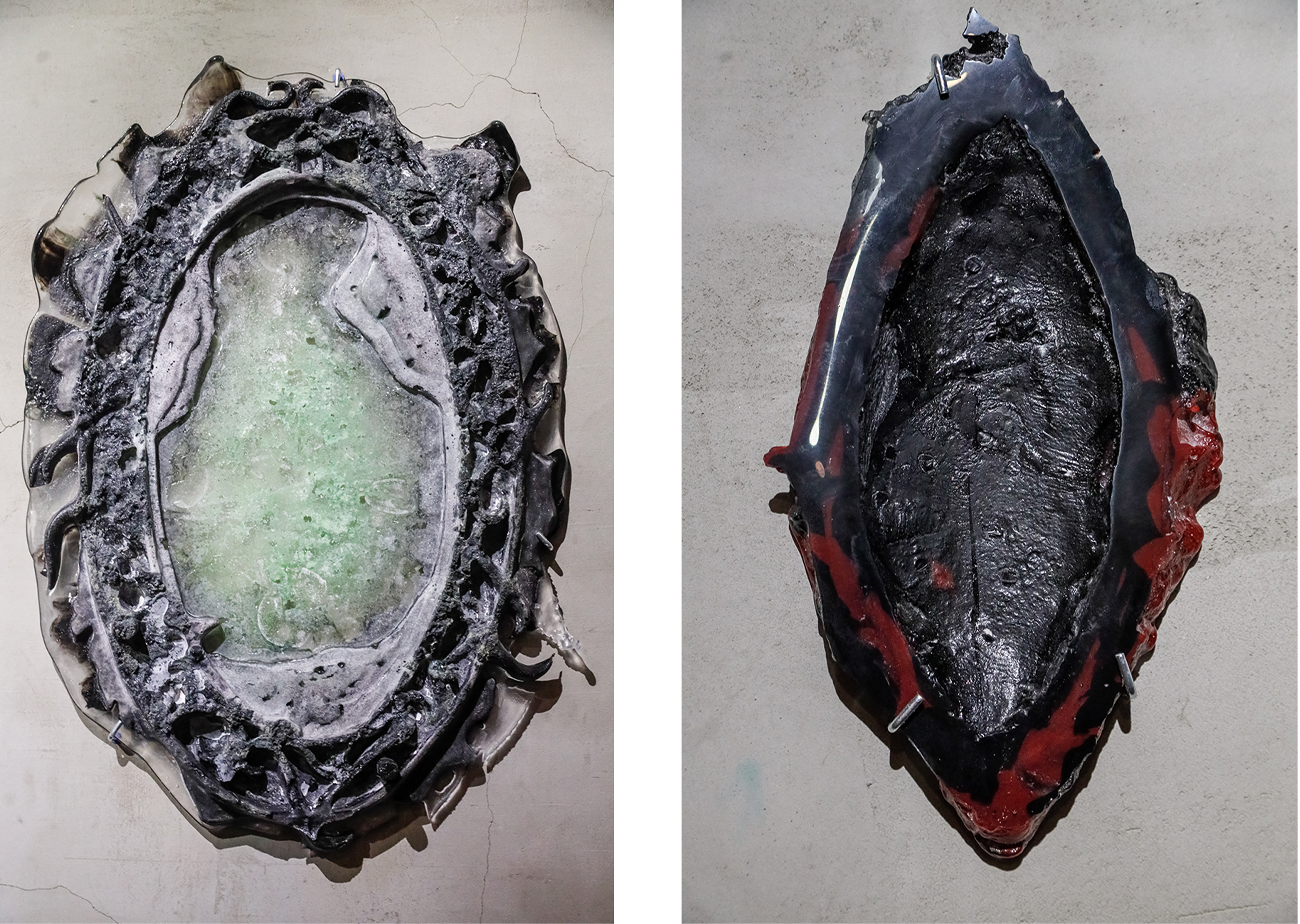

МЛ: Или вот, например, композиция с зеркалами. Иногда кажется, что если на выставке нет работы с зеркалом, то экспозиция какая-то неполная. Какое личное вносит в зеркала Татьяна Якушева?

ТЯ: Изначально объект, который меня вдохновил – это был флакончик духов, то ли маминых, то ли бабушкиных, который лежал у меня в ящике, стола. Это были старые духи, ещё 80-х годов, в очаровательном хрустальном маленьком флакончике, кажется, это был классный Estée Lauder. Я помню, что там была какая-то кисточка шёлковая, кожаный кисет. Но мама говорит, что она их отродясь не видела, хотя я запомнила их именно такими, но тоже не знаю, куда всё это делось. Поэтому моя работа как раз о таких вещах, которые стираются из памяти, и ты не помнишь, откуда они взялись, как они появились в твоей жизни, хотя помнишь, что они в ней всегда существовали. И сами формы этого флакончика, и сами воспоминания о нем искажаются, и появляется какая-то ложная память – все это лежит в основании создания этих зеркал. Меня интересовали странные неправильные отражения. Сначала это были просто стёкла, на которых я делала травление, потом вырезала вручную надписи, наносила зеркальный слой, и на полочки под зеркалами положила найденные объекты. Все вещи, связанные с памятью, исчезают куда-то «В клочья», «Вдребезги», «Врассыпную». Память о себе, о своем прошлом фрагментарная, неполная, и зеркало тоже достаточно мутное. Но, кстати, у нас есть и другие зеркала в экспозиции, которые ничего не отражают.

ТЯ: Изначально объект, который меня вдохновил – это был флакончик духов, то ли маминых, то ли бабушкиных, который лежал у меня в ящике, стола. Это были старые духи, ещё 80-х годов, в очаровательном хрустальном маленьком флакончике, кажется, это был классный Estée Lauder. Я помню, что там была какая-то кисточка шёлковая, кожаный кисет. Но мама говорит, что она их отродясь не видела, хотя я запомнила их именно такими, но тоже не знаю, куда всё это делось. Поэтому моя работа как раз о таких вещах, которые стираются из памяти, и ты не помнишь, откуда они взялись, как они появились в твоей жизни, хотя помнишь, что они в ней всегда существовали. И сами формы этого флакончика, и сами воспоминания о нем искажаются, и появляется какая-то ложная память – все это лежит в основании создания этих зеркал. Меня интересовали странные неправильные отражения. Сначала это были просто стёкла, на которых я делала травление, потом вырезала вручную надписи, наносила зеркальный слой, и на полочки под зеркалами положила найденные объекты. Все вещи, связанные с памятью, исчезают куда-то «В клочья», «Вдребезги», «Врассыпную». Память о себе, о своем прошлом фрагментарная, неполная, и зеркало тоже достаточно мутное. Но, кстати, у нас есть и другие зеркала в экспозиции, которые ничего не отражают.

Это работа Кирилла Клокова, которого как раз интересовала форма зеркала, которая не несёт функцию зеркала. Его вдохновляли барочные рамы зеркал, которые он смог отлить в стекле. Он сделал их ничего не отражающими, полупрозрачными, прозрачными, матовыми. То есть одним и тем же объектом, таким как зеркало можно решать совершенно разные художественные задачи.

МЛ: А вот такой интересный момент – ты с какими медиумами работаешь в основном?

ТЯ: Я в основном работаю с керамикой и фотографией.

МЛ: На этой выставке многие художники работали не со своими привычными медиумами?

МЛ: А вот такой интересный момент – ты с какими медиумами работаешь в основном?

ТЯ: Я в основном работаю с керамикой и фотографией.

МЛ: На этой выставке многие художники работали не со своими привычными медиумами?

ТЯ: Да, даже, наверное, большинство. То есть мы все выходили из зоны комфорта и работали с непривычными нам материалами, поэтому, наверное, именно материальная составляющая этих работ для нас всех так важна. Кирилл Клоков как раз стекольщик, он остался в своем медиуме и сделал то, что ему близко. У нас таких несколько человек. Еще Настя Горбунова – она керамист и работала с керамикой. Ну, еще Саша Лаптев, он делал как раз то, что обычно, то есть печатные дела. Остальные все пошли в разнос.

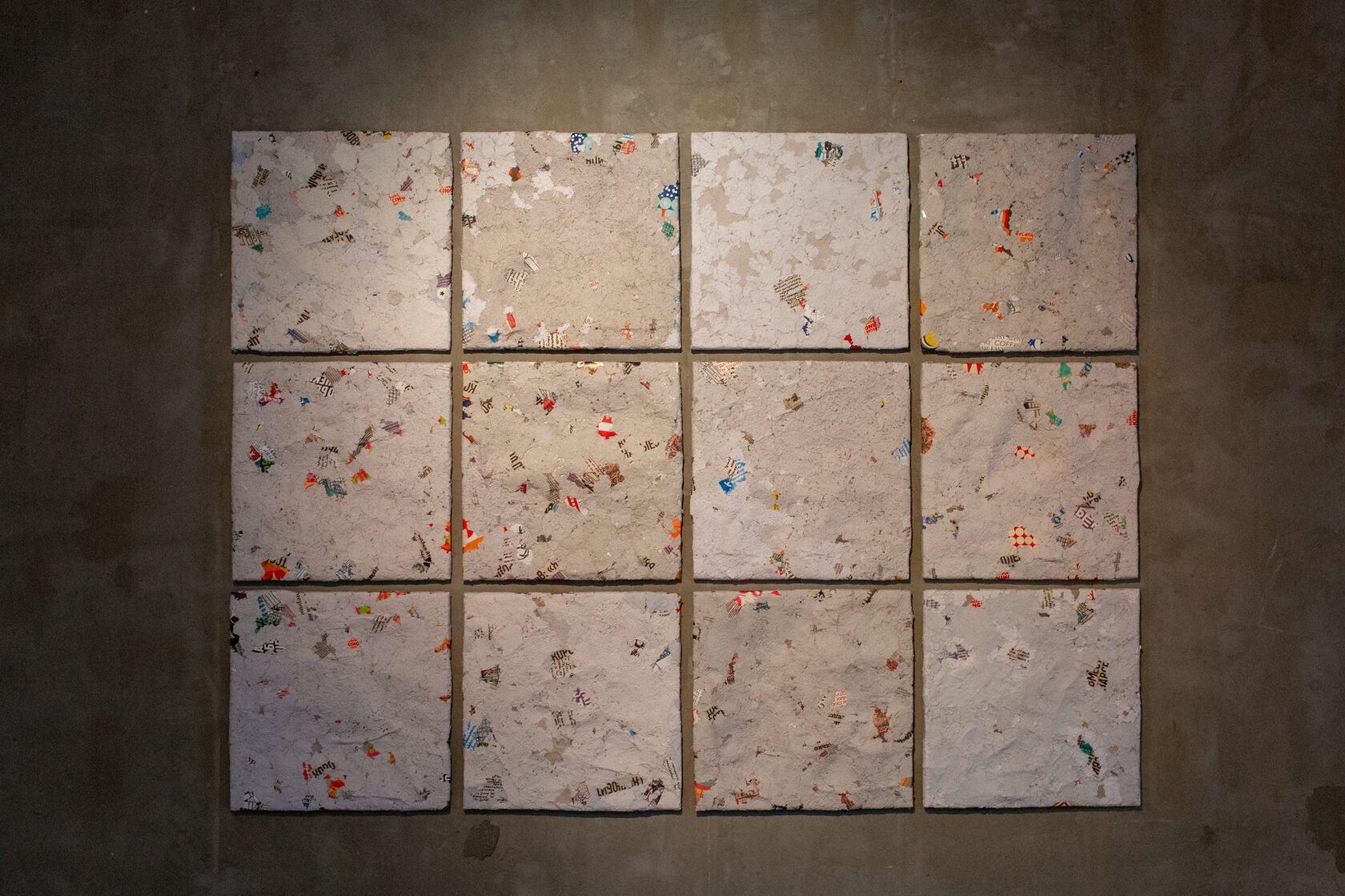

МЛ: А как насчет больших абстракций из рваной цветной бумаги Арсения Зимина?

ТЯ: Да, интересно, что большие абстракции на противоположных стенах сделаны выпускниками Суриковки. И Арсений, и Мила Гаврилова прекрасно справляются с реалистичной живописью. Но здесь они преодолели свою тягу к реализму и использовали другие медиумы. Еще любопытно, что их вдохновили совершенно разные вещи, хотя результат может казаться близким: там и там рвут бумажки. Но причины, по которым они делают это, совершенно разные. У Арсения это, во-первых, фотография. То есть он их сначала порвал, а потом он это сфотографировал и довольно сильно увеличил. Его вдохновило наблюдение за городской средой, а именно за афишными тумбами, с которых много раз срывали афиши, и на которых образуется такой уже живописный слой. Это о том, когда содержание теряется, но остаются живописные наслоения.

ТЯ: Да, интересно, что большие абстракции на противоположных стенах сделаны выпускниками Суриковки. И Арсений, и Мила Гаврилова прекрасно справляются с реалистичной живописью. Но здесь они преодолели свою тягу к реализму и использовали другие медиумы. Еще любопытно, что их вдохновили совершенно разные вещи, хотя результат может казаться близким: там и там рвут бумажки. Но причины, по которым они делают это, совершенно разные. У Арсения это, во-первых, фотография. То есть он их сначала порвал, а потом он это сфотографировал и довольно сильно увеличил. Его вдохновило наблюдение за городской средой, а именно за афишными тумбами, с которых много раз срывали афиши, и на которых образуется такой уже живописный слой. Это о том, когда содержание теряется, но остаются живописные наслоения.

Для Милы Гавриловой все началось с бумажного стаканчика, который она извлекла из мусорного ведра, помыла и высушила. Она очень интересуется проблемами экологии и вторичной переработки. То есть для нее это как раз личное, она довольно в эту тему погружена и активно участвует в эко-движениях. Со временем таких стаканчиков стало больше, и к ним присоединились черновики, непрочитанные газеты, рекламные листовки, исчерканные записки и дневники. То есть она ходила и собирала большое количество такого неэстетичного материала и во много-много слоев все это накладывала. Это такой очень сложный и многодельный рукотворный процесс. И так как у нее тоже есть живописный бэкграунд, то она это смогла сделать не просто технично, но еще и живописно. Результатом стало такое археологическое наслоение, в котором отразился визуальный образ времени.

МЛ: Да, в ее рецепте даже подчеркнуто, что это такая археология…

ТЯ: Да. То есть это, с одной стороны, археология, потому что многослойность, но с другой стороны, конечно, это про вторичную переработку в довольно большой степени.

МЛ: Ну, это, кстати, вполне себе рецепт, который можно повторить как раз без риска для себя.

ТЯ: Да, это можно повторить вполне себе безопасно, как и работу Арсения. Но только какой смысл это повторять? Потому что вопрос не в том, чтобы это воспроизвести, а скорее в том, как это было сделано.

МЛ: Да, в ее рецепте даже подчеркнуто, что это такая археология…

ТЯ: Да. То есть это, с одной стороны, археология, потому что многослойность, но с другой стороны, конечно, это про вторичную переработку в довольно большой степени.

МЛ: Ну, это, кстати, вполне себе рецепт, который можно повторить как раз без риска для себя.

ТЯ: Да, это можно повторить вполне себе безопасно, как и работу Арсения. Но только какой смысл это повторять? Потому что вопрос не в том, чтобы это воспроизвести, а скорее в том, как это было сделано.

МЛ: А пойдем теперь немножко в другом направлении. На подоконнике мы видим работу, конечно, не про вторичные материалы, но немного про подъездную археологию, про то, что остается на подоконнике почти в каждом подъезде.

ТЯ: Да, конечно, это работа Марины Горячевой. Тут скорее история о том, что она нашла какую-то статуэтку, которая стояла на батарее в ее подъезде, и она была очень симпатичная, она ее себе домой забрала. А что-то оставила сама на этом же месте. Для нее этот подъезд оказался местом коммуникации между соседями, когда что-то оставляет, а кто-то забирает. Это про такую невербальную коммуникацию между людьми, которые разъединены. Мы же редко общаемся с соседями сейчас в большом городе. И подъезд – это как раз то место, которое их объединяет, создает некое комьюнити.

МЛ: И она из объектов, которые оказались на этом подоконнике в подъезде, сделала их керамические версии.

ТЯ: Да, это может быть что угодно: какая-то книжка уже прочитанная, старые туфли, кружка, которая уже отслужила свое, может быть, оставшаяся от рабочих.

ТЯ: Да, конечно, это работа Марины Горячевой. Тут скорее история о том, что она нашла какую-то статуэтку, которая стояла на батарее в ее подъезде, и она была очень симпатичная, она ее себе домой забрала. А что-то оставила сама на этом же месте. Для нее этот подъезд оказался местом коммуникации между соседями, когда что-то оставляет, а кто-то забирает. Это про такую невербальную коммуникацию между людьми, которые разъединены. Мы же редко общаемся с соседями сейчас в большом городе. И подъезд – это как раз то место, которое их объединяет, создает некое комьюнити.

МЛ: И она из объектов, которые оказались на этом подоконнике в подъезде, сделала их керамические версии.

ТЯ: Да, это может быть что угодно: какая-то книжка уже прочитанная, старые туфли, кружка, которая уже отслужила свое, может быть, оставшаяся от рабочих.

МЛ: Это что-то вроде бук-кроссинга, который во многих подъездах стихийно сложился. Обжект-кроссинг. В этом же зале есть работы и более личного характера. Например, история про игру со зверем Жени Николаевой…

ТЯ: Да, это такой зверь из-за стены, белый котик. С одной стороны он игривый, с другой стороны он агрессивен. И он непонятно где находится. Он, по сути, потусторонний, который своими игривыми лапками тянется к твоей душе, при этом лапки эти с острыми когтями и могут нанести раны. Это сказочная, архетипическая работа. Женя напоминает нам о нашей крепкой связи с живыми существами и о том, что мир и реальный жизненный опыт намного сложнее, чем мы хотим его видеть.

ТЯ: Да, это такой зверь из-за стены, белый котик. С одной стороны он игривый, с другой стороны он агрессивен. И он непонятно где находится. Он, по сути, потусторонний, который своими игривыми лапками тянется к твоей душе, при этом лапки эти с острыми когтями и могут нанести раны. Это сказочная, архетипическая работа. Женя напоминает нам о нашей крепкой связи с живыми существами и о том, что мир и реальный жизненный опыт намного сложнее, чем мы хотим его видеть.

МЛ: Такая сюрреалистическая история про что-то потустороннее, что тянется в твою душу. Но и другие работы тоже, пожалуй, вполне сюрреалистические. Вот, например, работа Евгении Болюх, которая мне напомнила старый телефон, со сливными отверстиями из эпоксидной смолы.

ТЯ: Евгения в довольно ироничном ключе подошла к работе, хотя она как раз очень личная. Её увлекло слово «жесть», а изначальной формой послужила консервная крышка. И так получилось, что работа над проектом совпала с тяжелым этапом ее жизни – внешними и внутренними обстоятельствами, на которые она не могла повлиять. И потом как раз появился этот объект со сливными отверстиями. Здесь отовсюду льёт, а крышка, если обратить внимание, всего одна, и она не может заткнуть все эти дыры и уберечь объект от потопа. Это говорит о внешних обстоятельствах, которые мы не можем проконтролировать, когда проблемы навалились скопом, и мы не можем ничего с этим поделать. Примечательно, что в этот период вышла статья о дефиците жести в стране, которая позже была опровергнута другим изданием.

ТЯ: Евгения в довольно ироничном ключе подошла к работе, хотя она как раз очень личная. Её увлекло слово «жесть», а изначальной формой послужила консервная крышка. И так получилось, что работа над проектом совпала с тяжелым этапом ее жизни – внешними и внутренними обстоятельствами, на которые она не могла повлиять. И потом как раз появился этот объект со сливными отверстиями. Здесь отовсюду льёт, а крышка, если обратить внимание, всего одна, и она не может заткнуть все эти дыры и уберечь объект от потопа. Это говорит о внешних обстоятельствах, которые мы не можем проконтролировать, когда проблемы навалились скопом, и мы не можем ничего с этим поделать. Примечательно, что в этот период вышла статья о дефиците жести в стране, которая позже была опровергнута другим изданием.

МЛ: Я с трудом подняла тяжеленный металлический шар Виктории Несен, который оставляет след в поролоне. В рецепте написано: «Стальной шар, холодный, как боль утраты по ушедшему времени, человеку или мечте»…

ТЯ: Это поролон с эффектом памяти, мемориформ, такой материал, из которого делают подушки. Если на него надавить, на нем долгое время остается «След». Он очень заинтересовал художницу, потому что в нем можно видеть прошлое, в прямом смысле. Это буквально завораживает. И ещё эта работа оказалась очень сложной технически: там и программная часть, и аппаратная часть, и катушки, лебёдки, в общем, целая история, которая просто закрыта и спрятана. Здесь мягкая форма поролона отсылает к телесности, а идеальный, безукоризненной формы стальной шар – к точной неизбежности времени и энтропии, безжалостности жизни к личным трагедиям человека.

ТЯ: Это поролон с эффектом памяти, мемориформ, такой материал, из которого делают подушки. Если на него надавить, на нем долгое время остается «След». Он очень заинтересовал художницу, потому что в нем можно видеть прошлое, в прямом смысле. Это буквально завораживает. И ещё эта работа оказалась очень сложной технически: там и программная часть, и аппаратная часть, и катушки, лебёдки, в общем, целая история, которая просто закрыта и спрятана. Здесь мягкая форма поролона отсылает к телесности, а идеальный, безукоризненной формы стальной шар – к точной неизбежности времени и энтропии, безжалостности жизни к личным трагедиям человека.

МЛ: Личной работой «из детства» мне кажется текстильная скульптура Анастасии Григораш…

ТЯ: Анастасию интересовал образ куклы Барби, которая у неё была в детстве, и которая до сих пор лежит сломанная, с оторванной головой. С одной стороны – это про счастливое детство, с другой – про то, что эти предметы уже поломаны, про рефлексию на тему тела, телесности. Она специально для этой работы сделала ткань, на неопрене печатала рисунок. И, кажется, что сюжеты там милые: облачка какие-то, что-то детское. А если приглядеться, то где-то видишь грубую фактуру кожи с волосками, такую откровенную телесность. Все это про тело, взросление и отношения к детству.

ТЯ: Анастасию интересовал образ куклы Барби, которая у неё была в детстве, и которая до сих пор лежит сломанная, с оторванной головой. С одной стороны – это про счастливое детство, с другой – про то, что эти предметы уже поломаны, про рефлексию на тему тела, телесности. Она специально для этой работы сделала ткань, на неопрене печатала рисунок. И, кажется, что сюжеты там милые: облачка какие-то, что-то детское. А если приглядеться, то где-то видишь грубую фактуру кожи с волосками, такую откровенную телесность. Все это про тело, взросление и отношения к детству.

МЛ: Мне показалось, что вы разделили залы по определенному принципу. Если первый зал цветной, светлый, где-то даже детский, то второй зал тёмный, в чем-то колючий, тревожный, потому что там много открытых опасных деталей. Более черно-белый и строгий. И об этом заявляет сразу квадриптих Алексея Столярова «Семена».

ТБ: Да, у нас изначально у нас была задача объединить разные по смыслу вещи, мы искали, как добиться цельности, и изначально исходили из какого-то визуального единства. И уже в процессе у нас складывалась такая картинка, что первый зал действительно более цветной. Например, две большие работы с фотографиями собирают этот зал как самое яркое пятно. И, конечно, есть художники, которые подходят к искусству больше именно с формальной точки зрения. А есть работы как раз с фотографией или стеклом, когда художнику интересно работать с материалом, и материал в их работах превалирует над концептуальностью, а концептуальность наращивается из взаимодействия с материалом. Второй зал мы тоже подбирали визуально, и действительно хотелось, чтобы там было что-то более колючее. Ну а третий получился уже таким тематически-мистическим на тему коллекционирования и систематизации страхов и суеверий и в общем концептуально-цельным.

ТЯ: Да. Мы так их и разделяли. Алексей использует такие натуральные и находящиеся вокруг нас материалы, как камень, ветки, дорожный щебень, шпаклевку, битум, песок и делает из этого фактурную, объектную композицию, где очень важны все эти текстуры, которые в одном только черном цвете становятся очень разные. Для него большое значение имеет «Притча о Сеятеле», потому что семена, брошенные на разную почву, дают разные всходы. Для него это попытка осмыслить евангельскую притчу через чувственный, эстетический опыт. Например, битум – это продукт нефтепереработки, а нефть – это органика. То есть, по сути, битум – это органические, умершие, перегнившие и ушедшие в земную кору органические останки всего живого, которые покрывают все черным и непроницаемым для жизни слоем, превратившиеся в безличную массу. Всё покрывается битумом – дорога, земля, ветки. Это символ закрытости для нового. В притче говорится, что зерно, упав на дорогу в неглубокую землю, в тернии, не принесло плодов. Так и человек закрыт для нового опыта, он просто невосприимчив к божественному слову. Но есть и другая трактовка. Все это – про нашу родную среду, где асфальт с заплатами на дорогах. И на обочинах этой дороги тоже ничего толком не растет, даже колючие кусты, «тернии».

ТБ: Да, у нас изначально у нас была задача объединить разные по смыслу вещи, мы искали, как добиться цельности, и изначально исходили из какого-то визуального единства. И уже в процессе у нас складывалась такая картинка, что первый зал действительно более цветной. Например, две большие работы с фотографиями собирают этот зал как самое яркое пятно. И, конечно, есть художники, которые подходят к искусству больше именно с формальной точки зрения. А есть работы как раз с фотографией или стеклом, когда художнику интересно работать с материалом, и материал в их работах превалирует над концептуальностью, а концептуальность наращивается из взаимодействия с материалом. Второй зал мы тоже подбирали визуально, и действительно хотелось, чтобы там было что-то более колючее. Ну а третий получился уже таким тематически-мистическим на тему коллекционирования и систематизации страхов и суеверий и в общем концептуально-цельным.

ТЯ: Да. Мы так их и разделяли. Алексей использует такие натуральные и находящиеся вокруг нас материалы, как камень, ветки, дорожный щебень, шпаклевку, битум, песок и делает из этого фактурную, объектную композицию, где очень важны все эти текстуры, которые в одном только черном цвете становятся очень разные. Для него большое значение имеет «Притча о Сеятеле», потому что семена, брошенные на разную почву, дают разные всходы. Для него это попытка осмыслить евангельскую притчу через чувственный, эстетический опыт. Например, битум – это продукт нефтепереработки, а нефть – это органика. То есть, по сути, битум – это органические, умершие, перегнившие и ушедшие в земную кору органические останки всего живого, которые покрывают все черным и непроницаемым для жизни слоем, превратившиеся в безличную массу. Всё покрывается битумом – дорога, земля, ветки. Это символ закрытости для нового. В притче говорится, что зерно, упав на дорогу в неглубокую землю, в тернии, не принесло плодов. Так и человек закрыт для нового опыта, он просто невосприимчив к божественному слову. Но есть и другая трактовка. Все это – про нашу родную среду, где асфальт с заплатами на дорогах. И на обочинах этой дороги тоже ничего толком не растет, даже колючие кусты, «тернии».

МЛ: Хорошо. А какое личное скрывается в работе Саши Райт «Фейк»? Эта «конструкция, имитирующая прочность», выглядит как настоящие ржавые трубы с фрагментами бетонной стены…

ТЯ: Ну тут само название говорит о содержании, о том, что всё вокруг нас, что мы видим, часто является не тем, чем кажется. Эта тема повторяется как раз в работа с зеркалами Клокова, хотя там совершенно другая техника и другой медиум. Если эту работу повернуть, то, что, нам кажется бетоном, оказывается пеноплексом, а то, что кажется ржавыми трубами, оказывается пластиком. И хотя эта работа производит впечатление очень брутальной, на самом деле она очень хрупкая и легкая. Все мы часто обманываемся, принимая за чистую монету то, что таковым не является.

ТЯ: Ну тут само название говорит о содержании, о том, что всё вокруг нас, что мы видим, часто является не тем, чем кажется. Эта тема повторяется как раз в работа с зеркалами Клокова, хотя там совершенно другая техника и другой медиум. Если эту работу повернуть, то, что, нам кажется бетоном, оказывается пеноплексом, а то, что кажется ржавыми трубами, оказывается пластиком. И хотя эта работа производит впечатление очень брутальной, на самом деле она очень хрупкая и легкая. Все мы часто обманываемся, принимая за чистую монету то, что таковым не является.

МЛ: А вот неподалеку тоже работа с металлом, но уже совсем другая, абстрактная – «Проявление» Дианы Мазокиной.

ТЯ: Эта работа – антифейк. Диану вдохновили залежи бесполезного хлама на даче, которые остались от ее деда. Несмотря на его бесполезность, его продолжали очень долгое время хранить, значит, в этом хламе было определенное очарование и красота. Именно ее художница показывает через отпечатки на полотнах. Диана брала всякие ржавые гвозди, гайки и прочие детали. Сперва она их заржавливала ещё сильнее, а потом заворачивала в этот холст и оставляла мокнуть и что-то туда еще добавляла, чтобы вот этот эффект ржавления становился сильнее. Потом она этот холст доставала и натягивала на подрамники. И проявлялась истинная сущность. И мне как раз было принципиально, сперва мы их думали визуально повесить рядом, чтобы и там ржавое вроде бы, и тут ржавое, а потом мы их решили разнести, потому что они все же о разном. Это отпечатки настоящего, и чем дольше хранится это настоящее, тем дольше оно ржавится. И, кстати, под ними висит такой держатель для бумаги – как раз один из тех объектов, которые оставляют такие отпечатки. Эти работы продолжают жить своей жизнью. Когда нам Диана прислала их фотографии, на них была одна картинка, но когда мы развернули и посмотрели, то увидели, что под воздействием влажности ржавые пятна начали разрастаться.

ТЯ: Эта работа – антифейк. Диану вдохновили залежи бесполезного хлама на даче, которые остались от ее деда. Несмотря на его бесполезность, его продолжали очень долгое время хранить, значит, в этом хламе было определенное очарование и красота. Именно ее художница показывает через отпечатки на полотнах. Диана брала всякие ржавые гвозди, гайки и прочие детали. Сперва она их заржавливала ещё сильнее, а потом заворачивала в этот холст и оставляла мокнуть и что-то туда еще добавляла, чтобы вот этот эффект ржавления становился сильнее. Потом она этот холст доставала и натягивала на подрамники. И проявлялась истинная сущность. И мне как раз было принципиально, сперва мы их думали визуально повесить рядом, чтобы и там ржавое вроде бы, и тут ржавое, а потом мы их решили разнести, потому что они все же о разном. Это отпечатки настоящего, и чем дольше хранится это настоящее, тем дольше оно ржавится. И, кстати, под ними висит такой держатель для бумаги – как раз один из тех объектов, которые оставляют такие отпечатки. Эти работы продолжают жить своей жизнью. Когда нам Диана прислала их фотографии, на них была одна картинка, но когда мы развернули и посмотрели, то увидели, что под воздействием влажности ржавые пятна начали разрастаться.

МЛ: То есть тут еще и работа нечеловеческих агентов случилась.

ТЯ: Да! И вот как раз нечеловеческие агенты у нас в других работах тоже присутствуют, как раз в этом зале – в работах Сони Кобозевой «Точильщики». На создание этих круглых панно ее вдохновила работа жучков-точильщиков, которые подтачивают дерево и оставляют очень причудливые зашифрованные послания из мира насекомых. Соню интересует история про то, что не вся красота создается человеком. Она может быть совершенно не рукотворная, может быть результатом действия совершенно других, нечеловеческих, как мы сейчас любим говорить, агентов, как напоминание о том, что природа пишет свою собственную историю. И Соня попыталась, как раз подражая им, воспроизвести их рисунок по аналогии с китайской резьбой по лаку.

ТЯ: Да! И вот как раз нечеловеческие агенты у нас в других работах тоже присутствуют, как раз в этом зале – в работах Сони Кобозевой «Точильщики». На создание этих круглых панно ее вдохновила работа жучков-точильщиков, которые подтачивают дерево и оставляют очень причудливые зашифрованные послания из мира насекомых. Соню интересует история про то, что не вся красота создается человеком. Она может быть совершенно не рукотворная, может быть результатом действия совершенно других, нечеловеческих, как мы сейчас любим говорить, агентов, как напоминание о том, что природа пишет свою собственную историю. И Соня попыталась, как раз подражая им, воспроизвести их рисунок по аналогии с китайской резьбой по лаку.

МЛ: А «Решето» Анастасии Горбуновой – тоже про нечеловеческих агентов, или о чём-то другом?

ТЯ: Не совсем. Эта работа из керамики, конечно, выглядит как органическая форма жизни, решетчая структура – прогрызенная и многослойная кора дерева, обтянутая паутиной. Но на самом деле она про многоуровневую систему фильтрации, через которую проходит наша интерпретация реальности. Культурные, социальные и психологические фильтры влияют на наш персональный опыт и эмоциональные реакции. И это решето становится своего рода отсеивающим критическим инструментом.

ТЯ: Не совсем. Эта работа из керамики, конечно, выглядит как органическая форма жизни, решетчая структура – прогрызенная и многослойная кора дерева, обтянутая паутиной. Но на самом деле она про многоуровневую систему фильтрации, через которую проходит наша интерпретация реальности. Культурные, социальные и психологические фильтры влияют на наш персональный опыт и эмоциональные реакции. И это решето становится своего рода отсеивающим критическим инструментом.

МЛ: Структуру и что-то бесструктурное в нее проникающее мы видим и в работе Милославы Снигарь…

ТЯ: Ты удивишься – в этих решетках со стеклянными формами Милослава пыталась запечатлеть туманы Владивостока. Во Владивостоке, как она рассказывает, очень густые туманы, настолько густые и материальные, что они кажутся какой-то живой субстанцией, которая может просто «войти» через открытое окно в дом. Стеклянные «туманные» сгустки буквально застревают в городской человеческой структуре. Это выдувное стекло, и оно выдувалось прямо в тонкую часть решётки, и сама решетка деформировала стекло, а стекло обволакивало решетку. Работа о том, что искусственная среда обитания человека во многом противостоит природной. Однако даже сугубо материальные вещи склонны к возврату в изначальное природное состояние. Этот туман редукции медленно охватывает и проникает во все искусственное и материальное, захватывая и поглощая его. Отсюда и название – Effusio.

ТЯ: Ты удивишься – в этих решетках со стеклянными формами Милослава пыталась запечатлеть туманы Владивостока. Во Владивостоке, как она рассказывает, очень густые туманы, настолько густые и материальные, что они кажутся какой-то живой субстанцией, которая может просто «войти» через открытое окно в дом. Стеклянные «туманные» сгустки буквально застревают в городской человеческой структуре. Это выдувное стекло, и оно выдувалось прямо в тонкую часть решётки, и сама решетка деформировала стекло, а стекло обволакивало решетку. Работа о том, что искусственная среда обитания человека во многом противостоит природной. Однако даже сугубо материальные вещи склонны к возврату в изначальное природное состояние. Этот туман редукции медленно охватывает и проникает во все искусственное и материальное, захватывая и поглощая его. Отсюда и название – Effusio.

МЛ: Последние две работы в этом зале очень перекликаются друг с другом, как мне кажется.

ТЯ: Да. Работа Андрея Калмыкова называется «Личные границы». Андрей – архитектор, и его интересуют, конечно, всякие урбанистические сюжеты, и в том числе вот такие барьеры, которые мы встречаем в городской среде. Ему интересно, как такую совершенно бытовую вещь, как ограждение, которое, направляет и ограничивает человеческие потоки, можно сделать красивой и эстетичной. И, конечно, он подходит к этому в ироническом ключе – скрещивая ее с классическими и даже китчевыми образцами. С другой стороны, это история про личные границы, про то, что мы все их сейчас стараемся выстраивать, но при этом мы хотим хорошо при этом выглядеть. То есть, с одной стороны оградиться от окружающего, а с другой стороны – никого не обидеть и сделать это красиво.

МЛ: А мне еще нравится, что это еще как бы самостоятельный и немного одушевленный объект, потому что он стоит на четырех лапках, то есть это такое четвероногое существо.

ТЯ: Да, львиные лапки там совершенно очаровательные. При этом это еще и очень тяжелая штука – настоящая кованая конструкция, 90 килограмм веса, мы ее еле на второй этаж подняли.

ТЯ: Да. Работа Андрея Калмыкова называется «Личные границы». Андрей – архитектор, и его интересуют, конечно, всякие урбанистические сюжеты, и в том числе вот такие барьеры, которые мы встречаем в городской среде. Ему интересно, как такую совершенно бытовую вещь, как ограждение, которое, направляет и ограничивает человеческие потоки, можно сделать красивой и эстетичной. И, конечно, он подходит к этому в ироническом ключе – скрещивая ее с классическими и даже китчевыми образцами. С другой стороны, это история про личные границы, про то, что мы все их сейчас стараемся выстраивать, но при этом мы хотим хорошо при этом выглядеть. То есть, с одной стороны оградиться от окружающего, а с другой стороны – никого не обидеть и сделать это красиво.

МЛ: А мне еще нравится, что это еще как бы самостоятельный и немного одушевленный объект, потому что он стоит на четырех лапках, то есть это такое четвероногое существо.

ТЯ: Да, львиные лапки там совершенно очаровательные. При этом это еще и очень тяжелая штука – настоящая кованая конструкция, 90 килограмм веса, мы ее еле на второй этаж подняли.

МЛ: Ну, хорошо. Один символ – заграждение – мы разгадали. А почему на работе с марками Саши Платонова изображен мост?

ТЯ: Сашу очень интересует марка как способ передачи, единица информации, которая тиражируется. Информационные потоки разрываются с помощью перфорации, и одно сообщение как бы отделяется от другого, при этом содержание остается тем же. Мост изображен на этих марках потому что он является идеальным символом перехода и воплощением лиминального пространства. (Лиминальное пространство – одно из течений интернет-эстетики, запечатлевающее места, которые кажутся переходными, неестественными и похожими на сон). Мы смотрим на эти мосты на марках как на экраны работающих телевизоров, ожидая, что изображение изменится, но этого не происходит.

ТЯ: Сашу очень интересует марка как способ передачи, единица информации, которая тиражируется. Информационные потоки разрываются с помощью перфорации, и одно сообщение как бы отделяется от другого, при этом содержание остается тем же. Мост изображен на этих марках потому что он является идеальным символом перехода и воплощением лиминального пространства. (Лиминальное пространство – одно из течений интернет-эстетики, запечатлевающее места, которые кажутся переходными, неестественными и похожими на сон). Мы смотрим на эти мосты на марках как на экраны работающих телевизоров, ожидая, что изображение изменится, но этого не происходит.

МЛ: Зал-эркер объединил сразу трех художниц, и получилась такая замкнутая абсолютно на себя инсталляция, совершенно не похожая по вайбу на все остальное.

ТЯ: Да, с эркером в Солянке, мне кажется, всё время такая история, что там какое-то свое особое пространство, которое требует особого отношения, и которое не хочется перегружать работами. Мы сразу захотели туда поместить «Окно» Марии Комовой, потому что там уже много света, много окон, и захотелось дополнить все это еще одним окном, но другим, подсвеченным сзади. И оно стало еще одним источником света.

МЛ: В занавесках этого окна сидит много красивых и совсем не противных стеклянных мух…

ТЯ: Да, они абсолютно не противные. Мария как раз стекольщик, она, как и Кирилл, закончила Строгановку. Эти мухи напоминают ей лето на даче у бабушки, когда они облепляли окно и жужжали. И, если обратить внимание, там на изнутри подоконнике еще стоит рюмка с солью. Такие рюмки с солью всегда ставили в деревнях, чтобы окна не запотевали зимой. Но, как правило, на лето их никто так и не убирал. Так что рюмка, вокруг которой еще и рассыпалась соль – это обычный атрибут деревенского дома. Конечно, окно было найдено после какой-то стройки и обрело новую жизнь. Кстати, второй объект Марии Комовой можно увидеть при входе на лестнице. Это гигантская «липкая лента» с мухами, которая является памятником всем погибшим мухам. И это уже про memento mori немножко. Хотя и с иронией, потому что мухи тут просто гигантские и нарисованные вручную. В то время как окно – оно про живых мух, веселых и жужжащих.

ТЯ: Да, с эркером в Солянке, мне кажется, всё время такая история, что там какое-то свое особое пространство, которое требует особого отношения, и которое не хочется перегружать работами. Мы сразу захотели туда поместить «Окно» Марии Комовой, потому что там уже много света, много окон, и захотелось дополнить все это еще одним окном, но другим, подсвеченным сзади. И оно стало еще одним источником света.

МЛ: В занавесках этого окна сидит много красивых и совсем не противных стеклянных мух…

ТЯ: Да, они абсолютно не противные. Мария как раз стекольщик, она, как и Кирилл, закончила Строгановку. Эти мухи напоминают ей лето на даче у бабушки, когда они облепляли окно и жужжали. И, если обратить внимание, там на изнутри подоконнике еще стоит рюмка с солью. Такие рюмки с солью всегда ставили в деревнях, чтобы окна не запотевали зимой. Но, как правило, на лето их никто так и не убирал. Так что рюмка, вокруг которой еще и рассыпалась соль – это обычный атрибут деревенского дома. Конечно, окно было найдено после какой-то стройки и обрело новую жизнь. Кстати, второй объект Марии Комовой можно увидеть при входе на лестнице. Это гигантская «липкая лента» с мухами, которая является памятником всем погибшим мухам. И это уже про memento mori немножко. Хотя и с иронией, потому что мухи тут просто гигантские и нарисованные вручную. В то время как окно – оно про живых мух, веселых и жужжащих.

МЛ: Кроме мух в этом зале присутствуют и другие живые существа, вернее – их зародыши. Что делала Наталия Королева? Она гадала?

ТЯ: Да, это исследование материализации невидимой энергии – такое гадание, когда расплавленный воск льют в воду, и он приобретает какие-то формы. Наташа говорит, что с методом отливки воском она столкнулась еще в детстве, когда она с родителями оказалась на гадании у ведуньи. Она заливала воск в большие трехлитровые банки с холодной водой, а когда он застывал, доставала причудливые фигуры, напоминающие неведомых существ и рассказывала, что они означают. Фигуры из воска отражают внутренние переживания, страхи и связь с судьбой человека. Собственно, в этой работе она так и делала, а потом с получившихся «существ» снимала формы и отливала их уже из алюминия. Каждая получившаяся форма – это какой-то определенный страх. Эти страхи она потом еще пришпилила, как бабочек, или жучков. И получилась такая коллекция. А на полукруглой стене расположила индивидуальные карточки страхов – как метафорические карты. Ее работа называется «Материя внутри».

МЛ: И каждый зритель в этих сгустках материи видит что-то свое.

ТЯ: Да. Как в пятнах Роршаха.

ТЯ: Да, это исследование материализации невидимой энергии – такое гадание, когда расплавленный воск льют в воду, и он приобретает какие-то формы. Наташа говорит, что с методом отливки воском она столкнулась еще в детстве, когда она с родителями оказалась на гадании у ведуньи. Она заливала воск в большие трехлитровые банки с холодной водой, а когда он застывал, доставала причудливые фигуры, напоминающие неведомых существ и рассказывала, что они означают. Фигуры из воска отражают внутренние переживания, страхи и связь с судьбой человека. Собственно, в этой работе она так и делала, а потом с получившихся «существ» снимала формы и отливала их уже из алюминия. Каждая получившаяся форма – это какой-то определенный страх. Эти страхи она потом еще пришпилила, как бабочек, или жучков. И получилась такая коллекция. А на полукруглой стене расположила индивидуальные карточки страхов – как метафорические карты. Ее работа называется «Материя внутри».

МЛ: И каждый зритель в этих сгустках материи видит что-то свое.

ТЯ: Да. Как в пятнах Роршаха.

МЛ: Потому что они еще такие неоформленные, как зародыши. И могут вырасти или не вырасти… Получается, что аудио-работа Дианы Шолк, призывающая нас «очистить сердце от панциря, соединиться со всеми существами и радостно слиться в первичный бульон» органично дополняет эту работу с нашими внутренними страхами и переживаниями.

ТЯ: То, что мы слышим – это аудиофиксация ее электро-вокального импровизационного перформанса. То есть все эти модуляции она вживую производит собственным голосом. «Комплементации» – это проект по слиянию человечества в единый бульон как способ преодоления страдания, недопонимания и отчуждения. Название концепции взято из аниме Евангелион., Диана подчеркивает, что она не может быть на 100 процентов уникальна, потому что она подсознательно цитирует и интерпретирует самые разные культурные явления. Она использует методы духовной музыки (хоралы), масс-культуры, использует голос не конвенциональным образом для достижения катарсиса, создания фантазии о вселенной, которая обнимает всех и каждого.

ТЯ: То, что мы слышим – это аудиофиксация ее электро-вокального импровизационного перформанса. То есть все эти модуляции она вживую производит собственным голосом. «Комплементации» – это проект по слиянию человечества в единый бульон как способ преодоления страдания, недопонимания и отчуждения. Название концепции взято из аниме Евангелион., Диана подчеркивает, что она не может быть на 100 процентов уникальна, потому что она подсознательно цитирует и интерпретирует самые разные культурные явления. Она использует методы духовной музыки (хоралы), масс-культуры, использует голос не конвенциональным образом для достижения катарсиса, создания фантазии о вселенной, которая обнимает всех и каждого.

МЛ: Ну что ж, теперь как-то логично, что мы входим и выходим из пространства «Соли. Перца. Личного» через самую первую видео-работу Анкуцы Юркевич «Последнее небо», которое расположено на потолке.

ТЯ: Да, Анкуца хотела разместить видео именно на потолке, потому что это и снималось таким образом, что камера была направлена в небо. Поэтому мы сделали такие кушетки, лежа на которых можно посмотреть его целиком. На этом видео есть два момента с погружением: первое – это погружение под воду, как будто ты лежишь на воде и постепенно погружаешься, а второе – это погружение в огонь. Это очень медитативное и умиротворяющее видео, которое хочется смотреть и погружаться, сливаясь с окружающим миром, становясь его частью.

МЛ: Насколько важно художнику продолжать так же бурно экспериментировать с новыми материалами, чтобы получать какой-то новый для него опыт и, соответственно, результат? Или как-то «правильнее» в нашем сложном мире оставаться в известных рамках?..

ТЯ: На самом деле, все эти эксперименты с новыми медиумами очень сильно раздвигают представление о художественной практике, о том, что ты можешь и, главное, как ты можешь что-то выразить. Конечно, есть разные художники. Для кого-то эксперименты с медиумами – это постоянная история, и они не придерживаются одного материала и пробуют себя постоянно в разном. Но в итоге остаются с парой-тройкой любимых медиумов. Это мы можем проследить на примере реализованных, известных художников. Но и есть те, для кого их медиум дорог, и они его ни на что не променяют. В таком случае речь идет обычно о каком-то редком мастерстве. В рамках этого курса, например, когда мы начали пробовать новые для нас медиумы, некоторые из нас открыли для себя такие, с которыми они продолжают работать и дальше. А для кого-то это был просто интересный эксперимент. Всё очень индивидуально и зависит от характера художника, его склонности ко всяким авантюрам, экспериментам и так далее.

ТБ: Мне кажется, что есть важный момент, из-за которого действительно стоит выходить из зоны комфорта и пробовать какие-то другие совсем методы и материалы. Сейчас есть интересная установка на создание каких-то многослойных «штук». То есть это может быть смысл, который развит не в одном объекте, как в классической истории, где есть картина, и она самодостаточна, такой мир в себе. А есть искусство средневековое и современное искусство, которое состоит из очень большого количества медиумов и, соответственно, разных мультисенсорных ощущений зрителей, на которые эти медиумы действуют. Это здорово. Потому что это расширяет опыт зрителя. Это дает больше возможностей и художник может прийти к этому, если он не замыкается в одном своем медиуме, а пробует разные пути. Всегда интересно посмотреть, как художник проявляется в разных материалах, медиумах и формах.

ТЯ: Да, Анкуца хотела разместить видео именно на потолке, потому что это и снималось таким образом, что камера была направлена в небо. Поэтому мы сделали такие кушетки, лежа на которых можно посмотреть его целиком. На этом видео есть два момента с погружением: первое – это погружение под воду, как будто ты лежишь на воде и постепенно погружаешься, а второе – это погружение в огонь. Это очень медитативное и умиротворяющее видео, которое хочется смотреть и погружаться, сливаясь с окружающим миром, становясь его частью.

МЛ: Насколько важно художнику продолжать так же бурно экспериментировать с новыми материалами, чтобы получать какой-то новый для него опыт и, соответственно, результат? Или как-то «правильнее» в нашем сложном мире оставаться в известных рамках?..

ТЯ: На самом деле, все эти эксперименты с новыми медиумами очень сильно раздвигают представление о художественной практике, о том, что ты можешь и, главное, как ты можешь что-то выразить. Конечно, есть разные художники. Для кого-то эксперименты с медиумами – это постоянная история, и они не придерживаются одного материала и пробуют себя постоянно в разном. Но в итоге остаются с парой-тройкой любимых медиумов. Это мы можем проследить на примере реализованных, известных художников. Но и есть те, для кого их медиум дорог, и они его ни на что не променяют. В таком случае речь идет обычно о каком-то редком мастерстве. В рамках этого курса, например, когда мы начали пробовать новые для нас медиумы, некоторые из нас открыли для себя такие, с которыми они продолжают работать и дальше. А для кого-то это был просто интересный эксперимент. Всё очень индивидуально и зависит от характера художника, его склонности ко всяким авантюрам, экспериментам и так далее.

ТБ: Мне кажется, что есть важный момент, из-за которого действительно стоит выходить из зоны комфорта и пробовать какие-то другие совсем методы и материалы. Сейчас есть интересная установка на создание каких-то многослойных «штук». То есть это может быть смысл, который развит не в одном объекте, как в классической истории, где есть картина, и она самодостаточна, такой мир в себе. А есть искусство средневековое и современное искусство, которое состоит из очень большого количества медиумов и, соответственно, разных мультисенсорных ощущений зрителей, на которые эти медиумы действуют. Это здорово. Потому что это расширяет опыт зрителя. Это дает больше возможностей и художник может прийти к этому, если он не замыкается в одном своем медиуме, а пробует разные пути. Всегда интересно посмотреть, как художник проявляется в разных материалах, медиумах и формах.

МЛ: А какой тогда главный рецепт можно метафорически сформулировать для художника?

ТЯ: Скорее это не рецепт, а понимание того, что художник постоянно находится на кухне, на которой надо постоянно пробовать новое и не бояться каких-то экспериментов: пробовать разные вкусы, ингредиенты, материалы, разные личные компоненты.

Спешите попробовать искусство по уникальным рецептам до 22 июня включительно!

ТЯ: Скорее это не рецепт, а понимание того, что художник постоянно находится на кухне, на которой надо постоянно пробовать новое и не бояться каких-то экспериментов: пробовать разные вкусы, ингредиенты, материалы, разные личные компоненты.

Спешите попробовать искусство по уникальным рецептам до 22 июня включительно!