Рассказывает Василиса Лебедева — участница выставки в ГРАУНД Солянке выпускников «Открытых студий» Винзавода.

Вероника Георгиева: Текст твоей экспликации к работе состоит всего из пяти предложений, четыре из которых — вопросительные. Тебе интереснее задавать вопросы, чем объяснять свои работы?

Василиса Лебедева: Наверное, мне важнее создать ситуацию, в которой зрителю будет интересно самому включить свое восприятие и ответить на вопросы самостоятельно. И, может быть, через это глубже прочувствовать свое состояние. Мои работы — это в основном инсталляции, и на выставке «Не-место» в ГРАУНД Солянке представлена партисипаторная история, в которой главная роль принадлежит самому зрителю. Наша выставка «Не-место» — про апокалипсис, про что-то, что будет после нас и про взаимодействия с некими другими мирами. Это очень чувственная история. Мне казалось, что здесь интереснее было не создать какую-то конкретную ситуацию с единственно правильным вариантом ее восприятия, а сделать так, чтобы у каждого посетителя случился какой-то свой опыт, а мои вопросы в экспликации как раз помогут каждому включить свое восприятие, прислушаться к тому, что происходит с ним.

ВГ: Для тебя важно взаимодействие зрителя с произведением? И задача твоей иммерсивной инсталляции — это вызвать наибольший эффект взаимодействия со зрителем.

ВЛ: Верно.

Вероника Георгиева: Текст твоей экспликации к работе состоит всего из пяти предложений, четыре из которых — вопросительные. Тебе интереснее задавать вопросы, чем объяснять свои работы?

Василиса Лебедева: Наверное, мне важнее создать ситуацию, в которой зрителю будет интересно самому включить свое восприятие и ответить на вопросы самостоятельно. И, может быть, через это глубже прочувствовать свое состояние. Мои работы — это в основном инсталляции, и на выставке «Не-место» в ГРАУНД Солянке представлена партисипаторная история, в которой главная роль принадлежит самому зрителю. Наша выставка «Не-место» — про апокалипсис, про что-то, что будет после нас и про взаимодействия с некими другими мирами. Это очень чувственная история. Мне казалось, что здесь интереснее было не создать какую-то конкретную ситуацию с единственно правильным вариантом ее восприятия, а сделать так, чтобы у каждого посетителя случился какой-то свой опыт, а мои вопросы в экспликации как раз помогут каждому включить свое восприятие, прислушаться к тому, что происходит с ним.

ВГ: Для тебя важно взаимодействие зрителя с произведением? И задача твоей иммерсивной инсталляции — это вызвать наибольший эффект взаимодействия со зрителем.

ВЛ: Верно.

ВГ: На открытии как люди реагировали на твою работу?

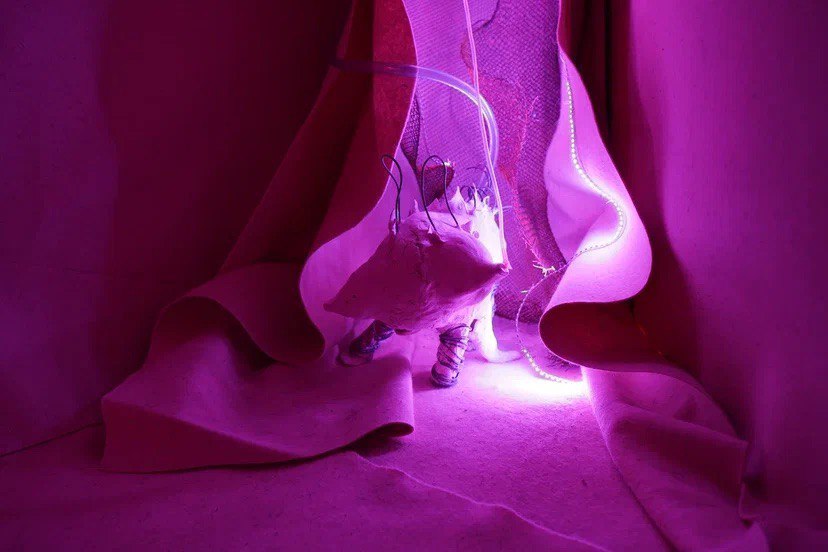

ВЛ: Всем хочется ее трогать. Она, правда, сама, так сказать, нарывается — стоит в проходе и словно мешает всем проходить мимо и сама невольно прикасается к проходящим, как бы заигрывает с ними. Так намного проще к ней прикоснуться и начать взаимодействие. И мне как раз очень нравится то, что это не просто статичная фигура, на которую можно только смотреть. Она сама делает первый шаг навстречу — ее расположение позволяет зрителю к ней прикоснуться, да и сам войлок, из которого она сделана, приглашает, будоражит тактильное восприятие. Эти так называемые большие уши сделаны из более мягкого белого войлока, к которому тоже хочется прикасаться. И как раз когда ты начинаешь к нему немножко льнуть и прикасаться, до твоего слуха вдруг доносится из глубины этой работы какая-то дополнительная информация — звук. Работа дополнена саунд-артом, и колонка располагается как раз внутри этой перегородки. И при таком восприятии тебе вдруг становится слышна звуковая дорожка. И тогда, как мне кажется, взаимодействие, которое для меня было важно, дает максимальный результат.

У людей нет какой-то одинаковой реакции. Кому-то больше нравится трогать работу, осуществлять взаимодействие с самой формой, с материалом… На открытии было достаточно шумно, поэтому там было сложнее заострить слух. А мой саунд-арт еще по звуку завязывается с соседней работой Лины Хасановой, с ее саунд-артом, и это вызывало интересные пересечения между нашими работами, они как бы вступали в диалог. И зрители это обсуждали, строили предположения о том, что это за звуки.

ВГ: А что это за звуки? Ты сама делаешь саундтрек?

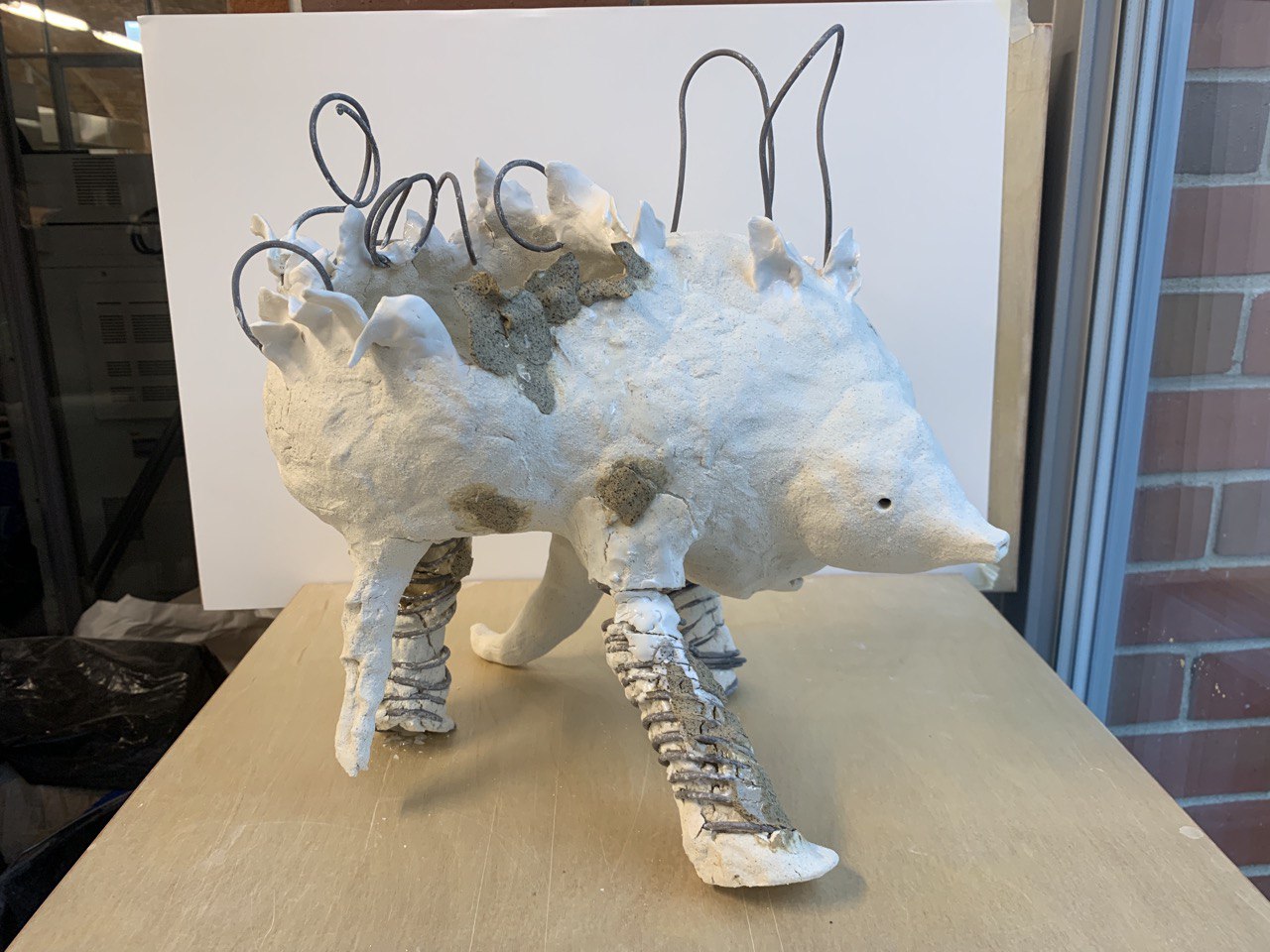

ВЛ: Да. Это саунд, который я записала на созданных мной керамических объектах. Я лепила из керамики скульптуры-свистульки, типа окарины. Это большие свистульки, у которых больше, чем одно, отверстие, с более глубоким, низким, раскатистым, горным звуком. 5-6 таких свистулек, сделанных из фарфора. Мне их звук напоминают то ли волчий вой то ли вой ветра в пустом здании. Плюс я делала скрежетание одного фарфора о другой и получился такой скрежет чего-то разбитого.

ВГ: Здорово, что ты и инструменты для своего саунд-арта сделала сама.

ВЛ: Всем хочется ее трогать. Она, правда, сама, так сказать, нарывается — стоит в проходе и словно мешает всем проходить мимо и сама невольно прикасается к проходящим, как бы заигрывает с ними. Так намного проще к ней прикоснуться и начать взаимодействие. И мне как раз очень нравится то, что это не просто статичная фигура, на которую можно только смотреть. Она сама делает первый шаг навстречу — ее расположение позволяет зрителю к ней прикоснуться, да и сам войлок, из которого она сделана, приглашает, будоражит тактильное восприятие. Эти так называемые большие уши сделаны из более мягкого белого войлока, к которому тоже хочется прикасаться. И как раз когда ты начинаешь к нему немножко льнуть и прикасаться, до твоего слуха вдруг доносится из глубины этой работы какая-то дополнительная информация — звук. Работа дополнена саунд-артом, и колонка располагается как раз внутри этой перегородки. И при таком восприятии тебе вдруг становится слышна звуковая дорожка. И тогда, как мне кажется, взаимодействие, которое для меня было важно, дает максимальный результат.

У людей нет какой-то одинаковой реакции. Кому-то больше нравится трогать работу, осуществлять взаимодействие с самой формой, с материалом… На открытии было достаточно шумно, поэтому там было сложнее заострить слух. А мой саунд-арт еще по звуку завязывается с соседней работой Лины Хасановой, с ее саунд-артом, и это вызывало интересные пересечения между нашими работами, они как бы вступали в диалог. И зрители это обсуждали, строили предположения о том, что это за звуки.

ВГ: А что это за звуки? Ты сама делаешь саундтрек?

ВЛ: Да. Это саунд, который я записала на созданных мной керамических объектах. Я лепила из керамики скульптуры-свистульки, типа окарины. Это большие свистульки, у которых больше, чем одно, отверстие, с более глубоким, низким, раскатистым, горным звуком. 5-6 таких свистулек, сделанных из фарфора. Мне их звук напоминают то ли волчий вой то ли вой ветра в пустом здании. Плюс я делала скрежетание одного фарфора о другой и получился такой скрежет чего-то разбитого.

ВГ: Здорово, что ты и инструменты для своего саунд-арта сделала сама.

ВЛ: Да, и по форме это не классические свистульки-птички, а неведомые существа, слегка зооморфные и как бы из других миров. Получается, будто это их речь. Правда, не ясно, о чем они переговариваются — предупреждают ли они нас или разговаривают друг с другом. Знают ли они о нас. Звуки едва различимы, не очень понятна их природа — компьютерные ли, технические, звуки ветра или их производят какие-то созданные человеком аппараты. Эта неясность и символизирует неясность того, что же будет… в других мирах, через какое-то время, когда наше место прекратит быть нашей эпохой и станет эпохой апокалипсиса. Что будет потом? Кто будут эти существа?

ВГ: Да, что будет потом, мы не знаем, но, по крайней мере, знаем, что было до. Все участницы текущей выставки в ГРАУНД Солянке «Не-место» были резидентами программы Винзавода.

ВЛ: Да, мы выпускники восьмого сезона «Открытых студий». И наша выпускная выставка как раз и задала направление, которое мы продолжили в выставке в ГРАУНД Солянке — направление апокалипсиса. Нельзя сказать, что работы всех участниц связаны или перекликаются, скорее мы выделили общую тему размышлений, а дальше все произошло уже само собой. Как, к примеру, с нашими с Линой работами — сначала работы должны были быть на каком-то расстоянии друг от друга, но из-за того, что пространство ограничено, наш саунд-арт соединился. Мы обе волновались, как получится это пересечение звуков, но, в результате, нам повезло, что так вышло, — у Лины звучат церковные песнопения, но с какими-то глитчами, техническими помехами, которые создают ощущение компьютерного, запрограммированного нейросетью сюжета фресок, которые она отчасти делала вместе с генерированием лиц и частей тела через нейросеть. А звуки скрежета и свиста моей работы усиливают инфернальность,«глитчевость» и внутреннее состояние беспокойства. Мой саунд-арт про голоса других миров и существ наложился на историю Лины, связанную с религией. И это хорошее сочетание, которое не вредит ни одной из работ, но накладывает новые интересные смыслы и дает новые пересечения.

ВГ: Да, что будет потом, мы не знаем, но, по крайней мере, знаем, что было до. Все участницы текущей выставки в ГРАУНД Солянке «Не-место» были резидентами программы Винзавода.

ВЛ: Да, мы выпускники восьмого сезона «Открытых студий». И наша выпускная выставка как раз и задала направление, которое мы продолжили в выставке в ГРАУНД Солянке — направление апокалипсиса. Нельзя сказать, что работы всех участниц связаны или перекликаются, скорее мы выделили общую тему размышлений, а дальше все произошло уже само собой. Как, к примеру, с нашими с Линой работами — сначала работы должны были быть на каком-то расстоянии друг от друга, но из-за того, что пространство ограничено, наш саунд-арт соединился. Мы обе волновались, как получится это пересечение звуков, но, в результате, нам повезло, что так вышло, — у Лины звучат церковные песнопения, но с какими-то глитчами, техническими помехами, которые создают ощущение компьютерного, запрограммированного нейросетью сюжета фресок, которые она отчасти делала вместе с генерированием лиц и частей тела через нейросеть. А звуки скрежета и свиста моей работы усиливают инфернальность,«глитчевость» и внутреннее состояние беспокойства. Мой саунд-арт про голоса других миров и существ наложился на историю Лины, связанную с религией. И это хорошее сочетание, которое не вредит ни одной из работ, но накладывает новые интересные смыслы и дает новые пересечения.

ВГ: Ты часто используешь такой материл как войлок. Это как-то связано с тем, что ты основатель брэнда одежды?

ВЛ: (смеется) Отчасти, да. У меня есть опыт дизайна одежды, есть образование дизайнера и конструктора одежды, семь лет у нас с сестрой был бренд одежды. Естественно, навыки, которые ты получил, не исчезают бесследно. Одной из первых моих работ с объемной формой стал проект «Коконы», в котором была как раз идея такой локации, где человек мог бы оказаться в таком приватном пространстве, как в коконе. И выбор войлока был единственно возможным и логичным, потому что войлок хорошо держит каркас, он достаточно плотный — это шерстяная пальтовая ткань. Есть возможность шить его как войлочное полотно, а в каких-то ситуациях заваливать швы. К тому же это хорошая звукоизоляция, поэтому войлок интересно соединять с саунд-артом — он создает ощущение приватности, как будто звук обращен исключительно к тебе. Плюс войлок ассоциируется с тактильным восприятием, во всяком случае, мне так кажется, в первую очередь с каким-то детством, с валенками, с шерстяными вещами бабушек — такое возвращение в детство, в безопасность. И войлок имеет запах, а это тоже обращение к воспоминанию не только зрительному, тактильному, но и к ольфакторному — через ароматы. С войлоком я начала работать года три назад, и с тех пор создана уже целая серия работ и инсталляций из войлока. Мне нравится, как ведет себя этот материал: он очень пластичен, его можно заставить стоять колом, а можно при помощи пара, тепла, оттяжек и швов придать ему практически любую форму. И эти свойства материала я использую. Сейчас мне интересно соединять войлок с другими медиумами — с пластиком, керамикой и звуком.

ВЛ: (смеется) Отчасти, да. У меня есть опыт дизайна одежды, есть образование дизайнера и конструктора одежды, семь лет у нас с сестрой был бренд одежды. Естественно, навыки, которые ты получил, не исчезают бесследно. Одной из первых моих работ с объемной формой стал проект «Коконы», в котором была как раз идея такой локации, где человек мог бы оказаться в таком приватном пространстве, как в коконе. И выбор войлока был единственно возможным и логичным, потому что войлок хорошо держит каркас, он достаточно плотный — это шерстяная пальтовая ткань. Есть возможность шить его как войлочное полотно, а в каких-то ситуациях заваливать швы. К тому же это хорошая звукоизоляция, поэтому войлок интересно соединять с саунд-артом — он создает ощущение приватности, как будто звук обращен исключительно к тебе. Плюс войлок ассоциируется с тактильным восприятием, во всяком случае, мне так кажется, в первую очередь с каким-то детством, с валенками, с шерстяными вещами бабушек — такое возвращение в детство, в безопасность. И войлок имеет запах, а это тоже обращение к воспоминанию не только зрительному, тактильному, но и к ольфакторному — через ароматы. С войлоком я начала работать года три назад, и с тех пор создана уже целая серия работ и инсталляций из войлока. Мне нравится, как ведет себя этот материал: он очень пластичен, его можно заставить стоять колом, а можно при помощи пара, тепла, оттяжек и швов придать ему практически любую форму. И эти свойства материала я использую. Сейчас мне интересно соединять войлок с другими медиумами — с пластиком, керамикой и звуком.

ВГ: Василиса, ты также соорганизатор художественного объединения «Болото». Откуда такое название? У вас что, выставки на болотах происходят?

ВЛ: Как ни странно, да. Мы создали эту самоорганизацию с однокурсницей из «Свободных мастерских» - Ольгой Тумановой, когда еще учились в ММОМА. Это было время, когда карантин еще не начался, но что-то уже нагнеталось. Будучи молодыми художниками мы обсуждали, как сложно начинающему художнику попасть в пространство условного белого куба, что чаще всего в музеи и галереи попадают те, кто уже имеет выставочный опыт. Такой конфликт: во-первых, молодому художнику сложно ворваться в прекрасный гламурный мир белого куба, а во-вторых, что действительно актуальное современное искусство, о котором ты думаешь, как молодой художник, желающий создавать и двигать искусство куда-то дальше, что это твое экспериментальное искусство не всегда ждут в галереях, поскольку там есть задача продать, а значит это все равно отчасти декоративные работы, которые будут более понятны зрителю. Получалось, что современное искусство в России находится в таком болоте —варится в собственном соку. Плюс сейчас еще блок закрытости локального искусства от общемирового. Те темы современного искусства, которые есть, скажем, на Documenta, Manifesta или той же Венецианской биеннале, это совсем не то искусство и не те темы, которые мы видим в наших галереях. Местное искусство оторвано от современной повестки часто на десятилетия. Поэтому мы и решили, что если современное искусство находится в болоте, то и мы нашу выставку проведем на болоте. Под Истрой мы нашли прекрасный болотный бережок и сыграли на контрасте, сделали очень пафосное открытие в вечерних платьях, с горкой шампанского, дымом из сухого льда и сервировкой. При этом мы были в кирзовых сапогах, выезжали на надувной лодке на середину болота и топили в этом болоте объекты, свои и наших однокурсников, экспонируя искусство как раз в ту среду, в которой современное искусство сейчас и находится. Естественно, все было экологично, работы изначально были выбраны такие, чтобы не навредить окружающей среде. И если там было что-то искусственное, то оно потом забиралось художниками обратно домой. Это было уже больше двух лет назад, и с тех пор мы сделали уже одиннадцать или даже двенадцать различных выставок, в том числе мы создали комьюнити, сообщество молодых художников. Сначала у нас была цель создавать выставки, которыми могли бы пополняться первые CV молодых художников. Но, поскольку мы сами росли, росли и наши участники, то мы решили взять на себя такую миссию, как развитие молодых художников и начали делать не только выставки, но и резиденции.

ВЛ: Как ни странно, да. Мы создали эту самоорганизацию с однокурсницей из «Свободных мастерских» - Ольгой Тумановой, когда еще учились в ММОМА. Это было время, когда карантин еще не начался, но что-то уже нагнеталось. Будучи молодыми художниками мы обсуждали, как сложно начинающему художнику попасть в пространство условного белого куба, что чаще всего в музеи и галереи попадают те, кто уже имеет выставочный опыт. Такой конфликт: во-первых, молодому художнику сложно ворваться в прекрасный гламурный мир белого куба, а во-вторых, что действительно актуальное современное искусство, о котором ты думаешь, как молодой художник, желающий создавать и двигать искусство куда-то дальше, что это твое экспериментальное искусство не всегда ждут в галереях, поскольку там есть задача продать, а значит это все равно отчасти декоративные работы, которые будут более понятны зрителю. Получалось, что современное искусство в России находится в таком болоте —варится в собственном соку. Плюс сейчас еще блок закрытости локального искусства от общемирового. Те темы современного искусства, которые есть, скажем, на Documenta, Manifesta или той же Венецианской биеннале, это совсем не то искусство и не те темы, которые мы видим в наших галереях. Местное искусство оторвано от современной повестки часто на десятилетия. Поэтому мы и решили, что если современное искусство находится в болоте, то и мы нашу выставку проведем на болоте. Под Истрой мы нашли прекрасный болотный бережок и сыграли на контрасте, сделали очень пафосное открытие в вечерних платьях, с горкой шампанского, дымом из сухого льда и сервировкой. При этом мы были в кирзовых сапогах, выезжали на надувной лодке на середину болота и топили в этом болоте объекты, свои и наших однокурсников, экспонируя искусство как раз в ту среду, в которой современное искусство сейчас и находится. Естественно, все было экологично, работы изначально были выбраны такие, чтобы не навредить окружающей среде. И если там было что-то искусственное, то оно потом забиралось художниками обратно домой. Это было уже больше двух лет назад, и с тех пор мы сделали уже одиннадцать или даже двенадцать различных выставок, в том числе мы создали комьюнити, сообщество молодых художников. Сначала у нас была цель создавать выставки, которыми могли бы пополняться первые CV молодых художников. Но, поскольку мы сами росли, росли и наши участники, то мы решили взять на себя такую миссию, как развитие молодых художников и начали делать не только выставки, но и резиденции.

Мы провели уже пять резиденций длительностью от одной до двух недель. У нас есть обязательная зимняя резиденция. Первая резиденция была под Можайском в креативном пространстве «Деревня» от дизайн-завода «Флакон». Там мы при температуре минус тридцать экспонировали работы. Это в основном был лэндарт, потому что мы поняли, наконец, что мы внеинституциональная организация и делаем выставки вне выставочных пространств. Летняя резиденция у нас была на территории дома отдыха «Белые аллеи». Потом была резиденция в «Аптекарском огороде», где больше недели художники создавали свои работы и потом экспонировали их на территории парка, а перформативной открытие было в оранжерея с пальмами, орхидеями и другими цветами посреди зимы. Была ещё выездная в Вышнем Волочке на даче Рябушинского. Во время наших резиденций мы, как правило, приглашаем кураторов из музеев, которые помогают нам делать профессиональные portfolio review для художников, проводим мастер-классы, приглашаем интересных спикеров, которые читают лекции на актуальные темы, например про NFT или технические возможности архитектуры городов будущего. Прошлой осенью мы провели первое Болотное биеннале. Оно прошло в заброшке. Там мы тоже выставляли художников, постоянных резидентов нашего комьюнити. Получилось достаточно сильное высказывание. Пришло много интересных кураторов, как уже знакомых нам, так и незнакомых. Кто-то говорил, что это одна из лучших выставок года. Нам это, конечно, было очень приятно слышать. Недавно мы приняли решение, что расширим состав постоянных резидентов. Сейчас у нас зафиксированный состав самоорганизации — это восемь художников, включая нас Ольгой. У нас демократическое строение, где не мы вдвоем организовываем мероприятия и делаем выставки для приглашенных художников, а больше работаем именно как самоорганизация и делаем общие выставочные проекты всем составом художников. Из последнего, буквально месяц назад, мы сделали исследование на тему пересечения современного искусства и театра — вместе с бинарным биодинамическим театром Васи Березина, который сейчас как раз номинирован на премию «Золотая маска», мы создали общий спектакль, и его показали в Театре.doc. Это была первичная читка и в то же самое время перформанс.

ВГ: Похоже, ты частый участник арт-резиденций.

ВЛ: В прошлом году я была в четырех. В последних двух — «Открытых студиях» вместе с восьмым сезоном и на программе ColLab ГЭС-2 —одновременно. Сейчас я тоже нахожусь в резиденции в лаборатории в Переделкино и уже неделю делаю проект, который будет на территории дома-музея Пастернака. Это будет исследование, связанное с огородом Пастернака, продолжение проекта «Заземление», который делала в прошлом году в резиденции на «Фабрике». Проект в парке при доме-музее Пастернака я буду делать весь сезон. Поскольку это огород, я его буду сажать и ухаживать за ним до самой осени. Кстати, клумба, которую я делала на «Фабрике», в этом году тоже функционирует.

А мы ждем вас на выставке в ГРАУНД Солянке, которая функционирует всего до 21 мая!

ВЛ: В прошлом году я была в четырех. В последних двух — «Открытых студиях» вместе с восьмым сезоном и на программе ColLab ГЭС-2 —одновременно. Сейчас я тоже нахожусь в резиденции в лаборатории в Переделкино и уже неделю делаю проект, который будет на территории дома-музея Пастернака. Это будет исследование, связанное с огородом Пастернака, продолжение проекта «Заземление», который делала в прошлом году в резиденции на «Фабрике». Проект в парке при доме-музее Пастернака я буду делать весь сезон. Поскольку это огород, я его буду сажать и ухаживать за ним до самой осени. Кстати, клумба, которую я делала на «Фабрике», в этом году тоже функционирует.

А мы ждем вас на выставке в ГРАУНД Солянке, которая функционирует всего до 21 мая!