Как трансформируется одно и то же место через 13 секунд, что делает фотографию художественным высказыванием, а не просто еще одним элементом шума и почему важно «перезалить» внимание — рассказывает участница проекта «Студенческий май» Анастасия Мячина.

Анастасия Мячина

Вероника Георгиева: Настя, если я правильно понимаю, ты родилась в Самаре и живешь в Санкт-Петербурге. Как ты оказалась участницей выставки «Студенческий май»?

Анастасия Мячина: Да, всё правильно. Я родилась в Самаре и уже бОльшую часть жизни живу в Санкт-Петербурге. Последние два года я учусь в Институте современного искусства Иосифа Бакштейна, так я и оказалась участницей выставки «Студенческий май».

ВГ: Что тебя привлекает в Институте Бакштейна, есть в нем что-то особенное, какая-то своя «фишка», которая отличает его от других учебных заведений?

АМ: Мне кажется, что главная «фишка» Института современного искусства Иосифа Бакштейна — это упор на теоретическую основу. У нас много теории и разнообразных курсов из философского, культурологического и искусствоведческого контекста. Много теории искусства. И, как мне кажется, это то, что может дать отличную базу для художника и куратора.

ВГ: Как ты относишься к идее ГРАУНД Солянки предоставлять студентам площадку для ежегодной выставки?

АМ: Это отличная возможность попробовать себя, пока у тебя нет большого опыта. Так или иначе, у многих участников в портфолио пока еще не такое большое количество выставок. И это прекрасная возможность сразу и опробовать площадку, и познакомиться с кем-то, повзаимодействовать.

Анастасия Мячина: Да, всё правильно. Я родилась в Самаре и уже бОльшую часть жизни живу в Санкт-Петербурге. Последние два года я учусь в Институте современного искусства Иосифа Бакштейна, так я и оказалась участницей выставки «Студенческий май».

ВГ: Что тебя привлекает в Институте Бакштейна, есть в нем что-то особенное, какая-то своя «фишка», которая отличает его от других учебных заведений?

АМ: Мне кажется, что главная «фишка» Института современного искусства Иосифа Бакштейна — это упор на теоретическую основу. У нас много теории и разнообразных курсов из философского, культурологического и искусствоведческого контекста. Много теории искусства. И, как мне кажется, это то, что может дать отличную базу для художника и куратора.

ВГ: Как ты относишься к идее ГРАУНД Солянки предоставлять студентам площадку для ежегодной выставки?

АМ: Это отличная возможность попробовать себя, пока у тебя нет большого опыта. Так или иначе, у многих участников в портфолио пока еще не такое большое количество выставок. И это прекрасная возможность сразу и опробовать площадку, и познакомиться с кем-то, повзаимодействовать.

ВГ: Наверное, рабочий процесс тоже оказывается необычным? Одно дело выставляться в выставочном зале при институте, другое дело — в известной галерее. Тут совсем другой механизм. Вот я сама и ответила (общий смех). Ты сама почувствовала разницу?

АМ: Да, однозначно! Есть какой-то момент непредсказуемости, но при этом мне очень понравилось, что все проблемы, все возникающие вопросы решались быстро. Если на других площадках решение таких вопросов занимает много времени, то здесь всё решалось магически быстро. Так что, я была приятно удивлена.

АМ: Да, однозначно! Есть какой-то момент непредсказуемости, но при этом мне очень понравилось, что все проблемы, все возникающие вопросы решались быстро. Если на других площадках решение таких вопросов занимает много времени, то здесь всё решалось магически быстро. Так что, я была приятно удивлена.

ВГ: В ГРАУНД Солянке ты показываешь свою видео-работу «Карта несовпадений».

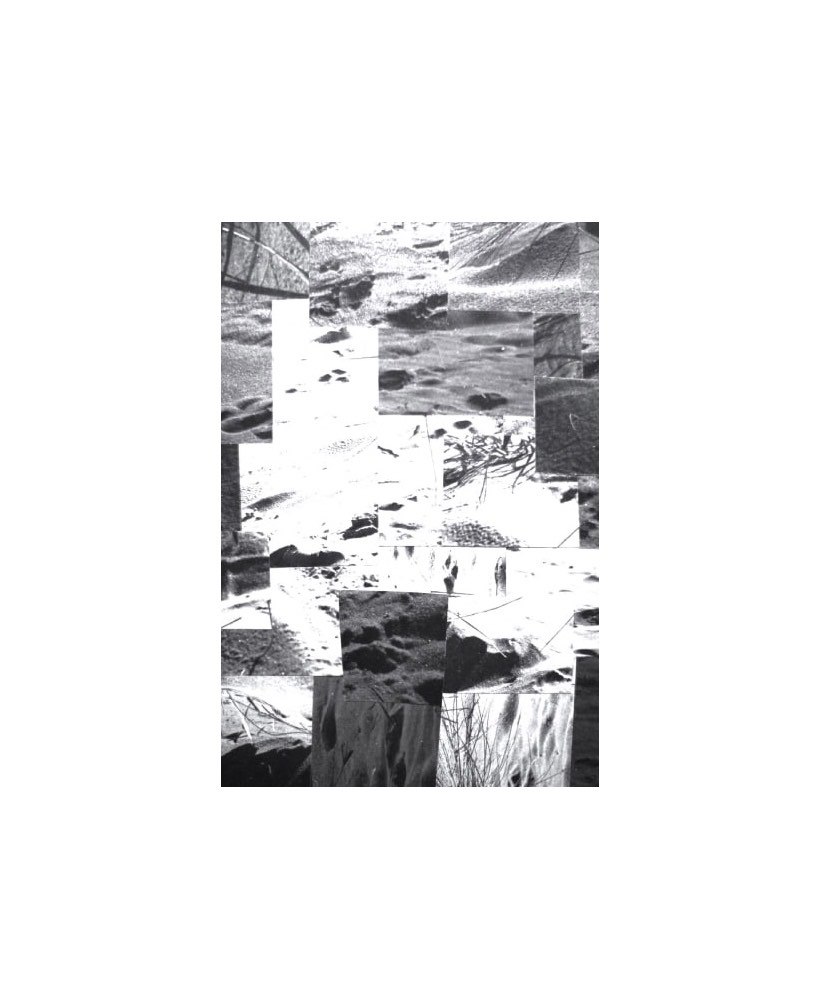

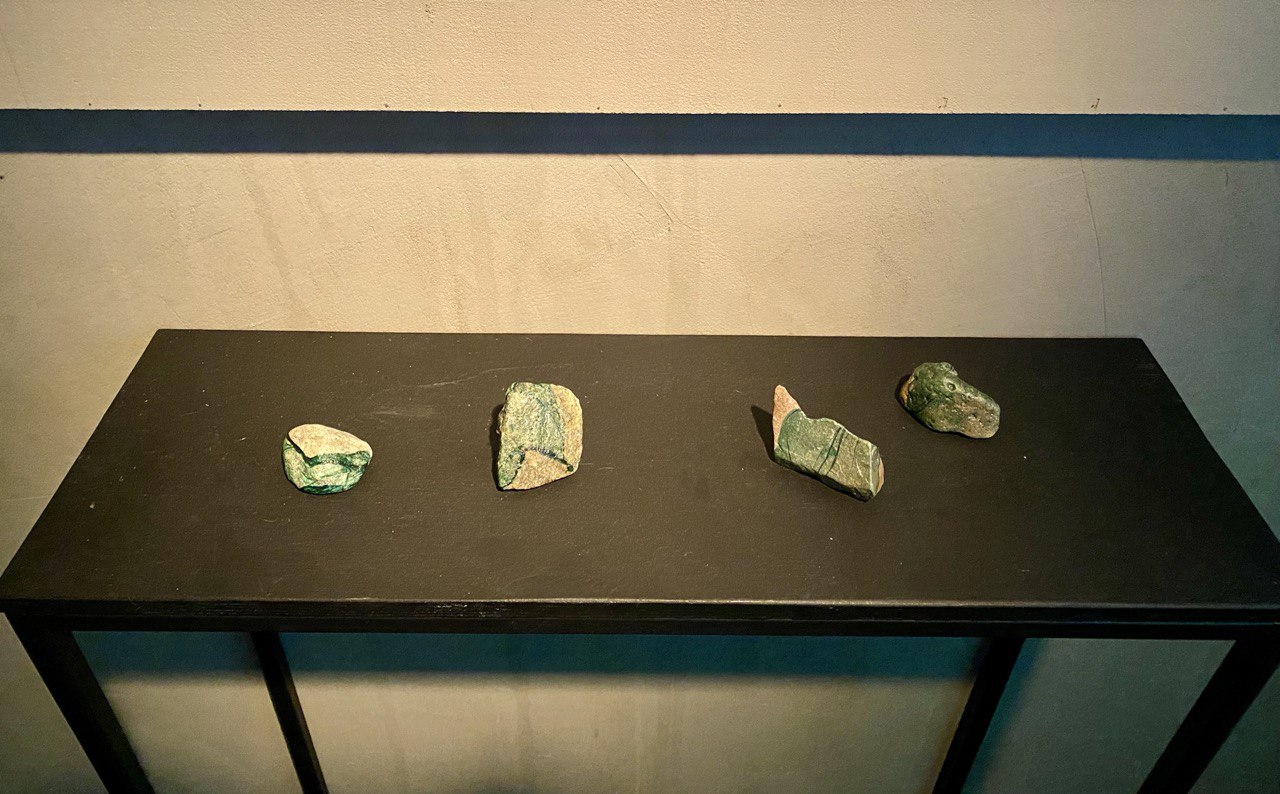

АМ: Работа была сделано как продолжение проекта, который называется «9 фотографий одного места». Также, помимо видео, я показываю часть инсталляции: габардин, на котором напечатана сканография сборки, монотипии и камни, на которые перенесена эмульсия с полароидных снимков. Сам по себе этот проект многосоставный, и фильм стал в нем последней, немного неожиданной ступенью. Дело в том, что видео — это новый для меня медиум. Поэтому для меня это был одновременно и челлендж, и возможность внутри видео задаться теми же вопросами, которыми я задавалась внутри своего проекта, когда работала с фотографией. А основные вопросы для меня это – где проходит граница способности фотографии документировать реальность, и где есть зазор между человеческим восприятием и тем, как мы пытаемся его фиксировать. И видео в этом плане – довольно интересный медиум, потому что он предлагает длительность, которая в фотографии работает по-другому. В видео есть время, которое постоянно разворачивается, и мне всегда было очень интересно, как можно раскрыть этот аспект с другой стороны. Внутри видео есть определенные задержки, и этим я как раз хотела подчеркнуть, насколько эта длительность тоже в каком-то плане иллюзорна. Хоть мы и смотрим что-то продолжающееся и постоянно раскрывающееся, оно всё время останавливается и дробится.

АМ: Работа была сделано как продолжение проекта, который называется «9 фотографий одного места». Также, помимо видео, я показываю часть инсталляции: габардин, на котором напечатана сканография сборки, монотипии и камни, на которые перенесена эмульсия с полароидных снимков. Сам по себе этот проект многосоставный, и фильм стал в нем последней, немного неожиданной ступенью. Дело в том, что видео — это новый для меня медиум. Поэтому для меня это был одновременно и челлендж, и возможность внутри видео задаться теми же вопросами, которыми я задавалась внутри своего проекта, когда работала с фотографией. А основные вопросы для меня это – где проходит граница способности фотографии документировать реальность, и где есть зазор между человеческим восприятием и тем, как мы пытаемся его фиксировать. И видео в этом плане – довольно интересный медиум, потому что он предлагает длительность, которая в фотографии работает по-другому. В видео есть время, которое постоянно разворачивается, и мне всегда было очень интересно, как можно раскрыть этот аспект с другой стороны. Внутри видео есть определенные задержки, и этим я как раз хотела подчеркнуть, насколько эта длительность тоже в каком-то плане иллюзорна. Хоть мы и смотрим что-то продолжающееся и постоянно раскрывающееся, оно всё время останавливается и дробится.

ВГ: Я как раз хотела спросить тебя про эти задержки, потому что, когда произошла первая задержка, я подумала, что что-то сломалось, при дальнейшем просмотре стало ясно, что так задумано. Настя, а в чем заключается идея проекта «Девять фотографий одного места»?

АМ: Эта история длится у меня с прошлого года. У меня есть любимое место. Я его часто посещаю, и, в целом, довольно часто туда езжу, когда мне надо собраться с мыслями. И это наложилось на какие-то вопросы, которые возникали у меня внутри практики. Я поняла, что у меня два пути. Есть практика, в которой я задавалась вопросами о фотографии вообще и о том, как она сейчас живет, когда у нас весь мир состоит из фотографий, и довольно сложно отличить реальность от фотографии. Я долго копалась в этом и думала, почему же это так меня смущает. С кем бы из коллег я ни говорила об этом, мало кто понимал мое «недовольство фотографией», как я это называю. В процессе я наткнулась на Вилема Флюссера и начала изучать его. Он рассматривает довольно интересные концепции того, как живет фотография. Это, конечно, больше 1980-е, но и сегодня можно взять какие-то из его идей и продумать дальше. В общем, главный вопрос, который я переняла у Флюссера звучит так: как нам перестать рассматривать фотографию как окно в реальное? Если совсем упростить, то, где тот момент, когда мы перестаем воспринимать реальность по фотографии? Так вот, возвращаясь к моему любимому месту. Это место находится в Комарово. Я сделала каталог из девяти фотографий. Каждые 13 секунд я делала фотографию, и у меня получился такой маленький каталог фотографий одного и того же места. Они мало чем отличались друг от друга. Я смотрела на этот каталог и пыталась понять, что он мне дает вообще. Могут ли эти фотографии сказать нечто большее об этом месте или нет? И в этот момент я начала пересобирать фотографии, разрезать их на маленькие части и собирать такую подвижную модель. Тот габардин, который висит, это сканография части этой сборки. Изначально у меня было большое полотно на большой дощечке, на котором представлено много частей этих девяти фотографий. Это сырой материал, с которым я потом работала. Я его сканирую, фотографирую, делаю еще что-то и потом эти материалы либо печатаю, либо снимаю отпечаток как монотипию.

АМ: Эта история длится у меня с прошлого года. У меня есть любимое место. Я его часто посещаю, и, в целом, довольно часто туда езжу, когда мне надо собраться с мыслями. И это наложилось на какие-то вопросы, которые возникали у меня внутри практики. Я поняла, что у меня два пути. Есть практика, в которой я задавалась вопросами о фотографии вообще и о том, как она сейчас живет, когда у нас весь мир состоит из фотографий, и довольно сложно отличить реальность от фотографии. Я долго копалась в этом и думала, почему же это так меня смущает. С кем бы из коллег я ни говорила об этом, мало кто понимал мое «недовольство фотографией», как я это называю. В процессе я наткнулась на Вилема Флюссера и начала изучать его. Он рассматривает довольно интересные концепции того, как живет фотография. Это, конечно, больше 1980-е, но и сегодня можно взять какие-то из его идей и продумать дальше. В общем, главный вопрос, который я переняла у Флюссера звучит так: как нам перестать рассматривать фотографию как окно в реальное? Если совсем упростить, то, где тот момент, когда мы перестаем воспринимать реальность по фотографии? Так вот, возвращаясь к моему любимому месту. Это место находится в Комарово. Я сделала каталог из девяти фотографий. Каждые 13 секунд я делала фотографию, и у меня получился такой маленький каталог фотографий одного и того же места. Они мало чем отличались друг от друга. Я смотрела на этот каталог и пыталась понять, что он мне дает вообще. Могут ли эти фотографии сказать нечто большее об этом месте или нет? И в этот момент я начала пересобирать фотографии, разрезать их на маленькие части и собирать такую подвижную модель. Тот габардин, который висит, это сканография части этой сборки. Изначально у меня было большое полотно на большой дощечке, на котором представлено много частей этих девяти фотографий. Это сырой материал, с которым я потом работала. Я его сканирую, фотографирую, делаю еще что-то и потом эти материалы либо печатаю, либо снимаю отпечаток как монотипию.

ВГ: Коллаж исторически связан с дадаистским протестом. В твоих работах есть протест?

АМ: Это хороший вопрос на самом деле еще и потому, что в какой-то момент перестала называть это коллажем. Это не совсем коллаж. Он не работает как коллаж. Я апроприирую такой термин как «сборка подвижных моделей». Я взяла его из технической литературы, связанной с моделями. Почему я так делаю? Потому что у коллажа всё-таки другая внутренняя механика — в нём так или иначе берутся разные контексты и создается какой-то новый. А у меня этого не происходит. Я работаю с одним и тем же. Да, возможно, я пытаюсь найти, нащупать что-то новое, но это происходит в рамках одного. От коллажа я пытаюсь отойти.

АМ: Это хороший вопрос на самом деле еще и потому, что в какой-то момент перестала называть это коллажем. Это не совсем коллаж. Он не работает как коллаж. Я апроприирую такой термин как «сборка подвижных моделей». Я взяла его из технической литературы, связанной с моделями. Почему я так делаю? Потому что у коллажа всё-таки другая внутренняя механика — в нём так или иначе берутся разные контексты и создается какой-то новый. А у меня этого не происходит. Я работаю с одним и тем же. Да, возможно, я пытаюсь найти, нащупать что-то новое, но это происходит в рамках одного. От коллажа я пытаюсь отойти.

ВГ: Интересно. Вот ты говоришь об обилии картинок, цифрового шума. Что же, по-твоему, в эту эпоху цифрового перепроизводства делает фотографию художественным высказыванием, а не просто еще одним элементом шума? Почему ты считаешь, что твоя работа не шум?

АМ: Хороший вопрос. Что делает фотографию не шумом? На самом деле тут можно подумать о том, что вместо фотографии можно поставить всё, что угодно. Что делает живопись не шумом? Так или иначе, цифровым шумом является всё и ничего: это и живопись, и любое другое искусство.

ВГ: Я говорю о фотографии, потому что все делают селфи и фотографируют всё на свете. И фотографий, которые выкладывают в разы больше, чем живописи. И когда мы говорим о скроллинге, речь чаще всего идет о фотографиях. Получается, вопрос больше о том, как отличить художника от просто пользователя.

АМ: Ну, да, но тут вопрос еще и в том, как отделить фотографию и нужно ли ее отделять. Потому что, как мне кажется, фотография почему-то выпадает из контекста искусства, хотя является полноценным участником производства смысла. Даже в том вопросе, который ты задала, тоже присутствует такой смысл, что фотография стоит как бы вне контекста искусства. Я не критикую, просто это подсвечивает статус фотографии сейчас. А мне бы хотелось, чтобы она она была внутри контекста и действовало на равных правах с другими медиа. Это конечно большой план.

АМ: Хороший вопрос. Что делает фотографию не шумом? На самом деле тут можно подумать о том, что вместо фотографии можно поставить всё, что угодно. Что делает живопись не шумом? Так или иначе, цифровым шумом является всё и ничего: это и живопись, и любое другое искусство.

ВГ: Я говорю о фотографии, потому что все делают селфи и фотографируют всё на свете. И фотографий, которые выкладывают в разы больше, чем живописи. И когда мы говорим о скроллинге, речь чаще всего идет о фотографиях. Получается, вопрос больше о том, как отличить художника от просто пользователя.

АМ: Ну, да, но тут вопрос еще и в том, как отделить фотографию и нужно ли ее отделять. Потому что, как мне кажется, фотография почему-то выпадает из контекста искусства, хотя является полноценным участником производства смысла. Даже в том вопросе, который ты задала, тоже присутствует такой смысл, что фотография стоит как бы вне контекста искусства. Я не критикую, просто это подсвечивает статус фотографии сейчас. А мне бы хотелось, чтобы она она была внутри контекста и действовало на равных правах с другими медиа. Это конечно большой план.

ВГ: Ты много внимания уделяешь деконструкции момента. И, твоя цель, если я правильно понимаю, обновить, «перезалить» внимание — вероятно, и свое и зрителя тоже. Ты думаешь фотография это лучший для этого медиум?

АМ: Думаю, да. Фотография в целом — это хороший медиум в плане работы с материальностью. У нее есть какой-то заход на фактологическое поле. Все эти вещи, связанные со светом, с материальной стороной медиума, — они, конечно, очень важны. Мы так или иначе можем подойти к событию со стороны физики света. И в этом плане фотография очень важный медиум.

ВГ: В описании на каком-то сайте я нашла слова про тебя: «для художницы важна внутренняя политика взгляда». Что это значит?

АМ: Под внутренней политикой взгляда я имею в виду последовательность движения считывания внутри взгляда, что всегда продиктовано обстоятельствами, остается только понять, какими конкретно. Внутри практики я стараюсь исследовать то, как образ развивается в восприятии. В какой-то момент меня интересовало, как можно выращивать в себе взгляд зрителя и как его можно анализировать. Как внутри своей оптики отстраниться и вырастить еще одну оптику.

ВГ: Как вырастить свой кристалл. Ну, да, это, наверное, и есть тот магический кристалл, через который художник смотрит и открывает новые грани момента. Что-то такое волшебное. Настя, у тебя интересные названия работ, литературные и загадочные — «Смотрела в окно, пока хотела выйти. Теперь уже здесь останусь», «Охота на кроликов», «Обстоятельство 9». Как ты придумываешь названия?

АМ: Думаю, да. Фотография в целом — это хороший медиум в плане работы с материальностью. У нее есть какой-то заход на фактологическое поле. Все эти вещи, связанные со светом, с материальной стороной медиума, — они, конечно, очень важны. Мы так или иначе можем подойти к событию со стороны физики света. И в этом плане фотография очень важный медиум.

ВГ: В описании на каком-то сайте я нашла слова про тебя: «для художницы важна внутренняя политика взгляда». Что это значит?

АМ: Под внутренней политикой взгляда я имею в виду последовательность движения считывания внутри взгляда, что всегда продиктовано обстоятельствами, остается только понять, какими конкретно. Внутри практики я стараюсь исследовать то, как образ развивается в восприятии. В какой-то момент меня интересовало, как можно выращивать в себе взгляд зрителя и как его можно анализировать. Как внутри своей оптики отстраниться и вырастить еще одну оптику.

ВГ: Как вырастить свой кристалл. Ну, да, это, наверное, и есть тот магический кристалл, через который художник смотрит и открывает новые грани момента. Что-то такое волшебное. Настя, у тебя интересные названия работ, литературные и загадочные — «Смотрела в окно, пока хотела выйти. Теперь уже здесь останусь», «Охота на кроликов», «Обстоятельство 9». Как ты придумываешь названия?

АМ: Мне приятно, что чувствуется литературный бэкграунд, потому что он у меня присутствует. Я когда-то давно занималась поэзией, изучала поэзию. У меня филологическое образование. Я хотела посвятить себя изучению современной поэзии, но жизнь распорядилась иначе. Визуальные практики захватили меня больше, и на данный момент я через них нахожу для себя поэтические импульсы.

ВГ: То, что мы читаем в экспликациях, это твои стихи? Во второй части очень интересные и неожиданные не экспликационные, а литературные слова. Белые стихи. Или что это?

АМ: Я бы, конечно, так не определяла. Мне кажется, что язык в целом, языковые построения могут помогать и быть очень важной частью работы искусства. Они как бы соучастник внутри работы. Я бы не сказала, что это что-то сопровождающее. То, что в ГРАУНД Солянке, является полноправной частью. В идеальном представлении, я бы хотела, чтобы человек это читал и пытался понять, что это за диалог — там всё представлено в форме диалога — пытался понять, какой вопрос ему самому ближе, что ему ближе, пытался прожить эти вопросы внутри просмотра работ.

ВГ: То, что мы читаем в экспликациях, это твои стихи? Во второй части очень интересные и неожиданные не экспликационные, а литературные слова. Белые стихи. Или что это?

АМ: Я бы, конечно, так не определяла. Мне кажется, что язык в целом, языковые построения могут помогать и быть очень важной частью работы искусства. Они как бы соучастник внутри работы. Я бы не сказала, что это что-то сопровождающее. То, что в ГРАУНД Солянке, является полноправной частью. В идеальном представлении, я бы хотела, чтобы человек это читал и пытался понять, что это за диалог — там всё представлено в форме диалога — пытался понять, какой вопрос ему самому ближе, что ему ближе, пытался прожить эти вопросы внутри просмотра работ.

ВГ: Понятно. Насколько важно для тебя место показа? Меняется ли смысл в зависимости от того, белый ли это куб или цифровое пространство? Или, как у нас в ГРАУНД Солянке, всё такое сайт-специфичное.

АМ: Место показа влияет точно. По крайней мере, я показываю сейчас в ГРАУНД Солянке проект именно таким образом, что это какая-то своя сборка этого проекта, какая-то модификация. И на будущее я уже думаю, как еще можно этот проект показать. Модификация важна. Она подсвечивает важные стороны проекта. Например, в ГРАУНД Солянке получилось так, что акцентное пятно больше на видео, что в целом для меня стало неожиданно интересным. До этого я не думала в этом ключе.

ВГ: А ты будешь еще делать видео?

АМ: Не знаю. Возможно, да. Если будет такая идея, которая будет требовать видео.

ВГ: В основном ты занимаешься всё-таки фотографией?

АМ: Это сложный вопрос. Я начинала свою практику с фотографии. Но теперь, когда меня спрашивают, фотограф ли я, я отвечаю, что я не фотограф. Я работаю с фотографией, могу к ней обращаться, работаю с печатными техниками, занимаюсь монотипией, но не более.

ВГ: Сколько лет учатся в Институте Бакштейна?

АМ: Два года.

ВГ: Значит, ты заканчиваешь учебу?

АМ: Да. В этом году будет финальная выставка.

АМ: Место показа влияет точно. По крайней мере, я показываю сейчас в ГРАУНД Солянке проект именно таким образом, что это какая-то своя сборка этого проекта, какая-то модификация. И на будущее я уже думаю, как еще можно этот проект показать. Модификация важна. Она подсвечивает важные стороны проекта. Например, в ГРАУНД Солянке получилось так, что акцентное пятно больше на видео, что в целом для меня стало неожиданно интересным. До этого я не думала в этом ключе.

ВГ: А ты будешь еще делать видео?

АМ: Не знаю. Возможно, да. Если будет такая идея, которая будет требовать видео.

ВГ: В основном ты занимаешься всё-таки фотографией?

АМ: Это сложный вопрос. Я начинала свою практику с фотографии. Но теперь, когда меня спрашивают, фотограф ли я, я отвечаю, что я не фотограф. Я работаю с фотографией, могу к ней обращаться, работаю с печатными техниками, занимаюсь монотипией, но не более.

ВГ: Сколько лет учатся в Институте Бакштейна?

АМ: Два года.

ВГ: Значит, ты заканчиваешь учебу?

АМ: Да. В этом году будет финальная выставка.

ВГ: Ты готова к ней?

АМ: Морально.

ВГ: А физически? Проект сделан или нет? Это тот же проект, что ты выставляешь в ГРАУНД Солянке?

АМ: Это хороший вопрос, но у меня на него нет ответа. Я пока еще думаю.

ВГ: Может быть есть литературное название? У тебя хорошо получается.

АМ: Да, как-нибудь я попробую делать работу, начиная с названия. Это интересный подход (общий смех).

ВГ: А что? Начинать с конца — это прекрасное начало! (общий смех)

Не пропустите! Выставка работает последнюю неделю, до 22 июня включительно.

АМ: Морально.

ВГ: А физически? Проект сделан или нет? Это тот же проект, что ты выставляешь в ГРАУНД Солянке?

АМ: Это хороший вопрос, но у меня на него нет ответа. Я пока еще думаю.

ВГ: Может быть есть литературное название? У тебя хорошо получается.

АМ: Да, как-нибудь я попробую делать работу, начиная с названия. Это интересный подход (общий смех).

ВГ: А что? Начинать с конца — это прекрасное начало! (общий смех)

Не пропустите! Выставка работает последнюю неделю, до 22 июня включительно.