Про павлинов в метро и нейрооптимизм, белые стихи из Яндекс–отзывов и «контактерство» с внеземным — рассказывает куратор дипломной выставки студентов IV курса Школы Дизайна НИУ ВШЭ направления «Современное искусство» Катя Умнова.

Катя Умнова

Вероника Георгиева: Катя, ты курируешь выставку в ГРАУНД Солянке с загадочным названием «Наблюдать нельзя фиксировать». Что это значит?

Катя Умнова: Для нас это размышление о границе наблюдателя и наблюдаемого, которая смещается в зависимости от степени агентности наблюдателя и разных техник наблюдения — к примеру, наблюдения через действие или рефлексивного наблюдения, направленного на себя самого, или невозможности наблюдения, поскольку предмет изучения находится, как в физическом, так и в метафорическом смысле, настолько далеко, что нельзя говорить об объективности.

ВГ: Но разве художественное произведение не является фиксацией чего-то? Почему же нельзя фиксировать?

КУ: Мне кажется, что художественная работа это всегда приглашение к размышлению. На то это и искусство, а не какая-то другая, более обязывающая, форма выражения. Художественная форма направлена на то, чтобы контакт с предметами, представленными на выставке, оставлял открытой возможность интерпретации. И еще нам важно через это название и кураторскую оптику, которую мы создавали вместе с участницами, обратить внимание на отношения между художником и зрителем. Поскольку всегда, проходя через художественную линзу или через некую последовательность размышлений, предмет выходит интерпретированным. И наше название как бы делает это противоречие очевидным.

ВГ: То есть нельзя фиксировать не само произведение, а скорее отношение зрителя. Получается, что ничего тогда нельзя фиксировать, потому что всё это некий процесс. (общий смех)

КУ: Именно так, это часть разделяемой нашей творческой группой философии.

ВГ: Экспозиция «Наблюдать нельзя фиксировать» — дипломная выставка твоих студентов. Какие тенденции ты наблюдаешь в своей преподавательской практике? Кем хотят стать молодые люди? Они действительно больше чем, скажем, три года назад увлечены цифровым и междисциплинарным?

КУ: Междисциплинарность действительно ключевое качество студентов и выпускников Вышки. Часто она дает выпускникам возможность проектно двигаться дальше и определиться с профессией, имея за плечом опыт работы в разных ролях. В обучении у нас есть фокус на поиск того, что интересно делать. И, по крайней мере, часть того, что я стараюсь донести до студентов, это возможность создавать свои проекты и профессии. То есть делать то, что им интересно, относиться к своей области экспертизы с любовью и уверенностью, вовлекать людей и привлекать ресурсы в круг выстраиваемых нарративов. В группе участниц выставки кто-то себя в большей степени видит художником. У кого-то есть кураторские тенденции. Вот Тане Ведерниковой, например, интересно работать с текстом. Необязательно наши совместные годы в Вышке должны для студентов перейти в повтор того, чем мы уже занимались. Наше обучение направлено на то, чтобы открыть свой голос, а этот голос в дальнейшем может развиться в любой области.

Катя Умнова: Для нас это размышление о границе наблюдателя и наблюдаемого, которая смещается в зависимости от степени агентности наблюдателя и разных техник наблюдения — к примеру, наблюдения через действие или рефлексивного наблюдения, направленного на себя самого, или невозможности наблюдения, поскольку предмет изучения находится, как в физическом, так и в метафорическом смысле, настолько далеко, что нельзя говорить об объективности.

ВГ: Но разве художественное произведение не является фиксацией чего-то? Почему же нельзя фиксировать?

КУ: Мне кажется, что художественная работа это всегда приглашение к размышлению. На то это и искусство, а не какая-то другая, более обязывающая, форма выражения. Художественная форма направлена на то, чтобы контакт с предметами, представленными на выставке, оставлял открытой возможность интерпретации. И еще нам важно через это название и кураторскую оптику, которую мы создавали вместе с участницами, обратить внимание на отношения между художником и зрителем. Поскольку всегда, проходя через художественную линзу или через некую последовательность размышлений, предмет выходит интерпретированным. И наше название как бы делает это противоречие очевидным.

ВГ: То есть нельзя фиксировать не само произведение, а скорее отношение зрителя. Получается, что ничего тогда нельзя фиксировать, потому что всё это некий процесс. (общий смех)

КУ: Именно так, это часть разделяемой нашей творческой группой философии.

ВГ: Экспозиция «Наблюдать нельзя фиксировать» — дипломная выставка твоих студентов. Какие тенденции ты наблюдаешь в своей преподавательской практике? Кем хотят стать молодые люди? Они действительно больше чем, скажем, три года назад увлечены цифровым и междисциплинарным?

КУ: Междисциплинарность действительно ключевое качество студентов и выпускников Вышки. Часто она дает выпускникам возможность проектно двигаться дальше и определиться с профессией, имея за плечом опыт работы в разных ролях. В обучении у нас есть фокус на поиск того, что интересно делать. И, по крайней мере, часть того, что я стараюсь донести до студентов, это возможность создавать свои проекты и профессии. То есть делать то, что им интересно, относиться к своей области экспертизы с любовью и уверенностью, вовлекать людей и привлекать ресурсы в круг выстраиваемых нарративов. В группе участниц выставки кто-то себя в большей степени видит художником. У кого-то есть кураторские тенденции. Вот Тане Ведерниковой, например, интересно работать с текстом. Необязательно наши совместные годы в Вышке должны для студентов перейти в повтор того, чем мы уже занимались. Наше обучение направлено на то, чтобы открыть свой голос, а этот голос в дальнейшем может развиться в любой области.

Инсталляция «Наблюдать нельзя фиксировать»

ВГ: Директор ГРАУНДа Катя Бочавар только что открыла выставку в Суздале, посвященную ручному труду. Как ты думаешь, цифровое вытеснит ручной труд? Или потребность художника делать что-то своими руками неистребима?

КУ: Это интересный вопрос. Мне кажется отношения между живым и цифровым это какая-то волновая история. Часто у студентов, я вижу потребность отключиться от цифрового медиума и вернуться к чему-то тактильному. На каком-то чувственном уровне нужен баланс. Я не думаю, что мы полностью уйдем в цифру, несмотря на то, что я технооптимист — мне очень интересно всё цифровое, потому что оно дает большой простор для нарративной свободы, когда мы можем открепиться от всего, включая физические законы реальности, свободно взаимодействовать с машиной, с нейросетями как с бесконечно эрудированным собеседником. Мне нравится супер открытость цифрового медиума. Но и я от него устаю, и возникает потребность в какой-то теплой телесности. Поэтому, и во время учебы и на этой выставке, мы пробуем подходить к самому цифровому медиуму критически. То есть, замечать его. Многие работы на выставке как раз направлены на то, чтобы вернуть видимость ставшему привычным. Может быть, это очки, а может быть, это рамка экрана, которая уже воспринимается как органичное продолжение тебя.

ВГ: Ты говоришь что ты технооптимист. Но у меня вопрос как раз довольно пессимистичный на эту тему. Люди всегда думали, что когда придут роботы и будут за нас делать всю простую работу, мыть полы, готовить еду, забивать гвозди, тогда, наконец, у человека появится время на творчество, интеллектуальную работу, искусство. Но оказалось, что научить робота делать простое движение, например, вдевать нитку в иголку, как раз труднее всего. Искусственный интеллект тоже хочет развлекаться, делать кино, писать картины, сценарии. Как ты думаешь, может, нам уже стоит испугаться? Ты сама не боишься, что очень скоро ты не сможешь различить, что делает твой студент, и что делает ИИ?

КУ: Я часто об этом думаю. Возможно, мой оптимизм является каким-то моим интуитивным свойством, не подкрепленным логической цепочкой. Я в числе тех людей, кто с восторгом смотрит на обучение нейросетей. С какой-то даже человечностью смотрю на них. Так, как будто мы их воспитываем, видим как нейросети взрослеют и начинают за нами повторять… Копируя не только знания, но и предубеждения. Нейросети дают возможность взгляда на себя со стороны, что открывает в них не только утилитарный, но и критический потенциал. На своей практике я заметила, что мне очень интересно осваивать разные возможности нейросетей, но я не прибегаю к их инструментальному назначению, чтобы они, например, за меня делали картинку или писали текст, потому что этот автоматизм отбирает какую-то важную часть процесса, в том числе, сопротивление материала, которая часто просто необходима для творчества, для полноценного опыта создания искусства. Для нашей творческой группы интересно, что нейросети прогрессируют. Потому что, чем дальше они прогрессируют, тем больше у нас поля для исследований и рассуждений.

КУ: Это интересный вопрос. Мне кажется отношения между живым и цифровым это какая-то волновая история. Часто у студентов, я вижу потребность отключиться от цифрового медиума и вернуться к чему-то тактильному. На каком-то чувственном уровне нужен баланс. Я не думаю, что мы полностью уйдем в цифру, несмотря на то, что я технооптимист — мне очень интересно всё цифровое, потому что оно дает большой простор для нарративной свободы, когда мы можем открепиться от всего, включая физические законы реальности, свободно взаимодействовать с машиной, с нейросетями как с бесконечно эрудированным собеседником. Мне нравится супер открытость цифрового медиума. Но и я от него устаю, и возникает потребность в какой-то теплой телесности. Поэтому, и во время учебы и на этой выставке, мы пробуем подходить к самому цифровому медиуму критически. То есть, замечать его. Многие работы на выставке как раз направлены на то, чтобы вернуть видимость ставшему привычным. Может быть, это очки, а может быть, это рамка экрана, которая уже воспринимается как органичное продолжение тебя.

ВГ: Ты говоришь что ты технооптимист. Но у меня вопрос как раз довольно пессимистичный на эту тему. Люди всегда думали, что когда придут роботы и будут за нас делать всю простую работу, мыть полы, готовить еду, забивать гвозди, тогда, наконец, у человека появится время на творчество, интеллектуальную работу, искусство. Но оказалось, что научить робота делать простое движение, например, вдевать нитку в иголку, как раз труднее всего. Искусственный интеллект тоже хочет развлекаться, делать кино, писать картины, сценарии. Как ты думаешь, может, нам уже стоит испугаться? Ты сама не боишься, что очень скоро ты не сможешь различить, что делает твой студент, и что делает ИИ?

КУ: Я часто об этом думаю. Возможно, мой оптимизм является каким-то моим интуитивным свойством, не подкрепленным логической цепочкой. Я в числе тех людей, кто с восторгом смотрит на обучение нейросетей. С какой-то даже человечностью смотрю на них. Так, как будто мы их воспитываем, видим как нейросети взрослеют и начинают за нами повторять… Копируя не только знания, но и предубеждения. Нейросети дают возможность взгляда на себя со стороны, что открывает в них не только утилитарный, но и критический потенциал. На своей практике я заметила, что мне очень интересно осваивать разные возможности нейросетей, но я не прибегаю к их инструментальному назначению, чтобы они, например, за меня делали картинку или писали текст, потому что этот автоматизм отбирает какую-то важную часть процесса, в том числе, сопротивление материала, которая часто просто необходима для творчества, для полноценного опыта создания искусства. Для нашей творческой группы интересно, что нейросети прогрессируют. Потому что, чем дальше они прогрессируют, тем больше у нас поля для исследований и рассуждений.

«Уфоскоп» Анель Ералиева. «Визуальный снег» Аделина Фишова. «Вненаходимости» Таня Ведерникова

ВГ: Говоря о соединении цифрового и человеческого, хочется поговорить о проекте Аделины Фишовой. Работа посвящена людям, страдающим синдромом визуального снега, — неврологическим расстройством, которое проявляется в виде зрительных галлюцинаций.

КУ: У самой Аделины есть эта особенность. Интересно, что в проекте она доносит не свой опыт, а обращается к другим людям, чтобы собрать некую картину того, что нам известно. И эта разная оптика взгляда, которую нам часто хочется усреднить. То, каким образом другой человек видит, для нас на самом деле является загадкой. Этот проект, с одной стороны, буквально о физиологических особенностях. А с другой стороны, все респонденты в интервью по-разному интерпретируют то, что с ними происходит, — француз беспокоится о своем здоровье и проверяет, не являются ли его симптомы признаком более тяжелой болезни; девушка из Америки считает, что видит ауры предметов; а для молодого человека из России синдром является преградой, которую нужно всё время огибать взглядом. Мне кажется, что эти три интерпретации одного и того же явления дают спектр того, о чем мы могли не подумать, имея лишь одно мнение, сформированное собственной картиной мира, нашим взрослением, нашими разными отношениями. Это классный проект, который, кроме интерпретации синдрома визуального снега, рассказывает еще и некую метафорическую историю о чём-то большем.

КУ: У самой Аделины есть эта особенность. Интересно, что в проекте она доносит не свой опыт, а обращается к другим людям, чтобы собрать некую картину того, что нам известно. И эта разная оптика взгляда, которую нам часто хочется усреднить. То, каким образом другой человек видит, для нас на самом деле является загадкой. Этот проект, с одной стороны, буквально о физиологических особенностях. А с другой стороны, все респонденты в интервью по-разному интерпретируют то, что с ними происходит, — француз беспокоится о своем здоровье и проверяет, не являются ли его симптомы признаком более тяжелой болезни; девушка из Америки считает, что видит ауры предметов; а для молодого человека из России синдром является преградой, которую нужно всё время огибать взглядом. Мне кажется, что эти три интерпретации одного и того же явления дают спектр того, о чем мы могли не подумать, имея лишь одно мнение, сформированное собственной картиной мира, нашим взрослением, нашими разными отношениями. Это классный проект, который, кроме интерпретации синдрома визуального снега, рассказывает еще и некую метафорическую историю о чём-то большем.

«Действие 0+1» Лиза Штурнева

ВГ: Твое кураторское решение заключалось в том, что, по мере продвижения зрителя в пространстве, дистанция между наблюдателем и наблюдаемым увеличивается.

КУ: Да. Экспозиция начинается с наблюдения за самым близким для нас предметом, наблюдения за собой, с работы «Действие 0+1» Лизы Штурневой. Лиза обращалась к зрителям с просьбой определить в своей жизни повторяющуюся рутину и перевести эту рутину в формат инструкции, повторяя известную художественную практику. То есть предлагала зрителям перенять некий художественный опыт. И затем сама выполняла обычные будничные действия и ритуалы разных людей, таким образом придавая им художественный статус, фокусируясь на том, насколько значительными могут быть незаметные повседневные вещи. В этой же работе есть инструкции для зрителей на выставке. Это могут быть инструкции, с которыми зрители могут уйти домой и пересмотреть свой распорядок дня, например.

После наблюдения за собой мы переходим к наблюдению за окружающим — серии работ, которые рассматривают ландшафты повседневности. Например «Топографическая галерея» Тани Ведерниковой — коллекция фотографий земли, которую Таня собирает уже несколько лет и собирается продолжать это делать в будущем. Коллекция представлена на выставке в виде двухчастной инсталляции. Одна часть это лайтбокс, где снимки земли подсвечены, повторяя метафору телефона, при помощи которого Таня наблюдает за тем, что у нее под ногами. Вторая часть — объект в виде пантонного веера с образцами земли. «Топографическая галерея» — это размышление о возможности типизации и тиражирования, или, скорее, о невозможности тиражирования непрерывного человеческого опыта.

КУ: Да. Экспозиция начинается с наблюдения за самым близким для нас предметом, наблюдения за собой, с работы «Действие 0+1» Лизы Штурневой. Лиза обращалась к зрителям с просьбой определить в своей жизни повторяющуюся рутину и перевести эту рутину в формат инструкции, повторяя известную художественную практику. То есть предлагала зрителям перенять некий художественный опыт. И затем сама выполняла обычные будничные действия и ритуалы разных людей, таким образом придавая им художественный статус, фокусируясь на том, насколько значительными могут быть незаметные повседневные вещи. В этой же работе есть инструкции для зрителей на выставке. Это могут быть инструкции, с которыми зрители могут уйти домой и пересмотреть свой распорядок дня, например.

После наблюдения за собой мы переходим к наблюдению за окружающим — серии работ, которые рассматривают ландшафты повседневности. Например «Топографическая галерея» Тани Ведерниковой — коллекция фотографий земли, которую Таня собирает уже несколько лет и собирается продолжать это делать в будущем. Коллекция представлена на выставке в виде двухчастной инсталляции. Одна часть это лайтбокс, где снимки земли подсвечены, повторяя метафору телефона, при помощи которого Таня наблюдает за тем, что у нее под ногами. Вторая часть — объект в виде пантонного веера с образцами земли. «Топографическая галерея» — это размышление о возможности типизации и тиражирования, или, скорее, о невозможности тиражирования непрерывного человеческого опыта.

«Топографическая галерея» Таня Ведерникова

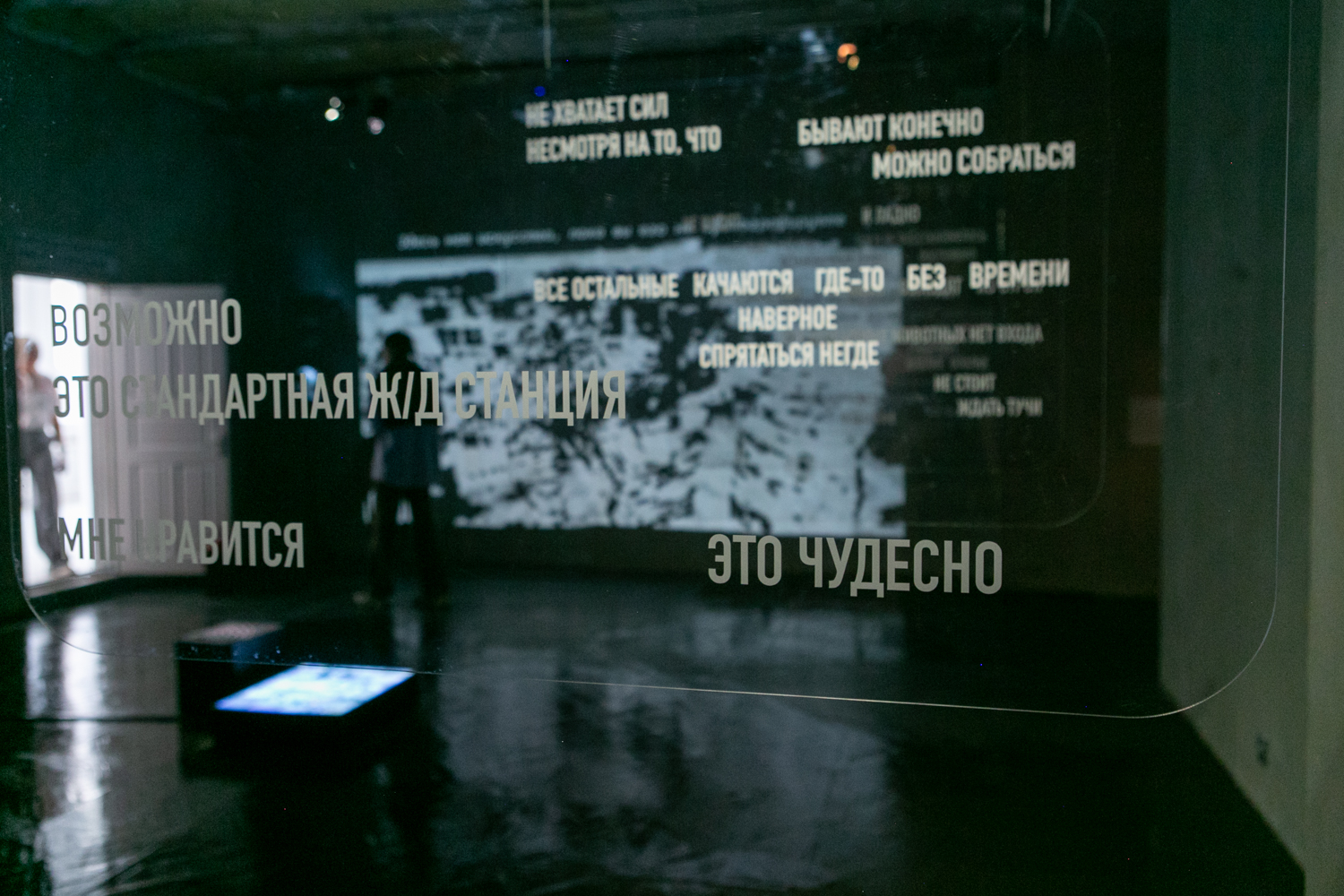

Другая работа Тани Ведерниковой — «Калитники – Плющево». Это такая воздушная инсталляция — серия белых стихов, размещенных в пространстве. Повседневность для нас это не только физическая городская среда, но еще и среда дигитальная. Для создания белых стихов Таня обращалась к Яндекс–отзывам о железнодорожных станциях, рассматривая станции как не-места без определенной памяти и коннотаций. Тем не менее, оказалось, что люди имеют мнения об этих локациях и делятся ими в Яндекс-отзывах. Пересобирая тексты заметок в поэтический нарратив, Таня выстраивает портрет ускользающего ландшафта.

«Калитники – Плющево» Таня Ведерникова

В этом же зале находится инсталляция «То, что я вижу», которую сделали Лиза Штурнева и Анель Ералиева совместно с техническим специалистом Семеном Заруцким. Линзы для этой инсталляции предоставил спонсор выставки, бренд оптики P.Y.E. Инсталляция представляет собой размышление о том, каким образом можно сделать что-то незаметное значимым и удивительным и о возможности применения научной оптики к непривычному для науки набору вещей. Под наблюдением в инсталляции находятся те малости, которые могут быть найдены у обычного человека на дне кармана или сумки.

«То, что я вижу» Лиза Штурнева и Анель Ералиева совместно с техническим специалистом Семеном Заруцким

И в этом же зале, и это тоже относится к цифровой среде, как части нашей повседневности, есть несколько работ художницы Дианы Артемьевой. Одна из них называется «Здесь нет искусства, пока вы его не сфотографируете». В ней зрителю предлагается понаблюдать за бегущим цифровым кроликом. Эта партиципаторная инсталляция, как бы рифмуясь с инсталляцией «То, что я вижу», предлагает обратить внимание на последовательность линз наблюдения, то есть, на сами линзы. Диана наблюдает за внутриигровым кроликом из игры GTA V. В игре есть возможность играть не только от лица человека, но и от лица кролика. Диана какое-то время провела в игре, снимая то, как кролик бегает по разным ландшафтам, и зафиксировала первое представление о кролике, принадлежащее разработчикам игры. Затем Диана провела съемки через дискретизацию сигнала, таким образом интерпретировав его художественной линзой. Инсталляция не завершена до тех пор, пока зритель не пронесет ее через свою линзу, линзу соучастника, — не сделает фотографию и с этой фотографией не поучаствует в галерее, которая также находится дигитально в Telegram-канале.

Инсталляции «Свидетель» и «Уфоскоп» Анель Ералиева

Дальше — от наблюдения за повседневностью, мы переходим к критической, дальней точке наблюдения — это наблюдение за далеким и недостижимым. В последнем зале у нас несколько работ. Здесь находятся инсталляции Анель Ералиевой: шатер и телескоп. Серия объектов Анель была вдохновлена исследованиями природы внеземного и в частности историями архива UfoSeti, куда каждый желающий может отправить свой опыт контакта с внеземным. Это явление называется «контактерством». Собрав истории контактеров, Анель нашла собирательный образ человека, которого она называет Свидетель. Мы можем проникнуться частью его жизни — с одной стороны, находиться в его палатке, некоем протоубежище, а с другой стороны — повзаимодействовать с интерактивной инсталляцией «Уфоскоп», для которой художница использовала реальный телескоп. Телескоп потерял свое утилитарное назначение и теперь проецирует серию абстрактных световых лучей на стену. И в этом шуме абстракций зритель может находить фигуративные моменты и увидеть что-то свое. Работы Анель представляют противоречие между потребностью верить в нечто находящееся за пределами известной нам системы знаний и недостижимостью такого контакта. Для создания нашей коллективной работы — «Реальность или рендер», мы все вместе с профессиональными орнитологами пошли в парк для наблюдения за птицами. Мне кажется, мы там за один день всех птиц увидели, от чаек до ополовников. Видели и дятлов, и соек. А возвращаясь со съемки, мы с Лизой в метро встретили павлина. В коробке из-под бананов. Так что это был предельный опыт съемки бердвотчинга.

«Реальность или рендер»

Бердвотчинг для работы «Реальность или рендер»

В «Реальности или рендере» рядом с экраном, где демонстрируются реальные съемки птиц, размещен экран с внутриигровыми птицами, за которыми наблюдала Диана. Внутриигровое искусство — это художественный метод Дианы. На выставке её работы задают цифровую компоненту, с которой другие художницы вступают в диалог с разной степенью погружения в цифру. В работе «Реальность или рендер» мы хотели порассуждать о невозможности достижения понимания природы. Насколько яснее мы представляем себе птиц реальных по отношению к птицам проекционным. Удивительным образом, зрители выставки не всегда понимают, где в этой полиэкранной инсталляции живые птицы, а где цифровые. Работа Маши Скво «И медведи» также является резонансом к наблюдению за природным. Из повседневных предметов одежды Маша создала костюмы животных, и эти животные в кадре выполняют перформативные действия, строя параллель между человеческим и нечеловеческим. От рассказа о недоступности для нас чужого взгляда или просто оптики природного, можно перейти к работе Аделины Фишовой «Визуальный снег», о которой я рассказала раньше — про восприятие людей, страдающих одноименным синдромом.

Рядом с ней в паре находится работа Тани Ведерниковой «Вненаходимости», где Таня наблюдает при помощи спутниковой программы Google Earth за пустотами, возникшими на карте Москвы, благодаря облакам, попавшим в кадр наблюдения спутника. Этими двумя опосредованными взглядами — в работе Аделины с буквальным зрением и машинным зрением, при помощи которого мы наблюдаем за Землей в работе «Вненаходимости», мы завершаем экспозицию.

Рядом с ней в паре находится работа Тани Ведерниковой «Вненаходимости», где Таня наблюдает при помощи спутниковой программы Google Earth за пустотами, возникшими на карте Москвы, благодаря облакам, попавшим в кадр наблюдения спутника. Этими двумя опосредованными взглядами — в работе Аделины с буквальным зрением и машинным зрением, при помощи которого мы наблюдаем за Землей в работе «Вненаходимости», мы завершаем экспозицию.

Работа Маши Скво «И медведи»

ВГ: Некоторые проекты переходят в негалерейное пространство, как к примеру выездная медиация «Калитники – Плющево».

КУ: Это на самом деле двухчастная работа. В галерее представлена ее физическая интерпретация. Но она существует и виде серии цифровых белых стихов, которые при помощи технологии дополненной реальности привязаны к реальным железнодорожным станциям. И во время поездки, на презентации проекта «Калитники – Плющево» Таня вместе с участниками проедет по железнодорожной ветке, которая исследуется в этом проекте, и понаблюдает за этими цифровыми стихами через линзу мобильного телефона. В параллельной программе будет еще лекция Ольги Дерюгиной о машинном взгляде на мир, где Ольга рассмотрит, чем непохожесть машины может быть полезна людям и животным. И лекция антрополога Дениса Сивкова об орбитальном видении, видении из космоса, на которой он расскажет, как изучение и освоение космоса меняет земные способы видения и репрезентации.

ВГ: То есть удаляемся еще дальше… Да, а павлин-то был настоящий?

КУ: Настоящий павлин в коробке. В этот день, когда мы возвращались, мы все вместе сели в метро. Нам с Лизой нужно было ехать в одну сторону, и на переходе мы видим как из коробки торчит огромный хвост! (смеется) Еще одна птица – этого просто не может быть! Но у нас даже есть съемки этого павлина.

КУ: Это на самом деле двухчастная работа. В галерее представлена ее физическая интерпретация. Но она существует и виде серии цифровых белых стихов, которые при помощи технологии дополненной реальности привязаны к реальным железнодорожным станциям. И во время поездки, на презентации проекта «Калитники – Плющево» Таня вместе с участниками проедет по железнодорожной ветке, которая исследуется в этом проекте, и понаблюдает за этими цифровыми стихами через линзу мобильного телефона. В параллельной программе будет еще лекция Ольги Дерюгиной о машинном взгляде на мир, где Ольга рассмотрит, чем непохожесть машины может быть полезна людям и животным. И лекция антрополога Дениса Сивкова об орбитальном видении, видении из космоса, на которой он расскажет, как изучение и освоение космоса меняет земные способы видения и репрезентации.

ВГ: То есть удаляемся еще дальше… Да, а павлин-то был настоящий?

КУ: Настоящий павлин в коробке. В этот день, когда мы возвращались, мы все вместе сели в метро. Нам с Лизой нужно было ехать в одну сторону, и на переходе мы видим как из коробки торчит огромный хвост! (смеется) Еще одна птица – этого просто не может быть! Но у нас даже есть съемки этого павлина.

Ждем наблюдателей за современным искусством и не только на выставке «Наблюдать нельзя фиксировать» до 23 июня включительно.